【1.21 イベント】子どもの自信を育てるために知って欲しい3つのポイントと10個の方法

これは困ったぞ。

1月17日。

僕は、一般社団法人コアプラスさんと共催で行うイベント、「子どもの自信が育つ教室の作り方」の参加予定者のリストを眺めていました。実施は21日の土曜日。このイベントは11月末くらいから告知を始めてあっという間に満席になりました。

「教室の作り方」と言っているくらいだから、きっと先生ばかりだろうと僕は思っていたのですが、リストを見る限りそうではない。

当初は、先生向けに子どもの自信を伸ばす方法や、もっと突っ込んで「自分は自分で大丈夫」という自尊感情をどう育むかについて話すつもりでした。しかし、先生じゃない人もいます。その方にとっては、学校の話はきっとつまらない。どんな時でも、可能な限り参加者全員に目配せした内容を伝えたいので、予定をがらっと変えることにしました。

今日はそのときに話した内容に補足も加えたものをお伝えします。

子どもの自信を育む上で知って欲しい3つのポイント

まず方法を考える前提となるポイントをお伝えします。

1、子どもが自信をなくす原因は年代が上がるにつれて変わっていく

小学校くらいまでは学校が楽しいとか、友だちと遊ぶことが楽しいとか、大まかなことが子どもの自信や自尊感情に影響します。しかし、中学校や高校にあがるにつれて、自信や自尊感情に影響することが細かくなっていきます。例えば、彼氏がいるだとか、どうしても英語だけできないとか、ツイッターでたくさん反応が来るとか、そういうものです。自尊感情に影響することが、それぞれで異なってきますから、大人からすると「え!?そんなこと?」と思うこともあるでしょう。でも、子どもにとってはそれがすごく関心の高いことなのです。

2、自尊感情は4つの項目からなる

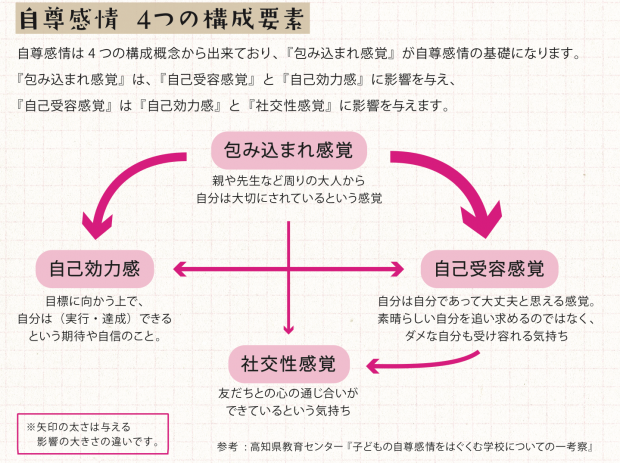

このブログのヘビーリーダーな皆様はご存知かもしれませんが、私たちは自尊感情というのは4つの要素からなると考えています。「包み込まれ感覚」「社交性感覚」「自己効力感」「自己受容感覚」です。それぞれの項目についてもう少しくわしくご説明します。

「包み込まれ感覚」:親や先生など周りの大人から自分は大切にされている感覚。特に幼少期はこの感覚を育むことがとても大切です。

「社交性感覚」:こちらは、友だちと分かり合えているという実感のことです。包み込まれ感覚と対になる感覚です。

「自己効力感」:目標にむかって粘り強く取り組める気持ちのことです。よく「自信」という言葉で表される感覚ですね。

「自己受容感覚」:自分は自分であって大丈夫という感覚です。いいところだけじゃなくて、悪いところも受け容れる気持ちのことです。

それぞれの関わりについては、下の画像を参照してください。1、で述べた自尊感情の実態も含めて詳しいことは、子どもの自信白書に載せていますので、詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせしてくださいね。

3、自信や自尊感情を伸ばすにはまず自分ができそうなところから

自尊感情が4つの要素からなると言うことは、4通りの方向からアプローチできるということです。ですので、まずは自分のできそうなところから始めてみてはいかがでしょうか。21日(土)のイベントでは、このことについて特に時間を割いてお話ししました。

いきなり全ての方向からアプローチするなんて現実的ではありません。今、皆さんがそれぞれ関わっている子どもとその環境を踏まえてできることから始めればいいんです。学校の先生が受ける研修では、自尊感情というと褒めましょうとかラポール(共感)を築きましょうと言われます。もちろんこれらも大事です。

でも、「もしかしたら自分は嫌われているんじゃないか」と友だち関係で悩んでいる子どもに、「君は数学の問題を解かせたら1番だね」なんて言ったところで響きません。それよりも、その子の話を聞いて友だち関係について何かできることを一緒に探って行く方がずっと建設的です。

では、その4つの要素についてそれぞれどんなアプローチができるのか。21日(土)のイベント参加者にお伝えしたことをここにもまとめます。

参考にしてほしい10個のアプローチ

包み込まれ感覚を伸ばすアプローチがしたい時

・子どもへの愛情を言葉と態度の両方で示す。

例えば、「あなたが大好きだよ」と子どもに話しかけたのに子どもが手をつなごうとするのを拒否すると、子どもは言葉と行動の違いに気づいてどうしたらいいかわからなくなります。小さいお子さんと関わる時は特に愛情を言葉と態度の両方で示してあげてください。

・子どもの関心に対して関心を持つ

子どもが好きなゲームや遊びについてわからなくても聴いてみてください。それだけでも、子どもとしては嬉しいですよ。やっぱり。

・どの子どもに対しても丁寧な言葉遣いを心がける

社交性感覚を伸ばすアプローチがしたい時

・プロジェクトアドベンチャーなど、自然に友だちと関われるプログラムを取り入れる。その際、ルールを必ず明示する。

本やwebには友だちと楽しく関われるプログラムや活動がたくさん載っています。ぜひ、できそうなものから取り入れてみてください。ただ、プログラムを行うときのルールはみんなが理解できるよう徹底してください。ルールといっても子どもたちを管理するためのルールではなく、子どもたちが安心して取り組めるためのルールです。きっと参考図書にもプログラムごとに細かく書いてると思います。

・カードゲームやボードゲームをする

カードゲームやボードゲームは、交流を促すという点ではすごい効果を発揮します。特に、児童館や学童保育、子ども食堂など、年代や学校が違う子どもが来る場所を運営されている方にオススメです。

僕自身も驚いたのですが、居場所づくり事業でウノやトランプをした日がありました。すごく熱中しているんですよ、子どもたちが。この熱は冷めることなく、今でも人気の遊びになっています。どうしてだろうと考えてみたんですが、こういうゲームはルールが決まっているし、だれでもやったことがあるので参加しやすいんでしょうね。ゲームが終わった後も、友だち同士楽しく話しているのでやってよかったと思いました。

自己効力感を伸ばすアプローチがしたい時

・子どものプロセスを褒める/認める

結果ではなくてプロセスや頑張りに注目するというのがミソです。こっちの方が効果が高いです。

・子どもに「今の褒め方どう?」って聴いてみる

これは自尊感情勉強会という会をしたときの講師に教えてもらった手法です。自分の褒め方や叱りかたについて聞いてみると「今のは響かへんわー」とか、ちゃんと言ってくれるそうです。勇気がいるでしょうが、これは素晴らしい方法だと僕も思います

・ロールモデルを示す

・可能な範囲で手伝ってあげる

・自分で決めさせる

大人の側がなんでも決めてしまうのではなく、「こういう風にしたらいいと思うけど、どう?」という形でもいいので、子どもが自分で決めたという経験をさせてほしいです。たまにでもいいので。小さな経験の積み重ねが、自主性につながります。

自己受容感を伸ばすアプローチがしたい時

・あえてボトルネック(らしい部分)を言葉にする

これは中高生を想定しています。彼らが言葉にならないけどモヤモヤしていることを言葉にしてあげることで、子ども自身が「あぁ、そうなんだ」と納得することができます。ですが、これはかなりの勇気と信頼関係が必要で、お家の人はしないほうがいい場合もあります。近しいからこそ「わかってるよ!」と、ケンカになるかもしれないので…これは相談員さん向けかもしれません。

いくつかが参考になればと思い書き連ねましたが、子どもの自信や自尊感情を育てる上で実はこれが一番重要なのかもしれません。

愛は、お互いを見つめ合うことではなく、ともに同じ方向を見つめることである。

『星の王子さま』を書いたサン=テグジュペリの言葉です。代表がこの会の終わりに話していましたが、僕たちが課題だと思っていることを子どもたちが課題に思っていない場合があります。こっちは勉強して欲しいと思っていても子どもとしては片思いのクラスメイトに振り向いてもらうことの方が大事だということだってあります。そんな状態で、いくら勉強のことを言っても響きません。

僕自身も子どもにこうなって欲しいという思いがあり、そのためのプログラムを組んで授業をしたりします。でもたまには立ち止まって、子どもと同じ方向を向けるように子どもに関心を持ち続けていたいです。