すべての不登校の子どもたちへ、「表現」のすゝめ。

ひょうげん【表現】名詞・動詞

思ったこと、感じたこと、考えたことを、ことば・文字・音・色・形・身ぶりなどであらわすこと。出典:『チャレンジ小学国語辞典』

たとえば、学校の運動会でソーラン節を踊ったり、組体操にチャレンジすることがあります。あれも一種の「表現活動」です。それだけではありません。作文や絵、音楽なども表現活動ですし、高校になるとその名もズバリの「国語表現」「英語表現」という科目も登場します。

冒頭で引用した国語辞典にもあるように、ひとくちに「表現」と言っても、様々なやり方があるのです。だからこそ、僕は不登校の子どもたちに「表現すること」をすすめたいのです。

なにを表現するのか。なにで表現するのか。そんなことは、自分の好きなもので良いのです。

たとえば、僕は子どものころから文章で表現することが大好きでした。小学校の学級通信には、定期的にクラスの子どもたちの作文が載せられます。僕はいつもそこに載りたくて、少しでも目を引くようにまだ習っていないような難しい漢字を使ったり、きれいで丁寧な字を書いて作文を提出していました。

学校に行かなくなってから、その「文章で表現すること」はますます熱を帯びました。当時、ちょうどブログというものが世に出だしたころだったので、すぐにブログを作って、毎日毎日くだらないことまでなんでも書いていました。他人に文章を読んでもらえるのも、他人のブログを読むのも大好きでした。

そういう積み重ねがD.Liveのブログで毎週コラムを配信したり、こうして記事を書いている下地になっているのは、間違いありません。大人になった今でも、ブログで旅行記を1万文字にわたって書く作業がとても楽しいですし、「読んでますよ」と言われるといつも嬉しく思います。

それと、僕は高校・大学と写真部に所属していました。文化祭などで写真展を何度もやりましたし、いまでも年賀状にはその年一番良く撮れた写真を使うようにこだわっています。文章を書くことと写真を撮ることを組み合わせることで、より「表現の幅」が広がったことは確かです。

不登校だからと言って、表現してはいけないなんてことはもちろんありません。

それどころか、不登校の子どもにはこうした表現の才能が抜きん出ている子も大勢いると思っています。

学校に行きたくない気持ち、まわりに否定されて辛い気持ちをイラストやダンスなどで表現する。ときにはそれが入賞など大きな評価につながることがあります。そこに「不登校」というフィルターは関係ありません。表現の世界は、どれだけ人を魅了することができるのか。それが大きく物を言う世界です。

イラストに長けていると、たとえば発行物のちょっとしたスペースに挿れられる作品を求められるかもしれない。文章が得意ならなにかの発行物に書かせてもらえるかもしれない。昔に比べていまは表現方法が多種多様です。YouTubeで自分の歌声やダンスをあらゆる人たちに見てもらえる時代になりました。

書くこと、描くこと、踊ること、歌うこと。これらを通して自分を表現することはもちろん才能ですし、極端な話学校に行かない間こういった能力をとことん自分で伸ばしていく生き方も大いにありだと思います。逆にそういう生き方ができると強いのかもしれません。

ホリエモンこと堀江貴文氏は、様々な著作で「何かにとことん没頭すること」の大切さを説いています。もしもイラストを描くのが好きだけど才能がないのなら、ひたすらにイラストを描くことだけに熱中すれば、どんどん力が伸びるかもしれない。もしかしたら専門学校へ行く進路も考えられるかもしれません。

なにかを表現することに夢中になるということは、そういう可能性をも秘めていることを意味しています。

こうした、不登校の子どもたちの「表現の場」を作る動きもあります。

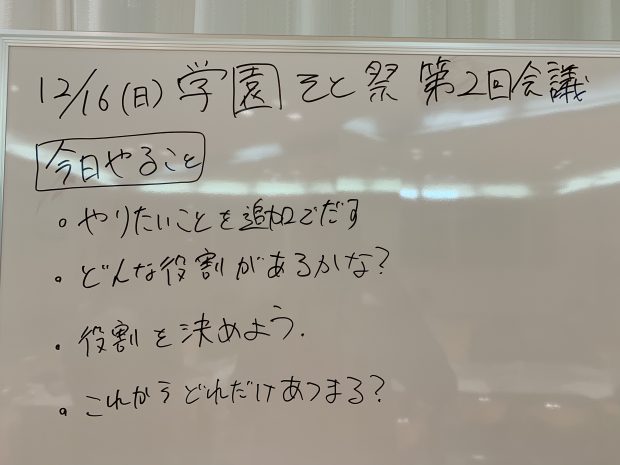

奈良県生駒市で「学園(そと)祭」という企画が催されます。これは、不登校の子どもたちが集まって来春に文化祭を開くというもの。現在日曜日に行われる定例ミーティングで活動しており、先日僕も見学にお邪魔したのですが、子どもたちが本当にたくさんのアイデアを次々と出すのです。

ダンスをやりたい、バンド演奏したい、イラストの展示はどうか・・・。

そんな思いに、大人たちが次々と応えようとアドバイスを送る姿が非常に印象的でした。まだまだはじまったばかりの企画ですが、これからどんな文化祭になっていくのかがとても楽しみです。

これに限らず、近年では多くの通信制高校でも文化祭が開催されるようになってきました。とくに専門のコース授業を導入している学校では絵やイラストの展示を行ったり、中には大きなホールを借りて歌やダンスの発表の場を設けているところもあるようです。

「表現」の重要さが、どんどん高まっている証拠だと思います。

前述しましたが、なんでもいいのです。目の前の机に転がっている鉛筆一本で絵を描くのでもいいし、普段使っているスマホでキレイな写真を撮ることでもいい。とにかく、どんなことでもなにかを「表現」してみることが、日々の勉強以上に将来の方向性を決める第一歩になるかもしれません。

◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆

下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。