いよいよ夏休みが終わって2学期がはじまっています。きっとこれを読んでいる人の中には、この夏から意を決して「学校に行かない」という選択をした人もいると思います。嫌なところから逃げる、ということは、この先の人生においても非常に大切なことです。

でも、学校に行かない、というところで、家でいったい何をすればいいのだろう?と思っている不登校の子どもたちは多いと思います。勉強しなきゃいけない、でも、なんだかんだでゲームに逃げてしまう・・・というのは、本当によく聞く話です。

そんなとき、僕はぜひ本を読んでほしい、と思います。

たとえば小説や物語ならば、たちまちその「世界」にワープすることができます。『赤ヘル1975』(重松清)という小説ならば、舞台となっている1975年の広島の街の情景や人間模様が、自分も当事者と錯覚するくらいリアルに目前に広がります。きっと1分1秒でも辛い気持ちから逃れられることでしょう。

また、小説や物語に限らず、小さな悩みから大きな不安まで、いろんな問題を解決するヒントも、本には無限に隠されています。今日はいくつか、ぜひ不登校の子どもたちに手にとってほしい本をご紹介します。

勉強が不安なあなたに

不登校の子どもたちにとって、勉強に対する不安はどこまでも消えないと思います。同級生は学校の授業を受けているわけですから、成績にも差が出てきてますます自分の無力さを感じてしまう・・・となれば、もう悪循環です。

そんなときは、まず「正しい勉強法」を学ぶところからスタートしてみましょう。自分にできない勉強法はいつまでたっても身につきません。勉強したいんだけど、いったい何から手を付けていいのかわからないときのために、ヒントになりうる本を取り上げてみました。

菅広文『身の丈にあった勉強法』幻冬舎

高身長の人が着るとめちゃくちゃカッコいい服でも、162cmの人が着るとブカブカで全然カッコよくないように、勉強にも人それぞれの「身の丈」がある―。

そんな話から、お笑いコンビ・ロザンの「菅ちゃん」が、京都大学卒の相方「宇治原」の話を交えながら、「その勉強のやり方は果たして自分にあっているものなのか?」という問いをひたすらに投げかけてくれます。中には思わず「ドキッ!」とすることまで書かれています。

宇治原は京都大学合格に向けて、センター試験前には1日11時間もの猛勉強をしていたそうですが、これをそっくりそのままやるのは大間違いだとロザンの2人がそろって断言します。それはいったいなぜなのか?根拠のあるその理由に、納得すること間違いなしです。

何をどう勉強すればいいのか迷ったとき、この本を開けばロザンがヒントをくれるはずです。

美達大和・山村サヤカ・ヒロキ『女子高生サヤカが学んだ「1万人に1人」の勉強法』プレジデント社

この本の登場人物は3人。サヤカちゃんとヒロキくんの姉弟、そして2件の殺人罪で、一生刑務所から出ないことを決意している無期懲役囚・美達大和(通称「みたっちゃん」)。ひょんなことで文通のやり取りをするようになった彼らの手紙のやり取りで構成されています。

大事なのはなんでもかんでも「続ける」こと。そこに「頭の良し悪し」はひとつも関係ない。

なぜ勉強するのか、良いトレーニング法はどんなのか、などなど、次々寄せられる姉弟からの質問や相談に、「みたっちゃん」は真摯にこのスタンスで回答しています。「みたっちゃん」からのアドバイスは非常に的確、かつ芯が通っていて、どうしても怠けてしまう人間の本質を突いています。

「2件の殺人を犯した無期懲役囚」という立場上非常に賛否両論のある一冊ではありますが、自分が今塀の中にいる理由を実直に告白し、姉弟が着実に一歩ずつ進む成長を喜び、いつでも応援していますよとメッセージを送る「みたっちゃん」の文章には、感銘を受けずにはいられませんでした。

山崎圭一『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書』SBクリエイティブ

せっかくなので学校の教科関係の本も1冊紹介しておきましょう。

僕は高校で世界史を教えています。そんなこともあって世界史の入門書などをかなり読みあさっているのですが、この本は今まで読んだどの世界史の本よりもわかりやすかったです。著者は「ムンディ先生」の名で歴史や地理の授業動画をYouTubeにアップしている福岡の公立高校の先生です。

普通、学校の世界史の教科書は、中国史がある程度終わるとイスラム史に入り、さらに西洋史が続いて再び中国史に戻る・・・ように、話があっちこっちに飛んで非常にわかりにくい構成であることが多いのですが、この本はそんなややこしい世界史の流れをきれいに整理してまとめられています。

本文から年号も排除して、長い歴史の中でヨーロッパ・中東・インド・中国の各地域がどのように一体化して、私たちが生きる現代につながっていくのか。この1冊があれば、きっとたやすく世界史の扉を開くことができるでしょう。大人が一般教養として世界史を学び直すのにもオススメです。

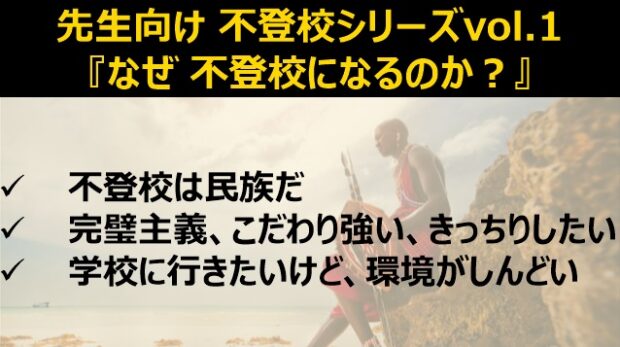

ほかの不登校体験談を知りたいあなたへ

以前の記事にもありましたが、不登校の体験談というのは中身によればかえって絶望感を抱かせてしまうかもしれません。「あなたはそうやって立ち直ったからいいけど、自分はそんなこと絶対できないよ」、と、体験談と自分を比べてしまって、余計に自分のダメさに気づいてしまうことがあるからです。

ですが、逆に言えばこういう体験談には、自分の今の状況から抜け出せるヒントが隠されているのも、また事実です。彼らがいったいどんな経緯で不登校になり、学校に行かない間はどんな生活をしていたのか、垣間見てみましょう。

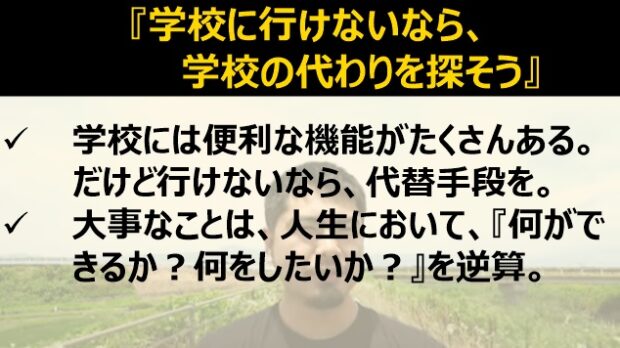

小幡和輝『学校は行かなくてもいい ――親子で読みたい「正しい不登校のやり方」』健康ジャーナル社

先日ご紹介した「#不登校は不幸じゃない」の発起人、小幡和輝さんの著書。彼もまた小学生のころから不登校でした。この本ではそんな小幡さんの不登校の体験談を、読みやすい漫画の形で取り上げています。また、あらゆる不登校経験者の体験談も多く取り上げられています。

個人的には、不登校経験者であるはずの小幡さんが、最後に「それでも学校は必要だ」と論じている部分が非常に腑に落ちました。どういう意図で「学校が必要」なのか、それはぜひこの本を開いて確かめてみてください。150ページとコンパクトにまとまっていて、かつふりがなも多く読みやすい一冊です。

岡田麿里『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』文藝春秋

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』などの作品で知られる、脚本家の岡田麿里さんの自伝。彼女も中学から高校にかけて不登校経験者です。本書ではその不登校時代の暮らしぶりや、故郷・秩父を離れ上京して脚本家として活躍するまでを綴っています。

岡田さんの不登校の経緯には家族、とりわけ母親の存在が大きく影響しているのですが、それについては別記事にまとめていますので、こちらもぜひお読みください。

なお、こちらの作品は、9月1日にBSプレミアムにてドラマ化されるとのこと(主演はあの「あっちゃん」!)。あらすじを読む限りこの本の通りのストーリーが展開されるようなので、必見です。

社会に出たときに大切な能力を高めたいあなたへ

不登校でも、不登校でなくても、たとえばコミュニケーション能力であったり、人付き合いなどの、言ってしまえば「学力以外の能力」が社会に出るととても重要になってきます。

これらは、不登校で学校の授業を受けていなくてもぐんぐん高められます。すでに本を読むだけでも十分集中力のトレーニングになりますが、さらに能力を高めるヒントが満載の本をピックアップしてみました。

里崎智也『エリートの倒し方――天才じゃなくても世界一になれた僕の思考術50』飛鳥新社

これはビジネスマンなど社会人向けに書かれているので、もしかすると不登校の子どもたちにとっては少し難しい本かもしれません。

著者は、かつて千葉ロッテマリーンズで活躍した元プロ野球選手の里崎智也さん。彼は決して「エリート」ではありませんでした。しかし、持ち前の運の強さと独特の考え方で、彼は世界一を成し遂げた2006年のワールドベースボールクラシック日本代表のレギュラーとして大活躍を見せます。

在籍していたロッテでも長年正捕手としてチームを引っ張り、ときに球場の設備やファンサービスまで積極的に意見を出す彼の考え方は、斬新なものばかり。引退後も講演活動や中継の解説などマルチな活躍の原点には、仕事へのスタンスや人付き合いなど「正しい努力」が隠されているのだと気付かされます。

個人的には、本人曰く「袋とじにしたいくらい」の極秘情報である里崎流「嫌いな人を作らない方法」がとてもおもしろかったです。

植松努『「どうせ無理」と思っている君へ 本当の自信の増やしかた』PHP研究所

なにかにチャレンジするとき、人はよく「どうせ無理だよ」と諦めてしまうことがあります。なんなら、ほかの人に「あいつには無理だよ」、と言われてしまうことだってあるかもしれません。それって、本当にもったいないことだと僕は思います。

著者の植松努さんは、そんな「どうせ無理」という声にくじけかけながらも、諦めずにこつこつ努力した結果、小さいころから思い描いていた「ロケットを飛ばす」夢を叶え、いまでも北海道の小さな街から宇宙開発の夢を追いかけています。

自信とはなにか。「どうせ無理」という、夢も希望も奪ってしまう危険な言葉に負けない方法ってどんなものなのか。きっと将来どこかでくじけそうになったとき、植松さんの優しい口調と色鮮やかなイラストとともにこの本が助けてくれるかもしれません。

水野敬也『夢をかなえるゾウ』飛鳥新社

夢も希望もない、ただ淡々と日々を暮らしつつも「変わりたい」と願うサラリーマンの目の前に、ある朝突然現れた謎の象の姿をした化け物。なぜか関西弁が流暢な「ガネーシャ」と名乗るその象の姿の化け物が、サラリーマンの人生を劇的に変化させる・・・。

ドラマ化もされた人気小説ですが、突拍子もなく、また時々妙な笑いを取りたがる姿に半ば失笑しつつも、まるで読み手である自分が叱られているかのように、時には大真面目に主人公のサラリーマンをお説教するガネーシャのギャップが読みどころです。

靴を磨く、食事を腹八分目にとどめておく・・・などなど、各章の最後にかならず出てくる「ガネーシャからの宿題」は、こなせばこなすほど自分の隠された能力に気付かされたり、小さな成功体験となってこれからの糧になることは間違いありません。

まとめ

僕は年間200冊くらい本を読んでいます。この習慣をはじめたのはつい最近のことなのですが、それからあまりぐちぐち悩むことが少なくなったような気がしています。昔ならばひどく落ち込んでいたようなことでも、本で得た知識や本そのものがあればなんとかなるか、と考えるようになりました。

もちろん、これだけ本を手にしていると、2週間に1度くらいはその内容にがっかりしてしまうものだってあります。もしかしたら、今回取り上げた8冊がほかの人にとってはそんな本かもしれません。そんなときは、別に途中で読むのを止めてもいいと思います。全部読む切る必要性はありません。

自分の考えにあった本をじっくりと読んで、「心の栄養」を蓄えることも大事です。ぜひ、いろんな本を手にとって、学校に通っている間ではなかなか味わえないいろんな世界を覗き見る旅に出てください。そして読んで良かった本を、あわよくばこっそり教えてくださいね。

◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆

下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。