小学生向けのSDGsワークショップの作り方

「SDGsを学ぶ機会にして欲しい」

担当のかたにコンセプトを伝えられたとき、僕は内心、「まぢがっ」と思った。

環境学習について深くは知らないし、それこそSDGsについても、なんとなく分かっている程度だった。

どんなふうにしよう?

見学するプログラムは決まっており、僕の役割は、成果物をどうするか?

どんな学びに繋げていくか? だった。

滋賀県草津市と福島県伊達市の小学生が交流する企画。

(第2回みらいKIDSにぎわい交流事業)

去年は、1週間。

今回は、4日間。

プログラムは盛りだくさんで、ワークショップに用意された時間はわずかだった。(計 5時間ほど)

内容について考えたとき、「これはイヤだな」と思うことがあった。

SDGsについて学ぶと、きっと子どもたちは、

「これからはクーラーの温度を28℃以上に設定しようと思います」とか、「寄付したいなと思いました」とかの感想になりがちだ。

でも、それって、まったくおもしろくない。

「〜しようと思います」ほど信用できないものはない。

僕たちは、たとえ世界で貧しくて苦しんでいる子がいることを知っていても、嫌いなものは残す。

「ガマンして食べるぞ!」と決めたとしても、決意が続くのは、せいぜい1週間くらいのものだ。

SDGsについて考えるってのは、単純なことではない。

世界の貧困を今スグに解決するような魔法はないし、1人1人ができることなんて、せいぜい限られている。

「これをするぞ!」

「これが分かった」

そんな薄っぺらい学びではなく、イベントが終わったあとも鈍い爪痕が残るワークを作りたかった。

「地球温暖化のためになにができるかな?」

僕たち大人でも、この問いに答える術をもたない。

子どもが思いつくのと同じくらいのアイデアしか出てこない。

それほど、SDGsに考えることは難しいのだ。

では、いったい小学生になにができるのか?

どんなワークをして、なにを成果物として仕上げる?

どんな、学びを提供する?

ひとまず、SDGsを理解するために、書籍を購入して読んでみた。

ページをめくっていて、「あっ!」と思った。

そこには、こう書かれていた。

『このアジェンダでは、「誰一人取り残さない」を理念として、国際社会が2030年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を実現するための重要な指針として、17のゴールが持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)として設定されました』

僕は、SDGsについて考えたときに、「トレードオフだな」と感じていた。

一方を優先させると、他方が犠牲になるってのが、トレードオフ。

暑いのをガマンすることで、温暖化を防ぐ。

貧困国の子を支援するために、募金する。

なにかをガマンしたり、犠牲を払うことで、地球や誰かのためになる。

これまでの環境学習は、どれもこのロジックで語られる。

清貧の美徳みたいなものがあるのかもしれない。

でも、僕はその考えにずっと反対だった。

人のために、環境のためになにかをするのは素晴らしい。

ただ、そのために、どうして自分を犠牲にしなくちゃならないんだ、と。

いかに、トレードオフではなく、みんなが幸せになることができるのだろうか?

ガマンせずに、環境に優しい暮らしをすることは出来ないのか?

そこで、閃いた。

「あっ、これって大きなテーマは、”幸福”だな」

SDGsの目標は、”誰も取り残されない”だ。

つまり、みんなが幸せになれる社会を創っていこう! ということ。

ここでコンセプトが決まった。

「SDGsを学ぶことを通して、幸せとはなにかについて考える」

答えのない問いだ。

「幸せってなに?」と言われて、スグに答えられる人なんていないだろう。

もしかしたら、小学生には、この哲学的問いは難しいかも知れない。

ボランティアの大学生から「いや、これ出来ます?」と質問された。

うん。たしかにそうだ。

難しいと思う。

でも、僕は挑戦したかった。

ただの表面的な学びでは、意味がない。

1週間後、思い返したときに、「楽しかったなぁ」という気持ちだけになるのは、なんとしても避けたかった。

4日目の最終日。

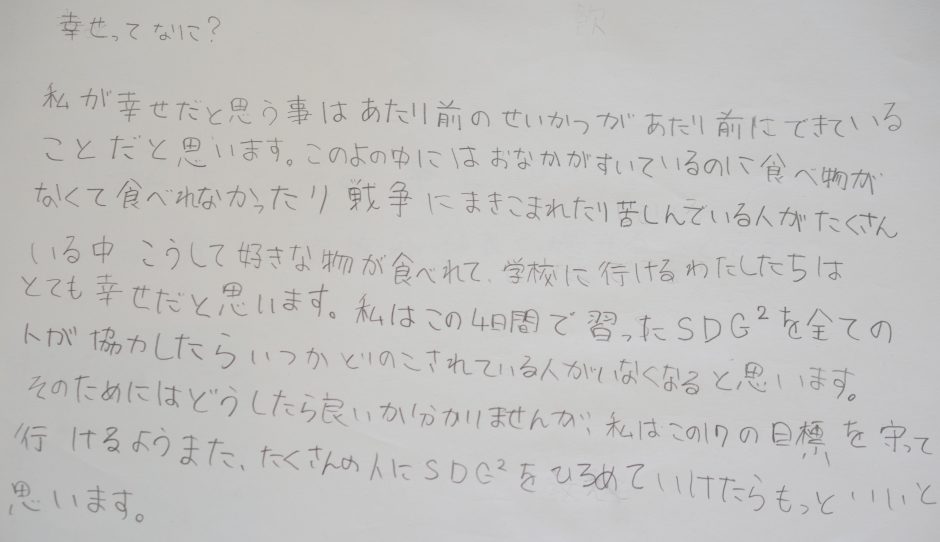

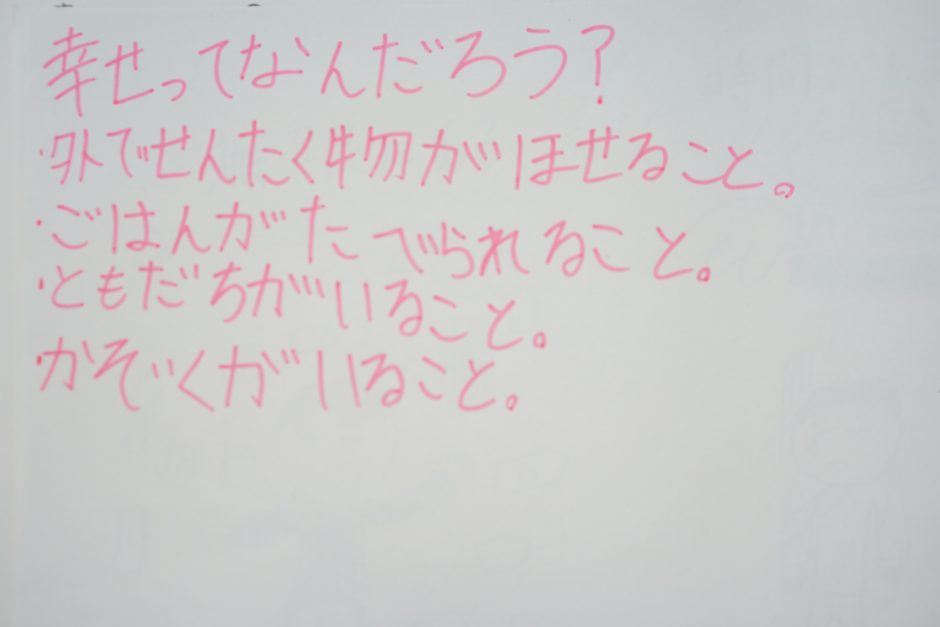

参加した子どもたち1人1人に、A4用紙に、「幸せってなんだろう?」という問いの答えを書いてもらうことにした。

考える機会を作るため、4日間のいたるところで、子どもたちに「幸せってなんやと思う?」「なにがあったら幸せ?」 「幸せな人ってどんな人?」と、問い続けた。

ボディブローの効果もあって、子どもたちは、スタッフやボランティアの大学生に「幸せってなんですか?」と、インタビューして、自分たちなりに、いろいろ考えていた。

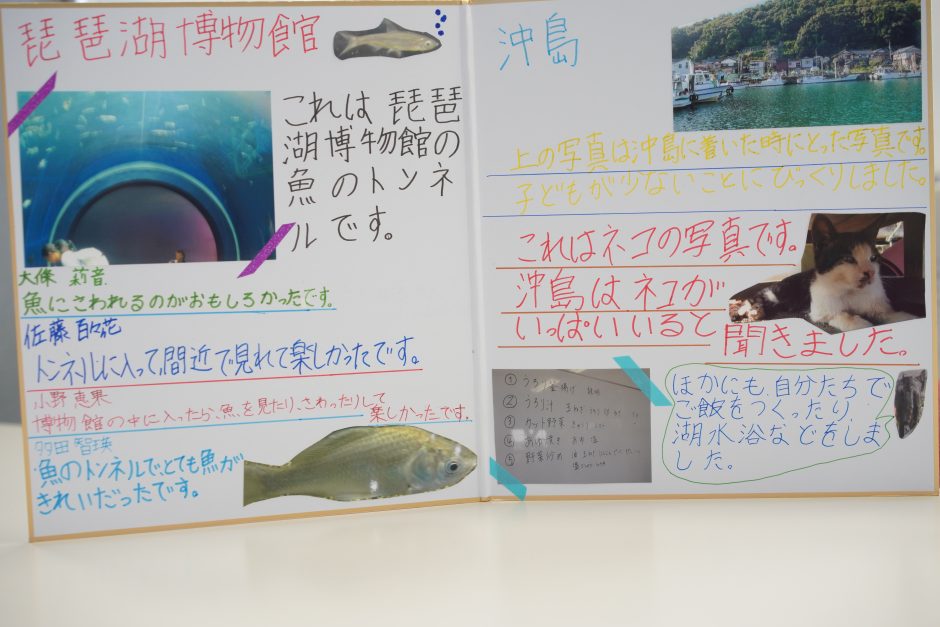

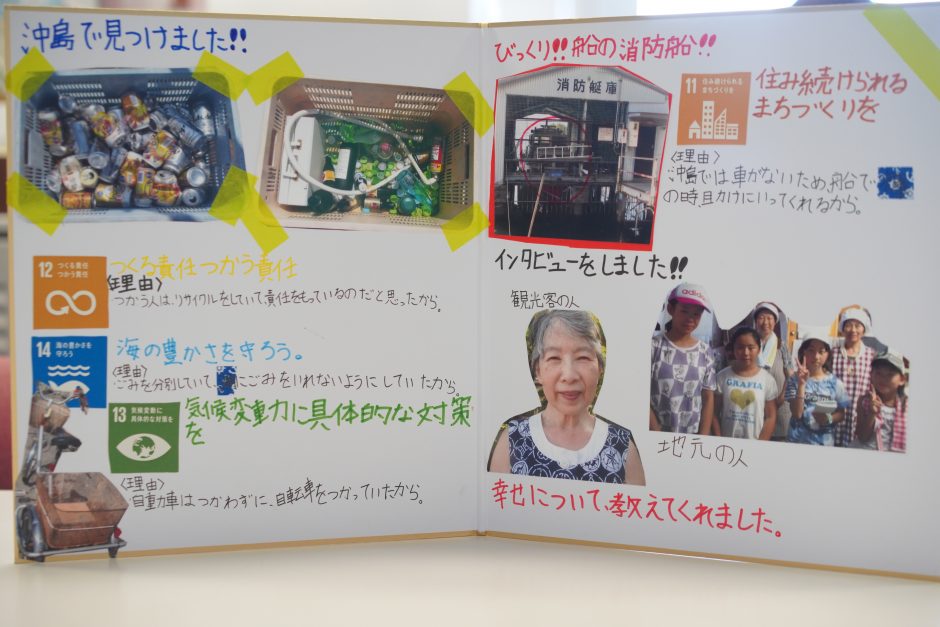

班での成果物は、コラージュを作ることにした。

SDGsで学んだことの振り返りを含んだワーク。

4日間、子どもたちには「SDGsに関連すること」をカメラに撮ってもらった。

撮った写真を元にして、これはSDGsのどの目標に該当するかを考えて、17の目標ロゴを貼っていった。

ただそれだけじゃ楽しくないので、「思い出」も写真に撮って、コラージュに加えるようにした。

卒業アルバムのように、楽しかった思い出、記憶もコラージュの中に入るようにしたのだ。

これをすることで、各班の特色がより際立つことになった。

SDGsだけなら、きっと画一的なものになっていただろう。

でも、「思い出」という主観を加えることで、それぞれが工夫をしていた。

スタッフの写真を貼る班。

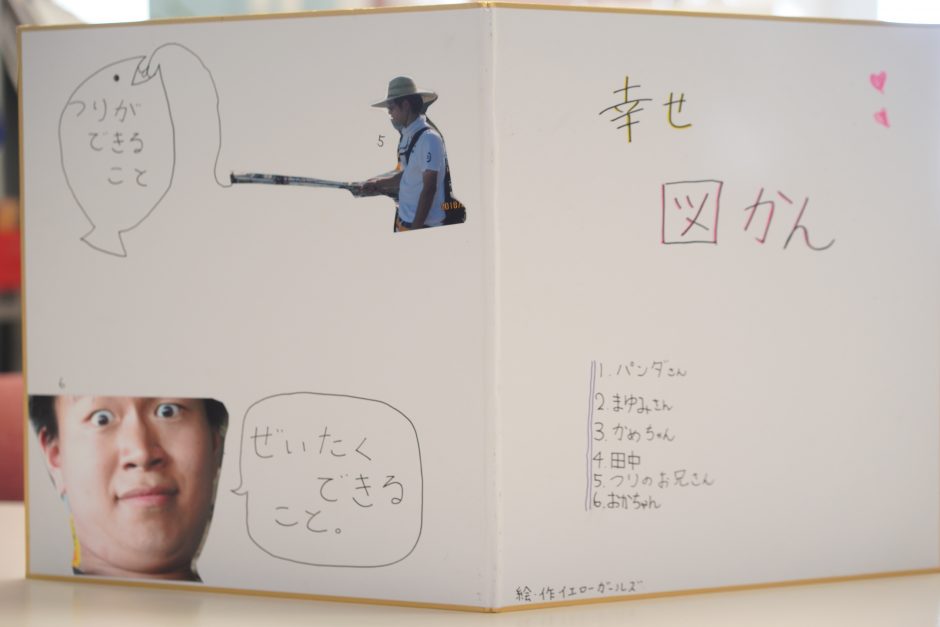

“幸せ図鑑”を作って、みんなにインタビューした内容をまとめているところもあった。

ワークショップに必要なのは、制約と余白だと、僕は思っている。

「なんでもいいから作って」と言われたら、人は困る。

脚本家の三谷幸喜さんは、「アイデアは、制約から生まれる」と言っていた。

今回は、見開きの色紙2枚。使う写真は、15枚。

その中で子どもたちは工夫して、それぞれのアイデアを出してくれた。

出来上がったものは、僕たち大人もビックリするくらいの完成度。

わずか1時間ほどしかない中で、子どもたちは本当にガンバってくれた。

ワークを考えるにあたって、ずっと悩んでいたことが1つある。

幸せについて考え、コラージュ作成でSDGsの学びを振り返る機会もある。

でも、大事なことが1つ抜けているのだ。

これをやらなきゃ、意味がないだろうと思うこと。

1人1人の振り返り、だ。

全体の振り返り。

4日間を通して、なにを学び、なにを感じ、これからどうしたいのか。

その振り返りがないと、経験は学びになることなく、ただ「楽しかった」という思い出になってしまう。

だから、なんとしても振り返りをしたかった。

でも、迷った。

カフェで、頭をかきむしって、もだえたこともあった。

時間が足りないのだ。

最終日のお昼には、伊達市の子どもたちは電車に乗って帰る。

時間は限られている。

コラージュを1時間で仕上げ、発表なども含めると、ほんとにカツカツだった。

この中で、さらに振り返りの時間をとるのは、どう考えても不可能だった。

なにかないか……?

なにか解決策は……?

懸命に考えて思いついたのが、”動画”だった。

1人1人の振り返りを動画で撮影するという方法。

動画で撮れば、発表の時間を取る必要はない。

アウトプットとしてキチンと形にも残る。

コラージュを班で作っているときに、1人1人を呼び出して、撮影すれば、時間を有効に使える。

「これでいこう!」

そう思ったものの、当日まで悩んだことがある。

問い、だ。

“振り返りの問い”が、全く分からなかった。

「今回、学んだことはなんだろう?」では、きっと出ない。

僕たちワークショッパー(ワークショップをなりわいにする人のこと)は、問いに多大な労力と時間をかける。

実際、僕はこのたった1つの問いに1ヶ月以上、頭を悩ませた。

結局、前日まで「これだ」という問いは閃かなかった。

当日になって、やっと「あぁ、これだな」と思った。

“4日間を通して、もっと学びたいこと、もっと知りたいこと、もっと考えたいと思ったことはなに?”

僕がこの企画全体でなによりの成果指標だと考えていたことは、ここで知ったことを日常に繋げること。

これからも考え続けること。

そのために、どんな問いがあるかな、と思っていた。

当初、“2030年に向けて、自分たちができることは?” なんて考えていたけど、さすがに難しすぎる。

“4日間での思い出は?” では、軽すぎる。

“4日間で印象に残っていることは?” でも、意図した答えは返ってこないだろう。

つらつら考えていた最終日の朝。

「あっ!」と、思いついた。

2日目のワーク時間、僕は子どもたちの班に入って一緒にSDGsについて考えていた。

そのとき、子どもに「ゴミは灰になるから、地球環境汚染になるねん。だから、ゴミは出したらアカンし、リサイクルをすることが大切やねん」と教わった。

それを知って、体感として初めて「リサイクルって大事やんっ!」と思った。

知ったことで、「もっとリサイクルについて学んでみたいなぁ」と思ったのだ。

「これだ!」

きっと4日間で、子どもたちはいろんなことを感じただろう。いろんなことを思ったと思う。

どこに琴線が触れたかは、子どもたち1人1人違う。

でも、きっとどこかに学びはあった。

それを聞ける問いを作ろう。

今後も考え続けられる問いにしよう。

そう思って、この問いにした。

“4日間を通して、もっと学びたいこと、もっと知りたいこと、もっと考えたいと思ったことはなに?”

結果、最高の問いになった。

「どうして、天ぷら油から燃料が出来るか知りたい」

「沖島での生活をもっと知りたい」

「魚がなぜ、ヌメヌメするのか知りたい」

みんなが自分の視点で疑問に思ったこと、関心に思ったことを語ってくれた。

問いがハマれば、ワークショップはうまくいく。

その典型だった。

最終日。

いよいよ最後は、発表の時間。

成果物を披露する時間。

でも、発表はしなかった。

子どもたちが作ってくれた作品を来てくれた大人たちにじっくり見て欲しかったので、ギャラリートークという手法を使った。

美術館のように、作品の横に立ち、観覧に来た人に説明をするスタイル。

「どうして、こんな風にしたの?」「これどうだった?」

大人がどんどん子どもたちに質問もできる。

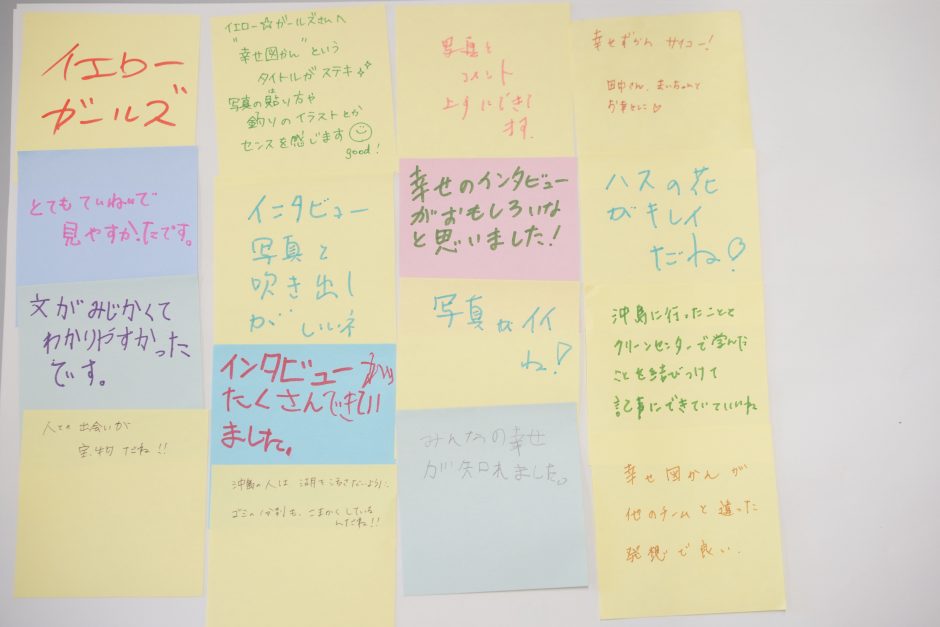

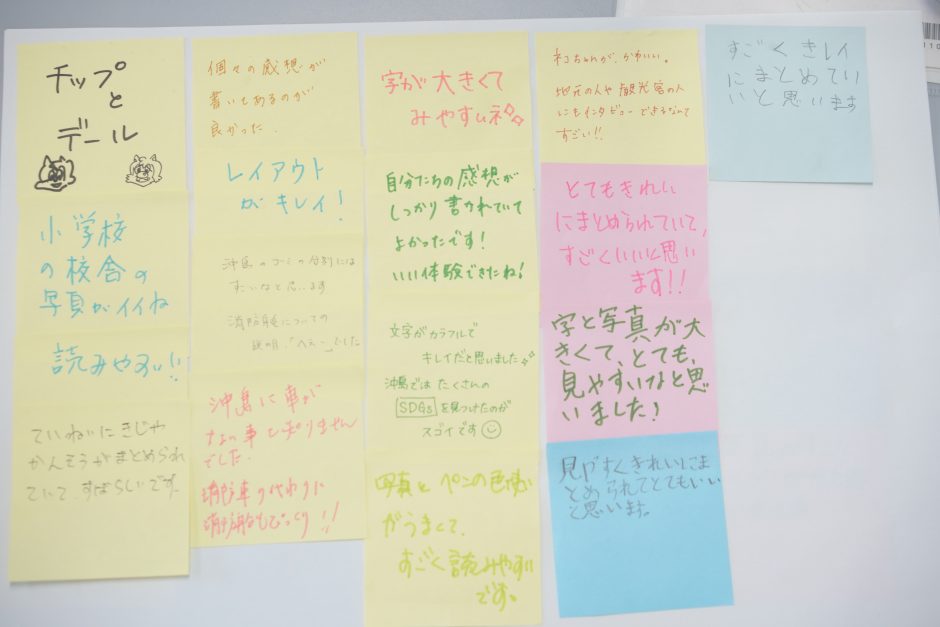

感想や気づいたことは、付箋に書いて貼ってもらった。

たくさんの付箋を見て「こんなに感想書いてもらってる〜」と子どもたちは、喜んでいた。

全体発表では、こういうフィードバックはない。

でも、ギャラリートークにすると、反応が直にくる。

それが子どもにとって、大きな成功体験になるし、「もっともっとやってみたい」という意欲にも繋がる。

最後は、4日間のリフレクションムービー(振り返り動画)を流して終了。

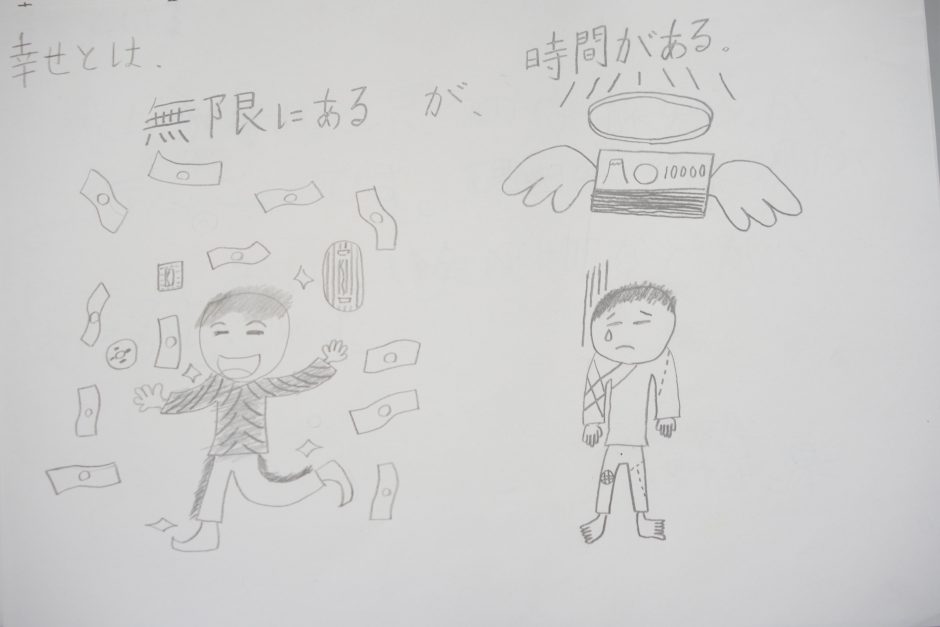

幸せについても、子どもたちはとても様々な意見を書いていておもしろかった。

「洗濯物が外で干せること」って書かれていて、福島と関西の違いを感じた。

中には、「幸せは無限。時間は有限」なんて名言みたいなことを書いている子もいて、ハッとした。

今回、僕の中ではだいぶ攻めた企画だった。

哲学的な問いを含み、時間がない中でも、成果物を3つを作ることにした。

「難しそうなら、全力でサポートしよう」と決めて、取り組んでいたけど、実際に僕が手を貸す場面はほとんどなかった。

子どもたちは、自ら考え、自分たちで答えを創っていった。

最高のワークショッパーとは、僕は”消えること”であり、存在感がないことだと思っているので、今回、その感じが出せたことはとても満足している。

少し応用すれば、学校や地域などでもこのワークは活用できると思うので、ぜひ実践していただきたい。

ご依頼や質問などあれば、NPO法人 D.Live(info@dlive.jp)まで。

2. アイスブレイク

3. チーム分け

4. SDGsについて講義

5. SDGsに関する社会見学

6. 幸せに関する大人へのインタビュー

7. コラージュ作成

8. 動画撮影

9. 「幸せってなに?」をA4用紙に書く

10. まとめ

主催 : 草津市中心市街地活性化協議会

共催 : 伊達市、草津市

後援 : 伊達市教育委員会、草津市教育委員会

協力 : 立命館大学 Sustainable Week 実行委員会

企画プロデュース : NPO法人 D.Live