少し前、弊団体代表とインターン生が口を揃えて「あれはすごかった!」「もうめっちゃ泣きました!」と感想を漏らしたアニメがありました。そのアニメとは、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない』(以下「あの花」)。

高校受験に失敗し、希望の高校に入学できなかった宿海仁太。彼は、入学式以来、ろくに登校しておらず、引きこもりの状態となっていた。そんな仁太の元へ、小学生の時に川へ転落して亡くなったはずの本間芽衣子が現れる。

仁太は、芽衣子から「お願いを叶えて欲しい」と頼まれ、小学生の時に一緒に遊んでいた「超平和バスターズ」の安城鳴子、松雪集(あつむ)、鶴見知利子、久川鉄道らと久しぶりに再会し、芽衣子が成仏するための「お願い」を叶えるべく奮闘する。

だが、彼らには芽衣子の死に対するそれぞれの思いや、思惑があるのだった。

この作品の主人公は引きこもり、つまり不登校の少年。やはりこの作品が好きな友人が「やけにじんたん(宿海仁太)の心情がリアルに描かれている」と評していたのですが、その理由がはっきりと分かる1冊を先日書店で発見しました。

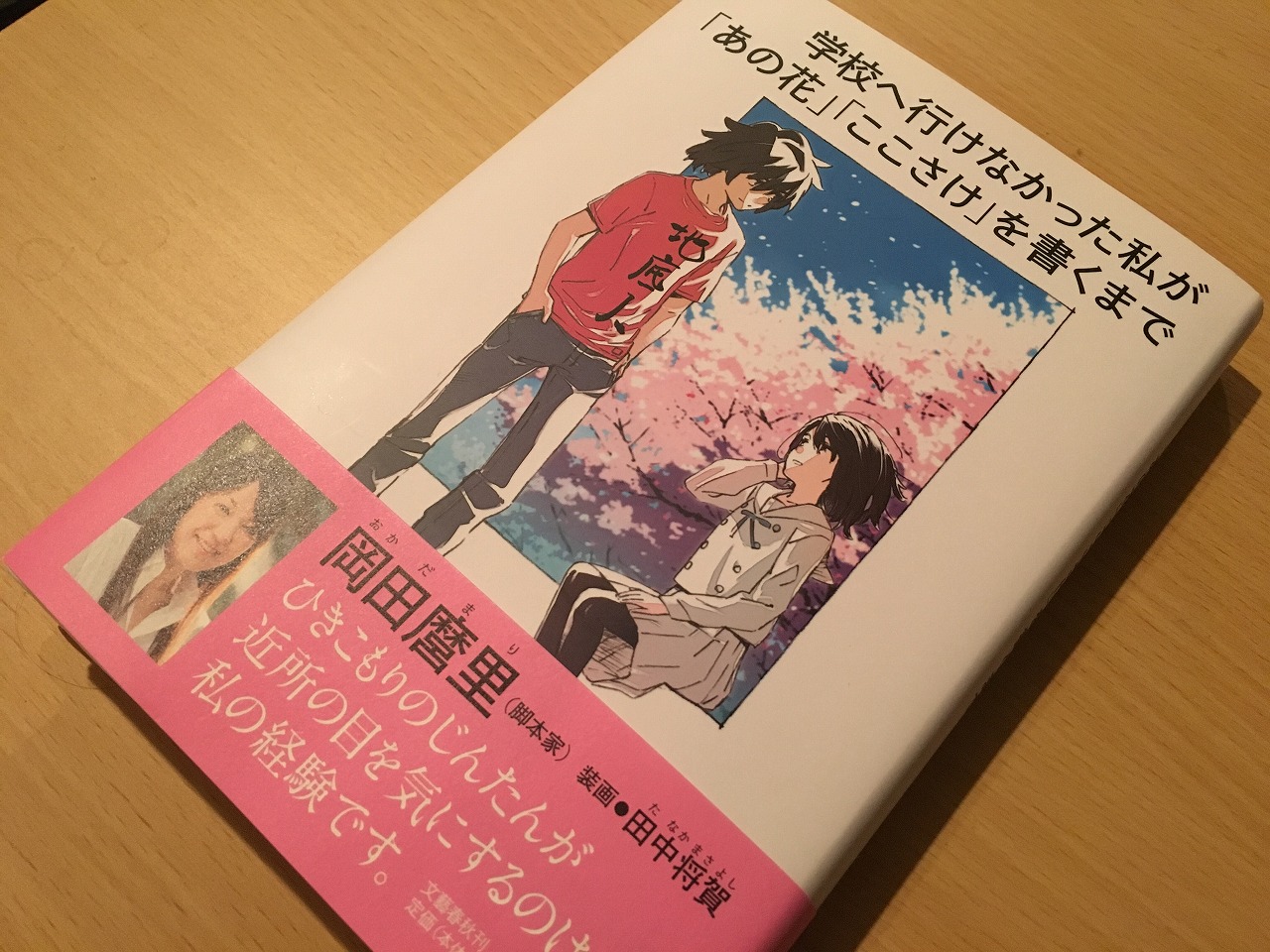

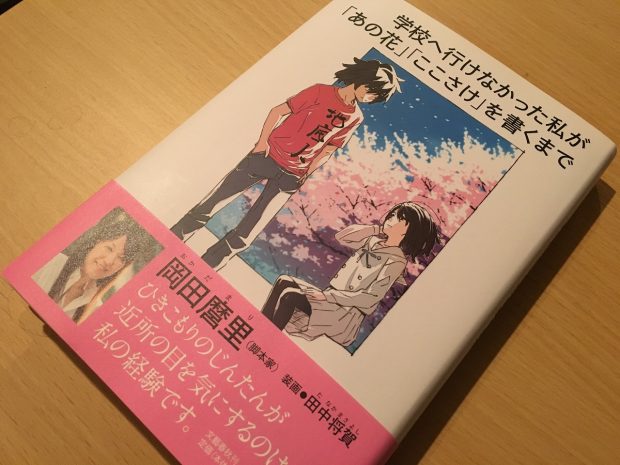

岡田麿里『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』

そう、『あの花』、そして『心が叫びたがってるんだ。』の作者は、小学校時代から不登校だった経験を持っていたのです。これには驚き。そして主人公・じんたんの設定には、作者・岡田さんの経験が大きく関与していたようです。

岡田さんの場合、父親の浮気で出生後すぐに離婚し、直接的な表現はないものの母親がその後不安定な感情に左右されていた描写がいくつか出てきます。たとえば「何人も存在した(母親の)彼氏」という存在。しかもこの彼氏の存在が、娘である岡田さんへ影響を及ぼした体験も生々しく描かれています。

で、母親の生い立ちを掘り下げれば、3人姉妹の長女にも関わらずコンプレックスの塊のような人間で、妹たちからも軽蔑の目を向けられます。

母親は妹達に疫病神と罵られ、さらにこう言われてきた。

「お姉ちゃんは、恥ずかしい」

私が母親に言われ続けてきた言葉は、彼女自身も投げかけられ続けてきた言葉なのだ。私に対して恥ずかしいを連発していたのは、「自分にまた、恥ずかしい要素が増えてしまった」とイコールだったのだと思う。引用:岡田麿里(2017)『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』 文藝春秋 P91

実は不登校の子どもの家庭環境を考えると、親もまた過去の経験やトラウマを抱えていることがよくあります。自分が至らないからこそ子どもには厳しい目を向け、子どもがその通りに動かなかったり何か失敗すれば「自分が悪かったんだ」「なんと恥ずかしい」と自分を責め、子どもを責める。

岡田さんは小学校からいじめのターゲットにされているところもありましたが、親の自尊感情や自己肯定感の低さも、彼女の不登校の大きな要因のひとつではないか、と読んでいて感じました。

子育てをする親が自信を持てないから、子どももまた自信が持てない。「親の自尊感情・自己肯定感の低下」は、隠れた社会問題です。

今朝(8月2日)の産経新聞の子育て相談コーナーには、2歳の子どもをきつく叱ったり叩いてしまうというお母さんの相談が掲載されていました。その回答の結びには、「叱るとき以外は努めて優しく接し、笑顔もたくさん見せてあげてください」ということが書いてありました。

先々週のコラムでも書きましたが、子どもは親や大人の顔を想像以上に気にします。過去のトラウマはなかなか解消できるものではないのは確かです。しかし、過去のことはどうあがいても変えることができません。だからこそ、「今でいいんだ」「あるがままを認める」子どもへの関わりが重要です。

『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』は、岡田さんが不登校当時の生活や考えていたこともさることながら、同居していた母親と祖父、そして家を尋ねる友達との心の交流も物語の大きなポイントのひとつです。このような不登校体験談は、かなり貴重なものだと思います。

ぜひ、書店で見かけたら手にとってみてください。

◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆

下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。