はじめに

夜中、ふと思い立って日々学校で行われている様々な教育活動について自尊感情目線であれこれ分類してみたくなったのでしてみました。学校の先生方にとって、「この教育活動は何に繋がっているんだろう」という疑問に答えるものになれば幸いです。

考え方としては、自尊感情を構成する4つの観点から教育活動を整理することにしました。

4つの要素についての詳しい話はこちらを参照してください。

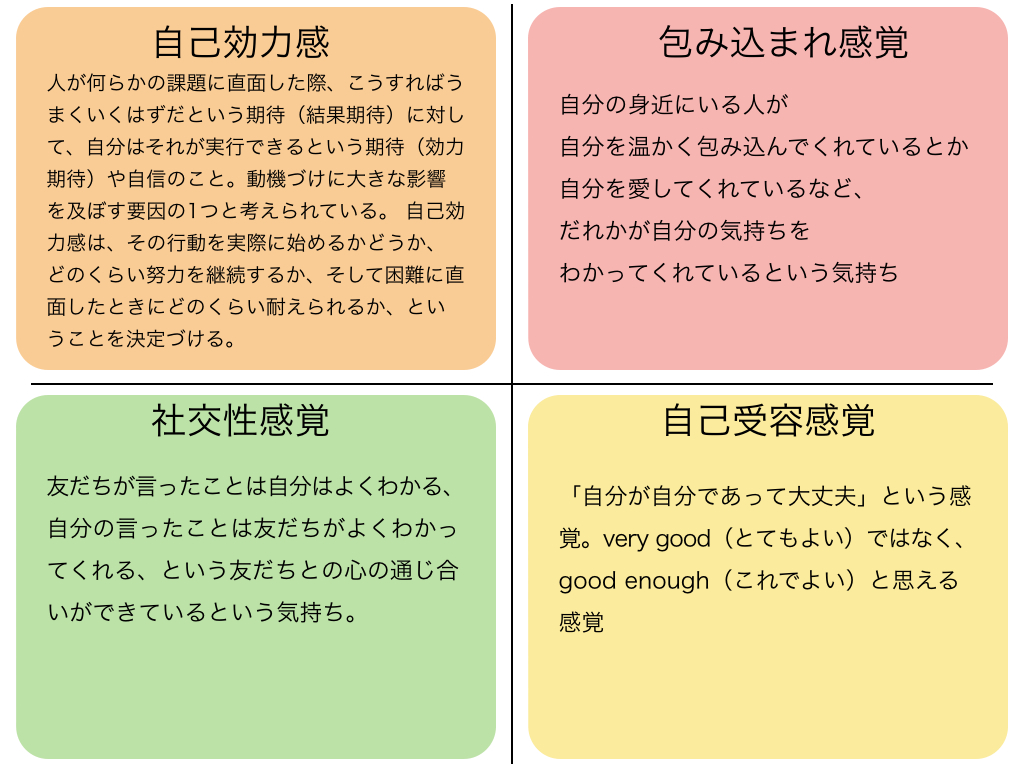

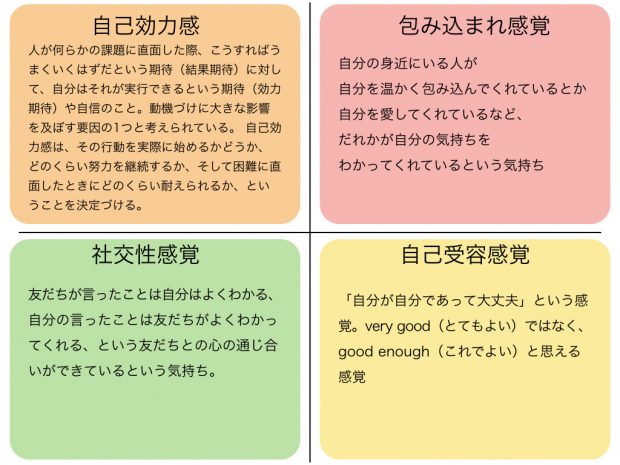

自尊感情を構成する4つの要素とは

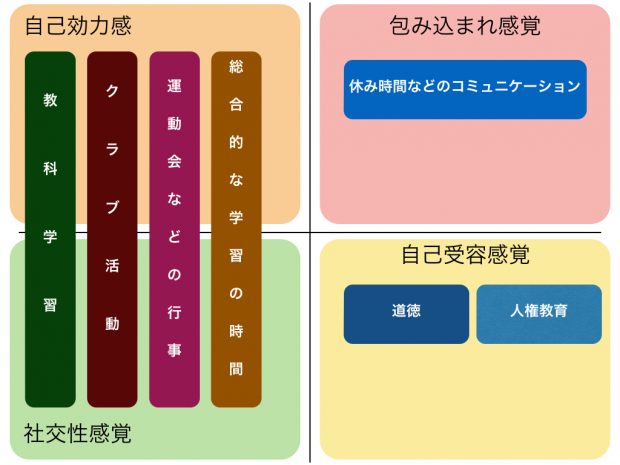

分けてみた結果

今回は、学校で行われるスタンダードな実践や学習はどこに入るのか自分なりに分析してみました。

注:学校では日々先生方の創意工夫が溢れる実践や授業が行われています。ですので、今回はあくまでも、どの学校でも必ずといっていいくらい行っているものだけを取り扱うことにしました。

自己効力感と社交性感覚に4つ。

教科学習・クラブ活動・総合的な学習・行事が来るだろうと考えました。これは4つとも「やればできる 」という自己効力感を促す物であることと、この四つは友だちとのコミュニケーションありきのものだから社交性感覚も育まれるだろうと考えたからです。

「えっ!?教科学習は一人で机に向かってやるんじゃないの?」と思われた方。今の教科学習はコミュニケーション能力の育成のために、どの教科でも話し合い活動がかなり推奨されているのです。

包み込まれ感覚に休み時間などでのコミュニケーション。

これは間違いないかなと。コミュニケーションっていうのは対面だけじゃなくて日記のやりとりなど、対面じゃない物も含みます。

自己受容感覚に2つ。

道徳と人権教育。人権教育というのは、各学校によってカリキュラムに独自性があるのですが、行われないことはありません、例としては、男女平等について、異文化理解について、障がいの理解について、など多岐にわたります。

いかがでしょう?

いろいろご意見あると思います。むしろご意見いただいて、今後よりよく学校教育を自尊感情目線で分析していきたいです。しかし、今これを書いている現在ではみなさんのご意見は届いていないので、分類の結果から自分の意見を述べさせていただきます。

分けてみて思うこと

自己受容感覚を身につける場の少なさ

これが一番気になります。

気になる点が二つあります。

一つ目が、道徳や人権教育を入れましたが、これは取り扱う内容にかなり左右されるなということ。

例えば障がいのある方がどんな暮らしをしているのかを学習するために、アイマスク体験とか車いす体験とか講話とかいろいろありますが、それはあくまで障がいのある方の理解を促すために行っているので、「自分は自分であって良い」という自己の理解までなかなかいかない。道徳も同様です。扱う内容によっては自己の理解を促す所までいかない。

こう考えると、自分の理解を、自分の受容を促すためにとことん自分にせまる授業や機会がほとんど無いんですね。

もう一つが、機会の少なさです。

そもそも他の教科にくらべて自己受容感覚の育成にあたる、道徳や人権教育を行う時間が少ない。年間の授業時数というのが学校では決まっているので、どうしようもないといえばどうしようもないんですけど。。。

自分が自分であって良いという感覚が持てずに、年を重ね思春期を迎えると自分のイヤな所が目についたり、自分と相手を比べたりして自分に自信をもつことがなかなか出来なくなる子どもがいます。その子に対して、どうすればいいんでしょう。これでは自尊感情を育みたい先生にとってはあまり役に立たないので、じゃあどうするのかを自分なりに。

自己受容を育むためには

一つは、道徳や人権教育で自己の理解に迫る学習をやり続ける事だと思います。

授業時数は変えられなくても、授業の内容はいくらでも先生方の創意工夫ができます。

もう一つは、この分類にのっていないことをするという方法です。

先生方の持ち出しで、これは良いと思う実践をどんどん行ってみる事です。

例えば係り活動はここに載せていません。多くの学校、教室で行われている係り活動は当番的な意味合いが強いだろうと思ったからです。しかし、中には生徒の自主性に任せた係り活動もあります。このような活動にプラスして、自己受容視点でふり返る機会を加えてみるというのも一つだと思います。

いかがでしたでしょう?

この表はまだまだ研究の余地があります。

私も現場での実践をたくさん知って、自尊感情を育むたくさんの方法を紹介できたらと思っています。

コメント