こんにちは。スタッフの得津です。

突然ですが、みなさんに聞いてみたいことがあります。

「子どもの自己肯定感や自尊感情を育むために、どんなことをすればいいと思いますか?」

おそらく、多くの方はすぐに「褒める」ということが浮かんだのではないでしょうか。

今まで僕が、例えば何にかしらの研修や講演で同じことを聞いたら、やっぱり「褒める」という答えが多かったです。それは、保護者さん、学生さん、先生など属性は関係ありませんでした。

でも僕はこれに疑問を持つのです。答えてくださったみなさんは本当に心の底から褒めることが大事だと思っているんでしょうか。どういうことかと言いますと、僕が聞いたらほとんど反射ように、まるでとりあえず出さないといけないかのように「褒めることだと思います」とおっしゃいます。その様子を見るにつけ僕は、おそらく答えてくださった方は心の底から褒めることが自尊感情や自己肯定感を育てるのに有効だと思っていないと推測するのです。

ただ褒めるだけでいいとは思わない。けど、ではどうすればいいのかわからない。

こう思ってる人は結構いるはずだ。じゃあ、褒めるに代わる手立てが見つかる機会にしよう。

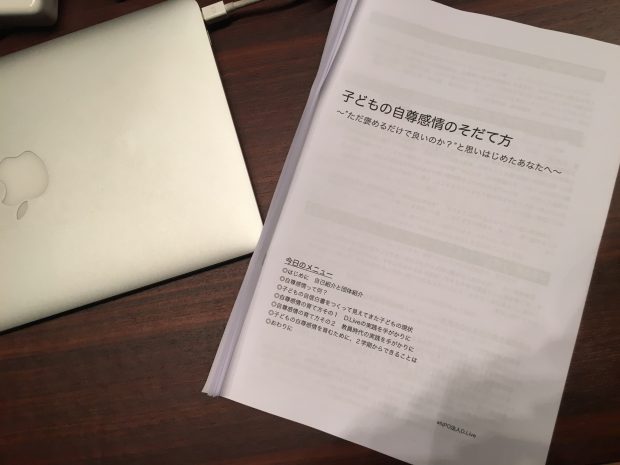

こんな思いで、「子どもの自尊感情の育て方 ”ただ褒めればいいのかと思い始めたあなたへ”」というテーマで、8月18日に東近江市人権教育大会にて東近江市に先生方に講演をさせていただきました。

最初は、子どもの自信白書の作成からみえる子どもの現状をお話して、本題の褒めるに代わる手立てにせまっていきました。テーマでもある、「褒める」について問題点があるとすれば、それは何かについて先生同士で意見を交換していただきました。講演では、考えやすいように「褒める」の逆の、「叱る」についての問題点を出した上で考えてもらいました。

講演と流れは違いますが、一度みなさんも今から少し考えてみてください。

「褒めるについて、あえて問題点をあげるとすれば何でしょう?」

講演でお話したことについては、もちろんこの続きに書いていますので、ちょっとスクロールの手を止めて考えてみてください。

ちなみに、参加された先生方からはこんな意見がありました。

「褒めるのが行き過ぎると、褒められてる人をひがんでいじめにつながる。」

「褒められることで、自分に甘くなる」

みなさんの意見は、いかがでしょう。

私が考える褒めることの問題点は次の通りです。

・褒める人の顔色を伺うようになる。顔色を伺うようになる

・競争心を煽りやすい

・「もっと褒めてくれ!もっと、もっと」とエスカレートしていく

・何より、褒める側の価値観を相手に刷り込むことになり、褒める側の基準や期待に沿うように生きることになる。

では、自己肯定感や自尊感情を育てるためにどうするのかということですが、子どもの話を「きく」ことだと思います。

ずっと同じことの繰り返しで芸がないですが、子供とはいえ自分とは違うし何を考えているかわからないからこそ知りたいという所からのスタートだと思うんです。

何かしらの成果を出したときに褒めるんじゃなくて、なんでもない時に、なんでもない感じで子どものその時々の気持ちや出来事なんかを聞く。では、普段なら褒めるような場面。例えば、お子さんが夏休みの読書感想文や図工で賞をもらったと喜んで話してきたとします。このときも「よかったなー!」と声をかけてから聞くんです。「どんなこと頑張ったん?」「賞状もらう時はどんな気持ちやった?」と、詳しく聞いてあげる。

ヒーローインタビューみたいな感じですね。僕はそうですが、みなさんはどうでしょう。自分がなんかすごいことをしたとき、「すごいねー」って言われておしまいよりも、そのことについてずっと語っていたいし、うんうんってずっと聞いてくれる方が気分よくないですか?

ただ、子どもの話を聞く上で一つ気をつけたいのが、「訊く」にならないことです。

「学校ではどんなことがあった?ちゃんと勉強してる?宿題出した??」などなど、まるで問い詰められるかのように子どもの話を聞こうとすると、みなさんもそうでしょうが、子供も監視されてり、束縛されるように感じます。

こんな話を学校の先生にもお話しました。ここまでは、学校の先生だけじゃなくて地域の方や保護者さんに向けてもお話しすることです。

ですが、今回は学校の先生に向けてのお話でしたので、もっと突っ込んだことをお話しました。僕は、常日頃から学校現場で自己肯定感や自尊感情を育てるためには「安心感」と「出番」がキーワードだと思っています。

特に、「出番」については学校だからこそたくさん子供達に与えることができます。おうちに続いて、長くいる場所だし、クラスメイトもいれば、先人の教材研究の積み重ねも各学校にあります。僕たちみたいな、子どもたち向けの私塾では到底太刀打ちできない強みです。

そんな出番の中でも、私たちのTRY部と通じるのが「話し合い活動」や、クラスの関係づくりのための「アクティビティ」です。私たちTRY部では、話し合い活動でもアクティビティでも始める前にルールをつくります。みんなが安心して活動に参加できるためのものです。

・まずは意見を出してみる

・相手の話を終わりまで聞く

・沈黙も一つの意見

などです。行う内容や、その場の雰囲気(初めましての人が多いか、楽しい話の後かなど)に合わせて中身は変えますが、毎回ルールを確認して「僕も参加できるんだ」という気持ちを高めます。つぎに、大切にしているのがふり返りです。どんなに短い時間であっても、ふり返りを入れます。そうすることで、子供達に「次はこうしてみよう」という期待感や、「結果はイマイチだったけど、途中まではうまくいったよな」という価値付けを促します。アクティブラーニングという言葉で、子どもが出番のある学びをつくることを先生は求められています。そんな状況もあるので、話し合い活動やアクティビティの充実のためにと先生方にTRY部での実践で大切にしている”ルールづくり”と”ふりかえり”についてお伝えしました。

講演を聞いてくれた先生がたは、みなさんすごく熱心でした。

講演ではここまでお話したことに加えて、先生がたが知っておられる子供達に出番のある実践を、お互いに紹介し合う活動も行いました。

この活動でも、先生同士積極的に話されていました。最後は二学期以降の計画作りもしました。もうすぐ二学期が始まります。自尊感情を育てたい気持ちはあるけど、どうしたらいいかわからない先生にとって何か突破口になるきっかけになりたいという気持ちを込めてお話させていただきました。東近江市人権研究会の先生方、お招きいただきありがとうございました。

D.Liveの講演メニューや、これまでの講演先についてはこちらをごらんください。

![【募集締め切り】[7/21 東京]子どもの不登校に関する疑問を解消!ライブセッションで何でも質問、相談しよう](http://www.blog.dlive.jp/wp-content/uploads/2024/07/アイキャッチの画像-13-150x150.png)