「自信のない君」へ送り続けるエール・後編

*前編はこちらからご覧いただけます。

子どもたちを取りまく環境の変化は、彼らの心にも大きな影響を及ぼしている。生きづらい時代を生きる子どもたちに、何が必要なのだろうか?「TRY部」= “勉強を教えない学習塾” における子どもたちとスタッフの関わりの中には、その問いの答えがあった。 (本記事は、宣伝会議・編集ライター養成講座の卒業制作として執筆したものを一部加筆・修正しています。取材ご協力頂いた皆様には、この場を借りて改めて厚く御礼申し上げます。)

なりたい自分に近づくプロセス

教室に集まった子どもたちは手帳を手にしていた。シンプルな黒のソフトカバー、A5サイズの陰山手帳。田中が4月を迎えた子どもたちに手渡したものだ。目標設定と振り返りをベースにしているトライ部では、子どもたちは毎回、授業の最後に1週間の目標を立て、手帳に書き込む。

目標、振り返り。TRY部で出されたテーマ。生徒たちはそれぞれ、自分の手帳に書き込んでいく。

子どもたち自ら目標を立て、短いスパンで振り返るプロセスは、効果てき面だという。一人の勉強嫌いな生徒がいた。彼は自分なりに「なぜ勉強しなければいけないのか」を考えた後、「毎日家で机に向かって、1秒参考書を開く」という目標を立てた。当時のことをスタッフの山本は、「もっとできるやろ、とは思いましたけどね、斬新やな、と(笑)」と話す。翌週、教室にやってきた生徒はこう言った。「1秒は余裕やったんで今度は1分半にします」。それでいい、自分たちが教えたいのそういうことだと山本は思ったという。勉強嫌いだった少年の言葉は、はじめは「テストで点なんて取れなくてもいい」、その次は「点取れたらいいな」、最後は「取る」に変わった。

小学生から高校生までが集まるトライ部では、子どもたちが持つ悩みも千差万別だ。学校の給食がまずい、担任の先生が苦手、もっと睡眠時間が欲しい、受験が不安。時には恋愛話をすることもあったという。保護者の星野さん(仮名)は「うちの子はまだ小学生なので、たぶん話についていくだけでもいっぱいいっぱいだと思うんですよね(笑)。でも、そういう学校でも家でも関わることのない大人たちとたくさん関わって欲しい。親でも先生でもない、ナナメの関係の大人をたくさん作ってあげたい」。星野さんは自身の子育てについて、こう言葉にした。「理想はたくさんある。でも、無理なんです。もう全然できないし。だから他人に任せようと思って(笑)」。

ごはんを食べなさい、学校に行きなさい、勉強をしなさい。どの時代も、親と子の関係性は似た様なものだ。親には親の役割がある。同様に教師にも、授業で勉強を教えるという役割がある。「ナナメの関係」の大人とは、役割にとらわれず子どもとフラットに接することのできる相手だ。核家族化が進み、以前は当たり前にあった地域社会による子育て機能が失われている現代では、そのような大人と子どもとの関わりを意識的に作り出す必要がある。

子どもたちに送り続けるエール

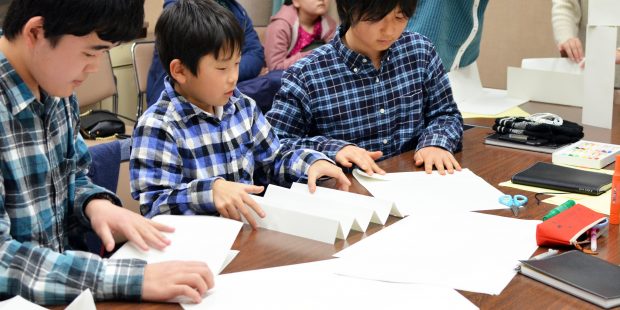

筆者が取材に訪れた日、トライ部では「どのチームが最も高く紙を積み上げられるか」を競うグループワークを行った。制限時間を設け、ワークを2回繰り返す。1回目の後には振り返りを取り入れ、田中は子どもたちにこう伝えた。「自分の意見をちゃんとメンバーに全て伝えること」「相手の意見を聞き、もっと良くする方法を考えること」。田中がこのゲームを通して子どもたちに教えているのは、コミュニケーションの基本だ。自分の意見をきちんと言う勇気と、相手の意見を受け入れる勇気。そして、最後まで諦めないこと。

内容は何か特別な道具を使うわけでも、特殊なカリキュラムでもないが、子どもと同じ目線でひたすら向き合ってきた田中の言葉には、確かな説得力と、子どもたちを導く力があった。

3人ずつのグループに分かれ、制限時間内に策を練り、ゴールを目指す。

3人ずつのグループに分かれ、制限時間内に策を練り、ゴールを目指す。

トライ部の生徒の保護者である星野さんは3人の息子を育てながら、草津市で10年ほど育児サークルを運営している。今年2月、「NPO若人エンパワープロジェクト」の発表会に参加した際、田中に初めて会った。星野さんは、田中の発表が始まって数分も経たないうちに「涙が出た」。内容はよく覚えていないが、直感的にこの人はすごい、ついていこうと思ったという。筆者は、トライ部の活動を目の当たりにし、ようやくその言葉の真意に気がついた。

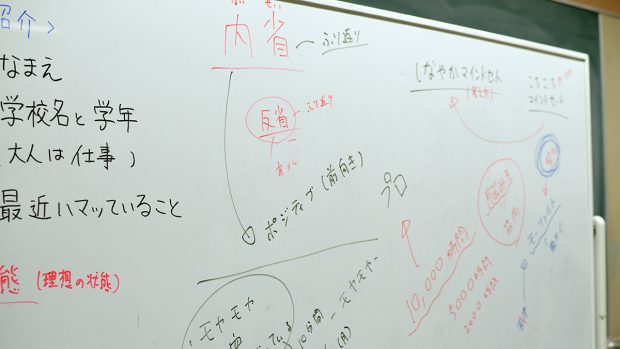

グループワークを終えた子どもたちに、田中は3つの質問を読み上げた。「生まれつき才能は決まっていると思う人? 能力は努力次第で伸ばせると思っている人? 脳みそのできは決まっており、変わることはないと思っている人?」2番目の質問のみに全員の手が挙がった。ばっちりや、と言った後、こう語りかけた。

「マインドセットには2つある。こちこちマインドセットと、しなやかマインドセット。前者は、難しい問題にぶち当たると、ああ無理、もう無理、となる。後者は難しい問題にあたると、おお、やってやろうじゃないかとなる。今日のワークでも、どうせ無理やとか、あと1分しかないし、とかではなく、あと1分しかないこともないな、とか。そういう風にちょっとずつ考え方を変えることで気持ちが楽になったり、前向きに取り組めるようになる。トライ部では、皆がしなやかマインドセットになるように持っていきたいと思っている。」さらに、先に尋ねた質問についてこう続ける。「脳みそって、年取ったら衰えていくって言われるやん。あれ、嘘やねん。脳みそは筋肉で出来ている。だから、使えば使うほど鍛えられていく。腕立て伏せも初めは5回しかできなくても、毎日やれば10回できるようになる。腕立て伏せに才能はない。勉強は才能と言う人がいるが、それは違う。筋トレと一緒。やったらできんねん。

最近の研究でわかったことがある。モーツァルトはなぜ有名だったか知っているか?彼は天才だと思われていた。でも違ったんだ。彼は天才ではなく、ただ単に人よりも努力していた。具体的に言うと、天才になる方法は決まっていて。1万時間。1万時間やると天才の領域に入ると言われている。スポーツは体格が影響するが、それ以外では1万時間やれば大抵のことはできる。1万時間やらなくても、ある程度やればできるようになる」。田中は冗談を織り交ぜ、子どもたちが都度差し込む茶々に反応しながら語った。

自分を変えた言葉

夢に挫折し、引きこもりがちだった田中が変わったきっかけは何だったのだろうか。

田中の人生に忘れられない人物がいる。石川治江。日本ではじめて24時間365日の在宅福祉サービスを開始した人物だ。2年前、NPOやソーシャルビジネスなどの若手起業家を対象とした研修「アメリカン・エキスプレス・サービス・アカデミー」に参加した際、メンターを務める石川に出会った。事業計画を発表する田中に、彼女は突然こう言ったという。「あなたそろそろ自分を許したら?」そして、事業計画ではなく自分自身をテーマにプレゼンをさせられた。田中は、たいして話をしたわけでもない相手に突然そんなことを言われ、驚きとともに「この人すごいな」と思った、と話した。

暗くて、クソ真面目。応援したくなる

一人で暗く、プレゼンをしていた。2年前の田中の様子を、石川ははっきりとこう言った。「すごく暗かった。暗くて、クソ真面目。余裕がまったくなかった。どんどん狭い思考にはまっていく」。石川から語られる田中の人物像は、現在の田中の姿しか知らない筆者にとって驚くべき言葉だった。明るくないと、人は集まって来ない。見かねた石川は、あなたそろそろ自分を許したら?と声をかけたのだった。その瞬間、彼の涙腺が緩んだという。他の参加者にも分かるぐらい、田中がふっと力を抜き、何かが変わったように見えた。

メンターとして社会起業家を何千人と見てきた石川は、こうも話した。社会起業家には2種類いる。一つは、田中のようなタイプ。もう一つは、世の中を我が知り顔で話す、場慣れしたコンサルティング気取りのタイプ。田中は真面目で、余裕がなくて、一生懸命だった。「だから彼のことは覚えている。私の言葉に反応して、変わった。応援したくなるのだ」と。

クソがつくほど真面目で、努力家。目標に向かって、ひたすら努力を続けられる人間、人はそれを「才能」と呼ぶのだろう。

社会を変える

D.Liveが次に目指しているものは「教材化」。学習塾や学校などに、トライ部で行ってきた子どもの自信を高める関わり方についてノウハウを伝えるためだ。また、現在別の活動も動き出している。一つは、20〜30代の社会人向けの活動。もう一つは「親トライ部」。母親の自尊感情が低いことに、子どもの自信のなさは影響する。育児サークルで10年間、多くの悩む母親を見てきた保護者の星野さんが熱望し始まったという。

日本ではNPOに対する行政や社会からの支援は十分とはいえず、田中はアルバイトをしながらD.Liveを運営するような厳しい状況もある。しかし、法人化から4年、D.Liveの活動は加速し始めている。「自信のない子どもたちに寄り添い、背中を押してあげたい」。彼らの思いに共感する大人が増え続ける限り、子どもたちを取り巻く環境が変わる未来は近い。

【参考文献】

・尾木直樹著「子どもの危機をどう見るか」(2000年 岩波新書)

・尾木直樹著「思春期の危機をどう見るか」(2006年 岩波新書)

・日本青少年研究所、平成26年度「中学生・高校生の生活と意識ー日本・アメリカ・中国・韓国の比較ー」