僕が不登校だったことなんて、心の底からどうでもいい

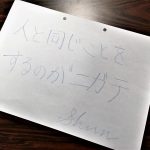

僕が「教員」という肩書きを持つようになって、あっという間に2ヶ月が経つ。

10年思い描いていた世界だったいまの職場は非常に雰囲気もよく、生徒もまた僕の顔を見ると「おはよう!」と声をかけてくれたり、立ち話が延々と続くこともある。職員室に戻ればかかってくる電話の対応もするし、慣れない作業に苦労する先生のサポート役まで買って出ている。

そんな学校での日々を過ごして、深く感じることがある。

僕は、自分が不登校だった、中学3年間ほとんど通っていなかったことは、生徒にほとんど話していない。別に話したくないわけではない。話したとて、共感は得られるかもしれないけど、学校にいる以上、生徒から見たら僕もいっしょに勤務する大ベテランの先生と同じ、ひとりの「教員」だからだ。

「先生、これ教えてください」と聞かれれば、すぐにテキストを持ち出して教える。

「ちょっと聞いてーなー」と言われれば、すぐに話を聞く態勢に入る。

電話が鳴ったことに気付いたら、即座に受話器に手をかける。

それが外部、保護者やなにかの業者さんからの電話であれば、取り次ぎや書き置きを残す。

校務を頼まれたら、自分のできる範囲でそれを片付けておく。

そこに、不登校だった経験なんて、これっぽっちも関係ない。

取り出したファイルの置き場所を間違えたり、生徒対応に落ち度があったら、ほかの先生と同様に「ヤマモト先生、次は気をつけてください」と叱られる。授業の中身が充実していなければ、寝てしまう生徒もいる。僕がそんなことを知らなかったことも、不登校だというハンディも、一切関係ない。

この範囲を教えてくださいと言われて「先生、学校行ってなかったからわからんわ」と対応したら、生徒はどんな顔をするだろうか。それはまちがいなく、不登校だったことを口実にして逃げているだけだ。そんな先生、めちゃくちゃカッコ悪いし、生徒から信頼されるわけがない。

そう、生徒や学校からすれば、僕が不登校だったことなんて、心の底から「どうでもいい」のだ。

ただ、ちゃんと世界史や日本史を教えてくれるのか、悩みや愚痴をきちんと受け止めてくれるのか。いつもネクタイ姿で「ヤマモト」と名乗るこの教員は、信頼に足る先生なのか。この先生の授業は退屈しないものなのか。そっちのほうが、生徒にとってはよっぽど大切なのだ。

もしも、自分が知らないことまで質問されたら、「その質問いったん預からせて」と時間をもらって自分で調べ、後日その生徒に教えてあげる。他教科のことを聞かれた場合は「○○先生呼んできてあげるわ」とその教科の先生に引き継ぐか、余裕のあるときは生徒といっしょに頭をひねらせる。

そうやって僕は生徒と信頼関係を築いている。そこに「不登校」というフィルターを挟んでも、まったくもって意味がない。それが「学校」という世界なのだ。

学校現場に限らず、あらゆる社会に出てしまえば、不登校という経験は基本的に「どうでもいい」。

別に背中に履歴書を貼り付けて満員電車で通勤するわけでもない。ネクタイに「自分は不登校でした」と大書して街を歩いているわけでもない。もしかしたら、電車で隣に座った人が不登校経験者だった、ということも絶対に有り得る。

それくらい、一歩外に出れば、学校に行っても行っていなくても「ひとりの人間」として扱われる。この社会は、不登校だからこれを知らない、あの経験がない、だから許される世界ではない。仕事ができなければ当然辞めさせられることになる。そこに不登校だからというハンディはない。

しかし、仕事の要領をうまく理解できたり、ポジションを掴めたら、たとえ不登校だったとしても昇進したり、大事な仕事を任せられるだろう。社会で重宝される存在になるかもしれない。

一見すると厳しいことを書いているように感じる方もいると思う。

でも、「社会に出れば不登校という経験がどうでもいい」というのは、逆に考えれば今不登校の当事者にとっては、これからの将来を考えるとこの上ない大チャンスではないだろうか。

世の中には、不登校だったことを口外せず、普通に会社勤めをして人生を楽しんでいる人がいる。不登校だった経験を生かして、不登校支援に携わる人もいる。もちろん、不登校支援に携わる人だって、不登校経験があるからといって当事者や生徒に受け入れられるかどうかは、別問題だ。

社会に出れば、「不登校だから」というのは逃げ道となって、評価を下げる危険がある。でも、それは逆に、不登校であってもなくても社会では平等に扱ってくれることの裏返しなのだ。これに気づくことができれば、きっと不登校でも社会で輝く存在になれることは、間違いない。

社会に出たら、不登校だなんて関係ない。

20年の学生生活の末、ようやく社会に出た不登校経験者の僕が感じたのは、このことだった。

不登校だったとき、一番の不安は「自分が働く姿を想像できない」ことだった。この世界でメシを食うには、不登校支援しかないと思い込んでいた時期もあった。でも今は、学校の先生として働いている。10年、いや5年前の自分がこれを知ったらきっとびっくりしていると思う。

1度目に大学を卒業したとき、僕はいろいろあって就職活動というものをしなかった。もっといえば、「お金を稼ぐ」ことにたいしてものすごいハードルを感じていたのも事実だった。当然壁にぶつかる日もあるが、お金を稼ぐことの楽しさ、おもしろさに目覚めた今、毎日がすごく充実している。

思えば、僕が不登校という道を歩み始めて15年、僕はずっと不登校という足かせに勝手に嵌っていたのかもしれない。何を見るにも「不登校」というフィルターを通した結果、自分で自分の可能性を狭めていた。でも、それは大間違いだった。

アドラー心理学でも、過去にとらわれずに「今を生きる」ことがとても大切だと説いている。そうなのだ、不登校なんてもう、関係ないのだ。僕が今、生きているのは「不登校のヤマモトくん」ではなくて、「社会科のヤマモト先生」なのだ。

たとえ不登校でも、自分次第でそんなことを気にせずに社会で活躍することができる、ということ。

まだまだ社会人として下っ端な僕だけど、すべての不登校当事者に、このことを声を大にして伝えたい。

◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆

下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。