舞台の上、600人が入る客席は満員。

そんな中で僕はマイクを持ち、先生に向かって話をしていた。

さっき見た映画の1つ1つのシーンを思い返しながら。

この日は、くさつ未来プロジェクト主催の【映画『みんなの学校』上映会&自分にはなまるトークショー】で、僕はパネラーとして参加。だった。

映画の舞台は、大阪にある公立小学校の大空小学校。

UPLINK

大空小学校がめざすのは、「不登校ゼロ」。ここでは、特別支援教育の対象となる発達障害がある子も、自分の気持ちをうまくコントロールできない子も、みんな同じ教室で学びます。ふつうの公立小学校ですが、開校から6年間、児童と教職員だけでなく、保護者や地域の人もいっしょになって、誰もが通い続けることができる学校を作りあげてきました。

(『UPLINK』より)

校長である木村先生は、子どもと1人1人じっくり向き合う。

僕の感想は、「すごく手間をかけているなぁ」といったもの。

たとえば、1人の生徒が地域の人に対して暴力をふるったときの話。

先生は、職員室に来た生徒へこう言う。

「 △△(地域の人)さんに、なにをしましたか?」

「….. 」

「質問を変えます。暴力をふるいましたか?」

「….. 」

「回し蹴りをしましたか?」

「いや、回し蹴りはしてへん。ただ、蹴っただけや」

生徒を見るなり、怒鳴ることも出来る。

「やったらあかんで!」と注意することも出来る。

けれど、先生がおこなったのは、“生徒の話を聞くこと”だった。

学校という現場は忙しい。

大なり小なり、様々な問題が起きる。

生徒たち1人1人とじっくり向き合うことは、とても骨が折れる作業だ。

そうしたいと思っても、なかなか出来ない。

親も同じ。

子どもの話をじっくり聞くことは大事なのは百も承知。

しかし、出来ないのが現実。

「子どもと向き合っているとき、木村先生はなにを考えているんだろう?」と僕は疑問に思った。

子育て本の多くは、How to だ。

“褒めましょう”など、やるべきことやしてはいけないことが書いている。

でも、そんなの全部うまく出来るわけがない。

忘れることもある。

僕は、大事になるのは、“考え方”だと思っている。

“褒める”という行為が推奨されるのにはワケがある。

どんなときでも“褒める”ことが良いわけではない。

「なぜ、褒めることが必要なのか?」「どんな意図があるのか」

背景や目的がわかることで初めて、自分の身になり、活用することが出来る。

小手先のテクニックなんて必要ない。

「子どもとしっかり向き合うことが大事なんですよ」と言われたところで、そんなことはわかっているし、どうやったら出来るかわからない。

だからこそ、木村先生はどうしてそんなことが出来るのだろうか?どんな意図があって、どんな背景があるから、子どもにそうやって関われるのだろうか?

そこを読み解くことが出来たら、子育てをしている人たちも“活用”出来る。

「映画の中で、木村先生が子どもにじっくり向き合い、話しを聞いているのが印象的でした。子どもと関わっているときに大切にしていることってどんなことでしょうか?子どもと関わるって難しくはないのでしょうか?」

木村先生は質問を聞くと、マイクを持ち、ゆっくりと答えた。

「なにも考えてません。子どもと向き合うことなんて難しくないんです。自分からわかろうとすれば誰にでもわかるんです。対等な関係を子どもと持てば、難しいなと思うことはないと私は思います。たとえば、「うるさいんじゃ、ぼけー」と言う子がいても、その言葉はその子の全てではないんです。

私は、教員の前に社会人、社会人の前に大人、大人の前に1人のヒトなんです。

生徒も同じ。子どもの前に“1人のヒト”として、この子のことわからへんけど、わかろうとしようと思っています。「なんでこの子、こんな憎たらしい顔してんのかな」

「なんでこの子、素直にこっち向かへんのかなぁ」って疑問を持つのです。

「なんでやろう?なんでやろう?」って。

“1人のヒト”として、対等に子どもと向き合う自分になりたいなぁと思っていると、なんか子どもと信頼関係が繋がるんですよね」

僕はこの話を聞いて、「我が意を得たり!」と思った。

「田中さんは、子どもの気持ちがよくわかっていらっしゃいますね」なんてことを言われることがあるけれど、とんでもない。

「いやぁ、もう全然わかんないですよ」と答える。

わからないから、子どもに聞くのだ。

「なんでなん?」「どうしてそう思うん?」

「それは、どうして?」「なんで?なんで?なんで?」

もう、しつこいくらいに子どもへ質問を繰り返す。

子どもと関わっているとき(特に1対1)にイメージしているのは、“絡まった毛糸”。

それをほどいていく想像をしながら、子どもの話を聞いている。

「どうして、こんな感じで絡まっているのだろうか?」

「ここをこうしたら、ほどける?」

そんなことを思いながら、言葉を紡いでいく。

木村先生も同じようなイメージみたいだった。(たぶん)

僕も同じだけれど、木村先生の背景には“好奇心”があるのだと思う。(きっと!)

子どものことをもっともっと知りたいのだ。

その子がどんなことを考えて、 どんなことを感じているのか。

それが、「1人のヒトとして関わる」ことだと思う。

“この子はこういう人間”と一度レッテルを貼ってしまうと、それをぬぐうのは難しい。

子どもであっても他人だし、その子のことを全てがわかることなんて出来ない。

そのために、ことばがあるのだ。

聞かないとなにを考えているか、 どんなことを思っているのかわからない。

子ども本人ですら気がついていないことがある。

だからこそ、TRY部では、話す時間を多くとっている。

話すことで、子ども自身が絡まった糸を整理することが出来る。

子どもとの関わり方に答えはない。

木村先生ですら、感情的に子どもと関わることも良くあると言う。

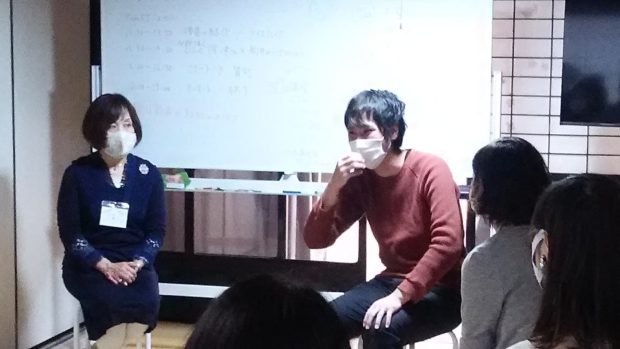

くさつ未来プロジェクトのみなさん

テクニックや how to に左右されず、これからも、子ども1人1人と向き合い、絡まっている糸をほどいていきたい。

主催の堀江さんと市長と教育長とパネラーの杉山さん

コメント