『ファクトフルネス』を読んで、悪いニュースで動揺してしまう危険性に改めて気がついた話。

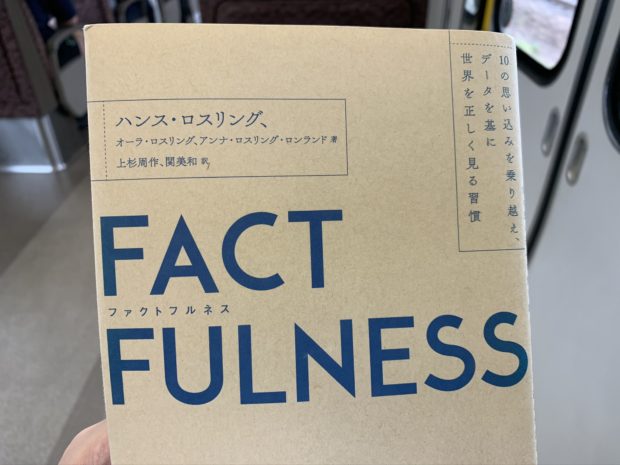

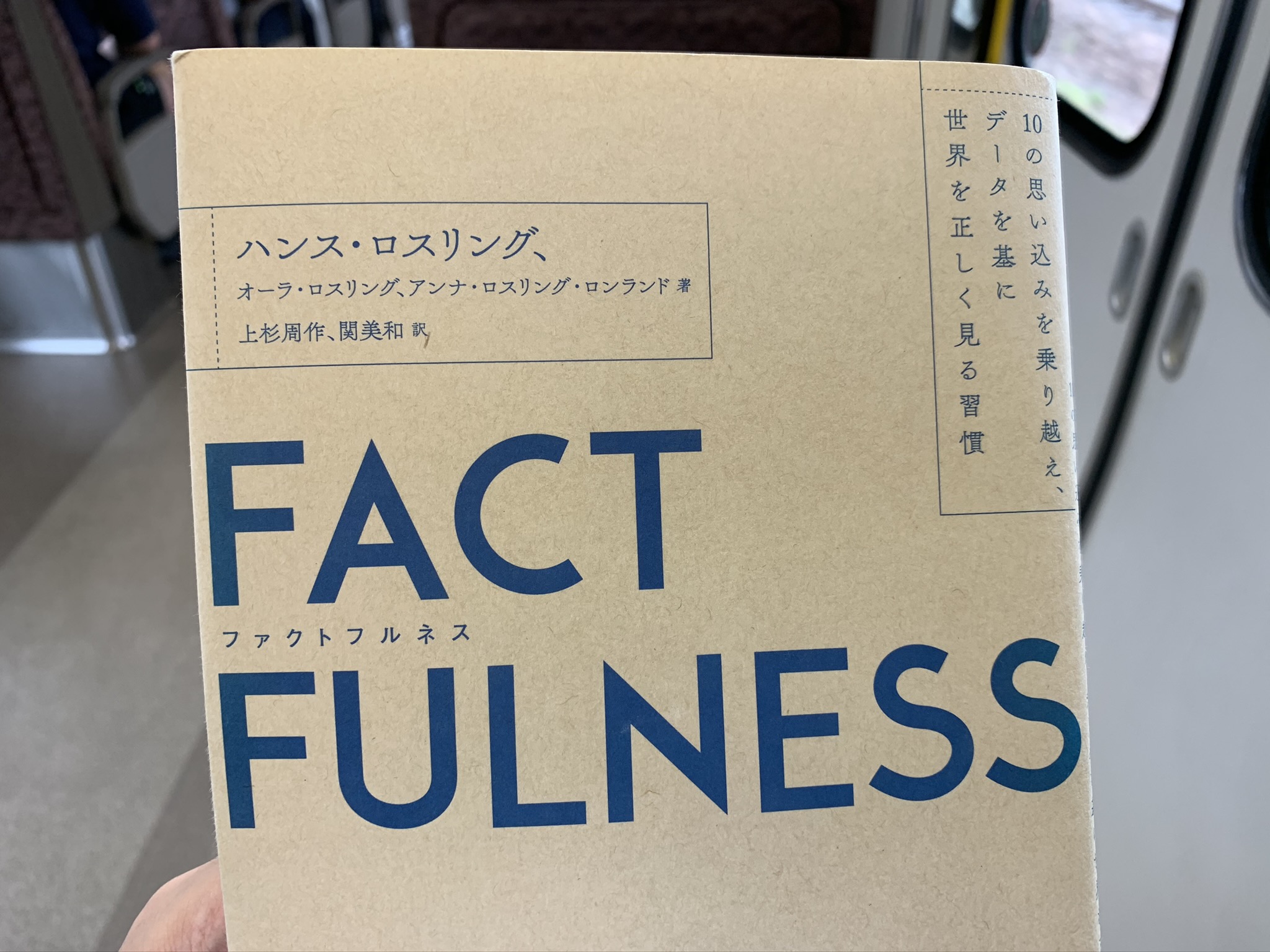

私事ですが、以前からずっと読みたかった本を先日ようやく読みました。

『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』(日経BP)

このところめちゃくちゃ売れた本としてタイトルや装丁を目にした方はとても多いと思います。ましてこの新型コロナウイルス禍でより正しい情報を見抜くために、ますます注目を集めている一冊でもあります。

結論から書けば、この本の読了後、僕は「必ず買って手元に置いておかなければならない」という焦燥感に駆られました(白状すると知人に借りて読んでいました)。それくらい、この本には自分の知らなかったファクト(事実)はもちろんのこと、考え方の甘さ、危険さを自覚せざるを得ない本でした。

たとえば、この本の序盤には「悪いニュースほど広まりやすい」という一節があります。

もうすでに、この15文字で思わず「ドキッ!」とした方もおられるのではないでしょうか。

少なくとも、僕は「ドキッ!」としました。

僕は咄嗟に自分のTwitterのタイムラインを思い出しました。毎日のように「東京で新規患者200人越え」などというニュースを誰かがリツイートし、それに悲観するコメントが並んでいる、あのタイムラインです。ちなみにこれを書いている間にも東京で280人以上の感染者という情報が刻々と拡散されています。

この本は今から1年半前の2019年1月に出版され、メインの著者であるハンス・ロスリング氏は3年以上前に亡くなっている人物です。つまり何が言いたいのかと言えば、この本は「新型コロナウイルス禍よりずっと前」に書かれた本ということなのです。

著者のロスリング氏がこの「悪いニュースの広まり方」を予期していたのではないか、と思うと、たちまち雷を受けたような衝撃に襲われました。

いや、よくよく考えると、それは新型コロナウイルスに限った話ではないかもしれません。

「悪いニュースほど広まりやすい」ということは、逆に言えば何か伝えるときに悪いように書けば広まってしまう、ということを意味します。つまり、たとえば何かのデータを出すにあたって「過去最悪の数字」という一文でも付け加えれば、人々に多くのインパクトを与えられるはずです。

そして、「過去最悪」の言葉は、人々に想像する以上の動揺を与えます。

たとえば、僕は以前「不登校の生徒数が過去最悪」と言う見出しに大きな疑問を持ったことがあります。

今では毎年のように人数が増加している不登校の児童生徒数ですが、「過去最悪」という書き方をすれば本当に悪い意味として捉えられてしまいます。不登校を悪く報じるニュースを見つけるたびに「いやそうじゃないだろう」、と、SNSを通じて異を唱えたことも何度もあります。

しかしこれも、「前年度より増加」みたいな見出しだったらあそこまで過剰に反応してなかった気がするのです。もしかしたら『ファクトフルネス』を読んだ直後だからなのかもしれませんが、今思えば「過去最悪」と言う4文字に単純に踊らされていただけだったのかもしれません。

ここまで過剰に反応しなくとも、何かこう悪いニュースがどうしても耳に残ってしまう、と言う経験をした人は珍しくないと思います。最近の僕は、「何が何でも悪いように言いたいだけじゃないの?」と勘ぐってしまって、ワイドショーの類のテレビ番組を自然と避けるようになってしまいました。

ふだん僕はこのブログにおいて、たとえば不登校であったりHSP(人一倍敏感な人)など教育に関することをよく書いています。しかし今までこの記事に書いてきたことは、どちらかといえばあまり教育に関係のないことだと思われるかもしれません。

しかし、「悪いニュースほど広まりやすい」ということを知っておけば、情報の受け止め方や心の持ちようが大きく変わってくるのではないか、とも思うのです。そしてそれは、まわりまわって子どもと向き合う時間に余裕をもたらしてくれるのは間違いないはずです。

この新型コロナウイルス禍で日々感染者の数が報道されています。専門家の見方によればこれから先もっと絶望するような数字が出てもおかしくない、という予測もあります。これも立派な「悪いニュース」であることは間違いありません。

もしも日常生活で「悪いニュース」がどうしても耳についてしまうのなら、またはニュース番組やワイドショーをよく観る習慣があるのなら、そして悪い話で動揺してしまう自分がいたのなら、まず「悪いニュースほど広まりやすい」ことを念頭に置くことは損ではないと思います。

このようなご時世で、情報を受け取ってうろたえたり動揺してしまうのは本当に仕方のないことです。僕も狼狽することが多いです。ですが、そこで余裕を失って子どもたちに辛く当たったり、逆に心配されるようなことがあってはならない、と考えながら常に仕事をしています。

そういう意味で、今この時期に『ファクトフルネス』を読めてよかったな、と思います。