先日、こんな記事を読んだ。

「自己肯定感」にこだわる母親たち、わが子を息苦しくさせるワケ 「世代間連鎖」を防ぐ子育て論〈番外編〉

この記事は、私にとって自己肯定感という言葉とどう付き合っていくべきかヒントをくれた。

以下に記事の中で自己肯定感に関わる部分を取り出して紹介しつつ、自己肯定感との付き合い方について私見を書いた。

一人で完結する「自己肯定感」への嫌悪感

記事にもあるが、筆者の信田さんは自己肯定感という言葉に嫌悪感を覚えている。

ーー正直に言えば、私の反応の半分くらいは生理的嫌悪です。カウンセリングに訪れる人が「自己肯定感が低いので高めたいです」とか「自分がきらいなんです、どうしたら自分が好きになれるでしょう」と言うのを聞くたびに、オーバーでなく蕁麻疹が出る思いがするのですから。(記事より抜粋)

自己肯定感という言葉が、自己啓発本やビジネス書でも多く散見される現代において、それらが発するメッセージが「最終的には自分で自分をどうにかできる、しなければならないという考えに帰着すること」が、自己肯定感という言葉を嫌悪する理由だと信田さんは述べている。

私は信田さんの主張に強く同意する。

「自己肯定感を高める○つの方法」や、「自己肯定感をたかめる言葉」などの本や記事に書かれている主張の多くが、自分一人で出来ることで完結している。

自己肯定感は筋肉じゃないんだから、自己肯定感を高めようと一人でトレーニングしても高まるものではない。

同僚や家族、恋人、本、芸術、自然、いろいろな事柄とふれあい、自分が何を感じ、何を考えたかに向き合うことが何よりも重要だ。

自己肯定感という言葉は、心理カウンセラーの高垣忠一郎先生が提唱した概念だ。先生は自己肯定感は自分の本当の気持ちに気づくことから始まると言っている。

ーー子ども達は、自分のありのままの気持ちを表現して、「辛いんだな」、「そんな風に言われて悔しいんだな」、「友達にいじめられて寂しいんだな」、「苦しいんだな」って大人に聞いてもらえて初めて、僕は悲しいんだな、私は苦しいんだな、私は辛いんだなと、はっきり自分を理解します。自分がわかって初めて、自分を受け入れることができます。わかりもしない自分を受け入れることなんてできるはずがありません。そういう風に自分の本当の気持ちに気付いた時に、初めて自分と出会ったような気がして、「あ、これが自分だったんだ」と気づきます。そういう自分が愛おしく感じられる。愛しく感じる自分をこれでいいんだ、これが私なんだって受け容れられることが、「自分は自分であって大丈夫」という自己肯定感です。(NPO法人D.Live発行『子どもの自信白書’16』より抜粋)

他者との関わりから自分を知ることで自己肯定感が生まれる

私は中高生向けにTRY部(トライ部)という教室を運営している。以前、NHKに取材をされたときに「自信を取り戻す教室」として紹介していただいた。まさしくその通りで、生徒たちが自己肯定感を取り戻せる授業をおこなっている。

先週は自分の思考のクセを知る授業をした。

大まかにはこんな授業だ。

最近、身の回りであったこと。特に、嫌だったことを振り返り、

・出来事

・感情

・行動

・ストレス度

の4つに分ける。

例えば、

・出来事:以前から交流があった人と飲みに行った。店は相手が予約した。正直、今ひとつのお店だった。

・感情:近くに良いお店があるのに、自分とはこの程度の店で良いだろうと思われたんだろうか。大切にされていない気がする。

・行動:もう関係が浅い人とは飲み会に行かない。

・ストレス度:5

相手が予約した店がイマイチだったからって、大切にされていないと考えたり、もう交流が浅い人と飲みに行かないと決めるなんて極端じゃないかと、ほとんどの人が思っただろう。

そういう気づきをお互いにつくっていくのがこの授業のめあてだ。

一人で自分の考えや行動のクセを理解するなんて、なかなかできない。子どもだとなおさらだ。だから誰かと一緒にできごとをふりかえり、比べたり、参照したり、聞いてもらったりしながら自分を理解していくことが重要だ。

TRY部では、「自己肯定感を高める○つの方法」や、「自己肯定感をたかめる言葉」などの本にありがちな、とにかく相手を褒めるなんてことはしない。

それよりも生徒一人一人の話をとにかく聞くことと、自分で自分の気持ちに気づくことを大切にしている。

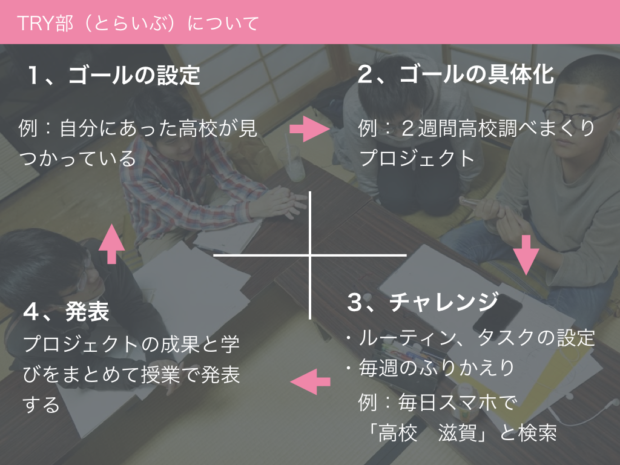

TRY部について詳しく説明すると、生徒は自分の関心や、生活の中で感じる不満に合わせたプロジェクトを立てる。過去の一例としてはこんなものがあった。

・推薦で大学に行けるように、一ヶ月後のテストで○○点をとる

・自分に合った高校に行けるように、通信制高校のカリキュラムを調べる

生徒は自分が立てたプロジェクトを達成するために、毎日取り組むルーティンを決めたり、プロジェクトの進み具合を他の生徒に紹介してアドバイスをもらったりする。TRY部の授業は上記のような自分のクセを知る授業や、計画を立てるときの留意点を伝える授業など、生徒のプロジェクト達成の補助になる授業をしている。

下の画像は、TRY部でおこなっている学習サイクルの図。

自己肯定感は風邪を治すように扱ってはいけない

自分自身に関心を向けると、本来の意味で自己肯定感を獲得していく。TRY部に長く通っている生徒は、先日こんなことを言っていた。

「わたし、今思えば小学校のときヤバかったわ。友だち作らなきゃって必死やった。でも今はそんなこと思わない。」

「最近、自分でたるんでるなって思う。毎日のやるべきことが頭には浮かぶんだけど、ついサボってしまう。だからちょっと自己嫌悪やねん。」

自分をふりかえった言葉や、自分を自分なりに理解したような言葉が自然と出てくると、自己肯定感という意味では大丈夫のサインだ。このような生徒には、TRY部を卒業してもやりたいことができるように、自律や計画力をメインに据えた授業をおこなっていく。

「自信を取り戻す教室」と紹介されたが、生徒自身は自己肯定感を高めることを目的に授業を受けていない。生徒が授業を受けるのは、あくまで自分のプロジェクトを実現させるためだ。

自己肯定感と付き合う上で、この視点が肝要だ。

自己肯定感は、筋肉のように、人で筋トレをして高まるようなものではないと言った。

さらに付け足すなら、風邪や怪我のように処置すべきものでもない。

昨今の自己肯定感という言葉には、高いや低いという評価。そして「低いなら高めよう」というメッセージがセットになってしまっているが、一旦そういうセットになっているものは括弧に入れてほしい。それが自己肯定感という言葉との健康な付き合い方であると私は思う。

いま、自分で自己肯定感が低いなと感じている人は、「自己肯定感が低いから高めなきゃ」とか、「自己肯定感が低いので自分を好きになれるように何をすれば良いんだろう?」とか、思わなくていい。このような考えは、「自己肯定感が低い自分はダメだ」という認識によって、二次的に自己肯定感を損なうことにつながる。

ーー自分で自分を好きになる、自己肯定感の高い低いに一喜一憂する、そんな閉じた世界は私たちを窒息させるだけだと思います。(記事より抜粋)

もし自分が自己肯定感が低いなと思うなら、他者や本や芸術などを通して自分の気持ちと向き合う機会にしてほしい。自分で自分に関心を向けると言ってもいい。

子育てでも同じで、褒めるとか成功させるとか、そういうことよりも、子どもの話に耳を傾け、子どもが何に関心を持っているのかに関心を向けて欲しい。

お知らせ

自己肯定感について考え、子どもとの関わりのヒントを得られるようなフォーラムを企画しました。

・子どもにネガティブな言葉が増えてきた

・子どもの自己肯定感を育てるってどうすればいいの?

・自信が育つクラスづくりって?

このような、子どもの自信や自己肯定感に関するギモンに答えるフォーラムが11月23日(土)に京都にて開催されます。

先生や思春期の子どもを子育て中のママさんなど、3名の多様なゲストが来られます。ゲストのお話や実践は、きっとあなたが子どもと関わる上でのヒントになります!

子どもの自信探求フォーラム’19

11月23日(土)13:30〜16:30

場所:ウイングス京都

定員:40名