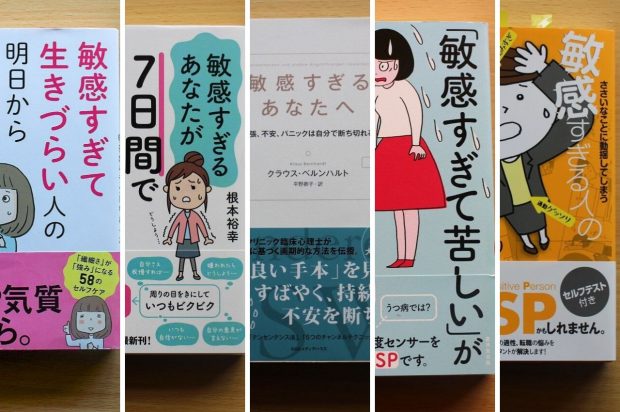

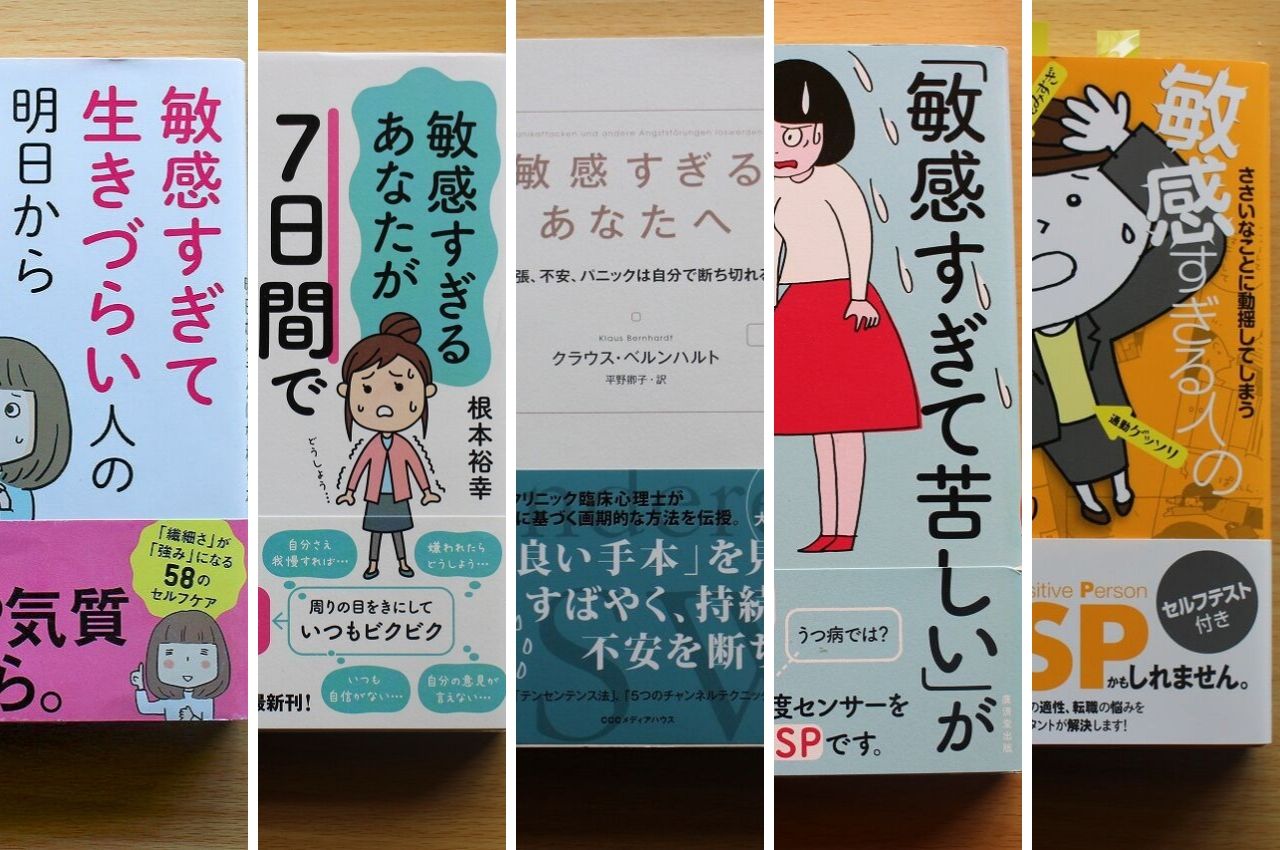

自分の敏感さに気がついたら手にしたい、HSPブックリスト【Part3】

先週より順次投稿しているHSP(Highly Sensitive Person:過度に敏感な特性を持つ人)について書かれたブックリストの3回目です。このブックリストでは、ある共通点をくくって5冊ご紹介します。いったいどんな共通点があるのかは、この記事の最後で解説しましょう。

[HSPブックリストリンク] Part1 / Part2 / Part3 / HSC編

みさきじゅり『ささいなことに動揺してしまう 敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本』秀和システム

「仕事の不安がなくなる本」というタイトルですが、広くHSPについて解説もしてあります。

これはまた違う機会に触れようと思っていますが、HSPには処理の深さ・神経の高ぶりやすさ・強い感情反応・感度の鋭さ、を総称して「DOES」という4つの領域があり、これに沿った働き方や労働環境を提案してくれています。もちろん、このDOES4領域についての解説も豊富です。

そしてHSPの人が自分らしく働くためには「環境・適性・人間関係・ペース」の4つがとても大切だということも指摘されているのですが、僕自身もこれは本当によくわかります。また、職場環境改善のために自分の特性を会社や上司に伝えるとき、意外と重要な「わがままにならない言い方」も必見です。

HSPとADHD、発達障害、パニック障害などの違いについてもかなり細かく説明されており、Part1で取り上げた『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本』が仕事上の繊細さについて触れられているとするならば、この本は仕事をする上で自分を知ることの大切さを教えてくれる本です。

クラウス・ベルンハルト『敏感すぎるあなたへ 緊張、不安、パニックは自分で断ち切れる』(平野卿子訳)CCCメディアハウス

『敏感すぎるあなたへ』というタイトルですが、HSPのような過度に敏感な特性を持っている、という話はほぼ出てきません。もっというと、本文中でHSPどころか「敏感」の2文字もたいして見かけない、異色の一冊です。それ故、正直「HSP本」として取り上げるかかなり悩みましたが、一応ご紹介。

定義されているわけではないので憶測ですが、このタイトルにおける「敏感」とはおそらく「(不安や緊張に対して)敏感」という意味なのだろうと思います。そういう意味で、不安やパニック、緊張を自分でコントロールして和らげる方法を、脳科学にも照らし合わせながら解説されています。

ドイツの臨床心理士である著者がHSPや過度に敏感な特性について知っているかは定かではありません。しかし、不安や緊張に対して繊細になるHSPの人も中にはいるはずです。この本で取り上げられている諸々のテクニックを活用すれば、最悪の結末を考えるより気楽に物事へ臨めるのではないでしょうか。

根本裕幸『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』あさ出版

「他人軸から自分軸へ」これが本書のテーマです。

引用:根本裕幸(2017)『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』あさ出版 P7

「プロローグ」にこうあるとおり、他人との境界線が薄く、ついつい他人の言いなりになってしまうなど、自己肯定感が低くて自分の軸を持つことに苦労しているHSP向けに書かれた本です。

この本では「過去の体験」について大きく取り上げています。それは、学校や友人関係、恋愛に関する体験はもちろんのこと、家族関係についても大きく踏み込んでいます。

たとえば、常に母親の機嫌を取るために生きていなかったか。とくに幼少期における「絶対的存在」である母親に嫌われたくない、機嫌が悪かったら自分がなんとかしなければならない、こうして母親に気をつかうあまり、常に母親を怒らせないような子どもへと成長していくことを指摘しています。

また、支配的な母親の下で育った子どもは「母親がどんな返事を待っているかを察知してしまう」ゆえ、「自分の本意」という体で自分の母親が良い顔をする選択肢を選ぶ癖がついてしまいます。それは「母親が待っている意見」であり「自分の本意」ではない、ということが大きなポイントです。

その結果、母親に限らず他人の顔色をうかがうあまり自分の意見を言うことができない、などといったHSPのために、本書後半では自分の感情を素直に受け入れたり、自分のペースで人間関係を築くなど自分の敏感さをうまく活かせるようにするための練習を1週間かけてできるようになっています。

長沼睦雄『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』永岡書店

Part2でも紹介した、北海道でHSPの臨床医としてクリニックを開く長沼睦雄先生の本。この本では、HSPが遭遇しがちなシチュエーションを58のケースとして分類して、イラストも踏まえて説明されています。

この58のケースの中には、「怒っている人やトラブルを見ると落ち込む」というようなHSPにありがちな困りごとから、「親が憎くてしょうがない」という愛着形成の問題、さらには発達障害との違いや身近な人がHSPだった場合の接し方まで、かなり広い範囲をフォローしてくれています。

HSPは人それぞれ敏感なポイントが違うので、自分が当てはまるケースだけかいつまんで読む、という読み方をすることができます。各ケースには長沼先生からの「セルフケア」の方法も収録されているので、参考になること間違いなしです。

高田明和『「敏感すぎて苦しい」がたちまち解決する本』廣済堂出版

こちらもPart2で紹介した高田明和先生の本。前回紹介した『HSPとうつ 自己肯定感を取り戻す方法』より前に出版された本であり、どちらかといえば人間関係に重きを置いた解説がなされています。

この本で著者は、HSP(この本では「チョー敏感な人」と形容されています)の悩みの多くは「考え方の問題」であると指摘しています。僕も最近HSPの方とよくお話する機会がありますが、みんながそうだから、そうやってるから・・・という固定概念にとらわれて深く悩む方の多さを感じているところです。

HSPの中には他人の感情や気持ちを痛いほど受け取ってしまうがために、他人との境界線があいまいになってしまうという特性を持つ人もいます。その結果仕事を断りきれずに便利な人扱いされて、自分の時間が取れない、他人に振り回されっぱなし、ということにもなりがちです。

そんな人はこの本を手にとって、自分にとってのよりよい人間関係を考えてみるのも一手かもしれません。

まとめ:「敏感すぎる」ブームはいつまで続く?

今回ご紹介した5冊の共通点がお分かりでしょうか。本それぞれの解説はいつものようにバラバラですが、改めてタイトルを列挙すると一目瞭然です。

- 『ささいなことに動揺してしまう 敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本』

- 『敏感すぎるあなたへ 緊張、不安、パニックは自分で断ち切れる』

- 『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』

- 『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』

- 『「敏感すぎて苦しい」がたちまち解決する本』

そう、すべての本のタイトルに「敏感すぎる(て)」の5文字が含まれています。

ちなみにPart1・2で紹介した本の中でも、『敏感すぎる自分が幸福いっぱいに変わる生き方』『敏感すぎて困っている自分の対処法』『「敏感すぎる自分」を好きになれる本』と、「敏感すぎる」がキーワードになっていることがよくわかります。「敏感」の2文字に絞ればもっとたくさんあります。

これはまだまだ「HSP」という言葉に聞き馴染みがないせいかと思われます(『敏感すぎるあなたへ』は例外ですが)。実際、本によってはあえて「HSP」という言葉を使わず、たとえば「繊細さん」「チョー敏感な人」というわかりやすい表現でHSPの人を取り上げてもいます。

HSPという言葉はともかくとして、徐々に「過度に敏感な特性を持つ人」がいるということが広まってきた中で、これからますます「敏感すぎる」という本が多く出版される流れになってくると思います。どこまでこの「敏感すぎる」ブームが大きくなっていくか、注目していきたいところです。

さて、まだまだHSPに関する本はたくさんありますが、次回はHSC(Highly Sensitive Child:過度に敏感な特性をもつ子ども)にテーマを絞ってレビューしていきたいと思います。

過度に敏感な特性をもつ大人がいるということは、裏返せばそうした子どもたちもいるということ。しかも子どもの場合、敏感すぎるゆえの訴えが「わがまま」と誤解されがち。子どもがかんしゃくを起こしてどう接せばいいのか・・・という大人向けに、HSCの気持ちがわかる本がいくつか存在します。

HSPほど多くないのですが、決して軽視できないHSCの子育てについて考えていきましょう。