自分の敏感さに気がついたら手にしたい、HSPブックリスト【Part1】

過度に敏感な特性を持つ「HSP」の人たちの存在が徐々にクローズアップされています。最近では全国各地でHSPの当事者による集まりや広報活動も活発化してきています。

僕もHSPの当事者としてこうした集まりに参加するようになりましたが、毎回「ここならば自分の気持ちを話せる」と安心してHSPで苦しかったこと、辛かったことをとりとめもなくお話される方がいます。そしてそれを暖かく「わかるよー」、と受け入れる方もいて、すごくほっこりした気持ちになります。

そんなHSPに関する本も、近年ではものすごく充実してきました。Amazonで検索してみると「こんなにあったっけ?」と驚くほどHSPに関する本がたくさん出てきます。そこで、数回に分けて、HSP(HSC)について書かれている本のレビューをいくつか書いていこうと思います。

[HSPブックリストリンク] Part1 / Part2 / Part3 / HSC編

おさらい:HSPって?

HSPとは「Highly Sensitive Person」の頭文字を取ったもので、直訳すると「過度に敏感な人」という意味になります。これが表すように非常に繊細で、あらゆる物事に敏感なセンサーを持つ人たちのことで、一説によれば5人に1人はこの特性を持っている、と言われています。

敏感さは人それぞれで、たとえばカフェインに強い反応を見せる人もいれば、音や強い光に耐えられない人もいます。また、「リスク管理」という点で敏感な人はいろいろ考えすぎて逆に動きにくくなったり、他人の感情を察知して必要もなく自分を責めたりしてしまう人もいます。

自分がHSPかどうかは下記に紹介した本で取り上げられたチェックリストなどで手軽に測ることができますし、インターネット上でも試すことができます。

HSPは大人だけではなくもちろん子どもにも存在していて、「Highly Sensitive Child」(HSC)として分類されることもあります。この記事では主にHSP向けに書かれた本をご紹介しています。

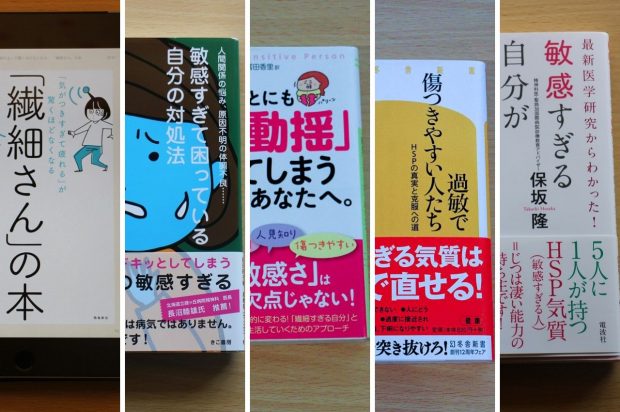

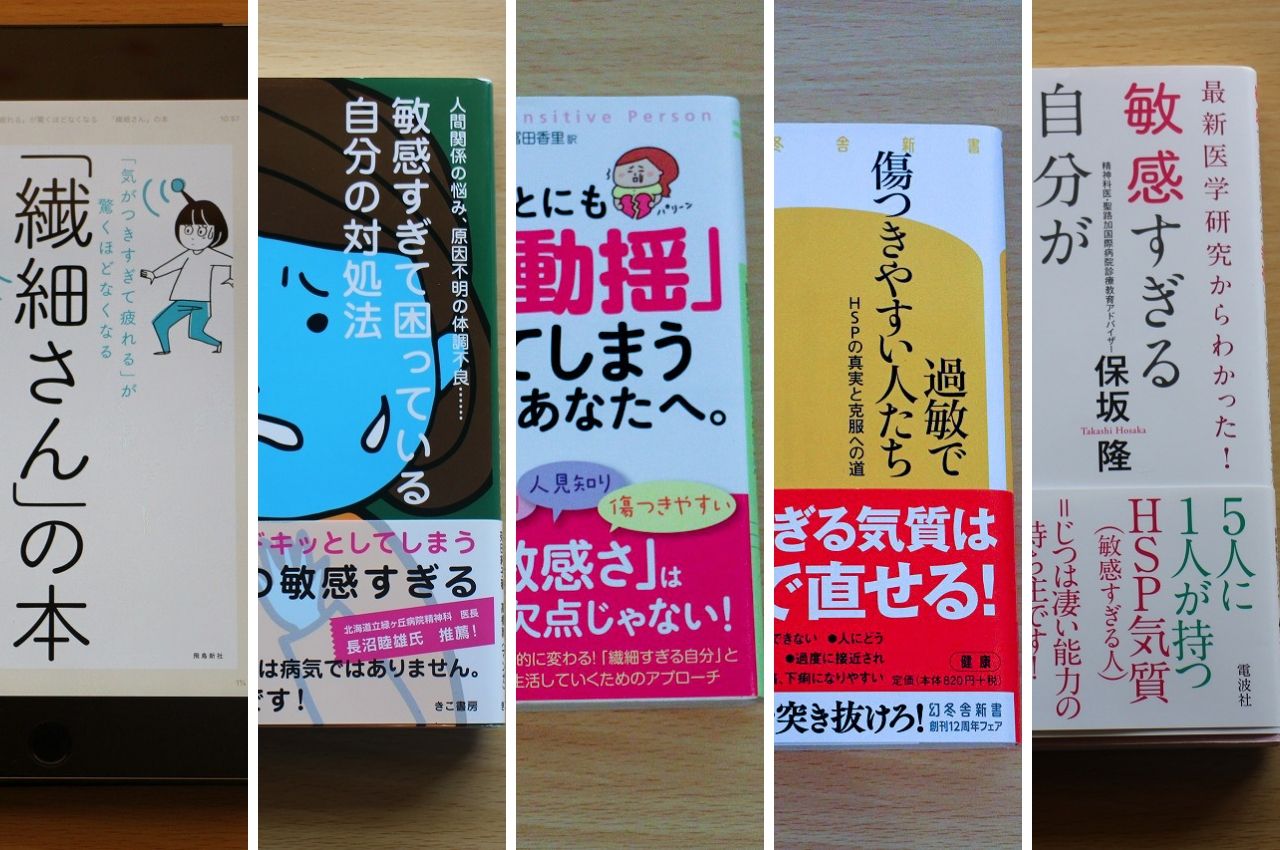

エレイン・N・アーロン『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』(冨田香里訳)SBクリエイティブ

この本、そして著者のアーロン博士を抜きにしてHSPを語ることはできません。冒頭に収録されているHSPのチェックリストをはじめこの本の内容は、その後数多のHSPに関する本やネットでのセルフチェックに引用されるほど、自分の敏感さを測る尺度として大きく広まっています。

僕自身も、この本とチェックリストではじめて自分が極度のHSPであることをハッキリ自覚しました。文字通り、自分にとってHSPの入口となった一冊です。

間違いを指摘することに長けている、年中白黒つけがたいことばかり考えている、お金をたくさんもらってはいけないと罪悪感を持ちやすい、自分の独創的なアイデアが周囲に受け入れられないとき疎外感を感じる、涙や怒り、批判されること、変化に直面することが苦手・・・。

最初にこの本を手にしたとき、「これ自分のことじゃないか!」ということばかりが書いてあって、驚きを通り越してむしろ疑ったほどでした。その衝撃は今も忘れられません。それほど、日常生活から恋愛、果てはスピリチュアルまで、ありとあらゆる「敏感」なことやものについて解説されています。

岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち』幻冬舎新書

この本は、過敏さを科学的側面から掘り下げているのが大きなポイントです。また、著者が「愛着障害」などの専門家であることから、発達障害や愛着障害、心の傷という側面からも章立てて検討しています。それ故、HSPという概念を「まえがき」で真っ向から否定もされています(後述)。

この本では読み手の敏感さを、著者が考案した「過敏性プロファイル」で8つの分野から測ることができます。僕は「馴化抵抗」はチェックする前から絶対に強いだろうなあとは思っていましたが、馴化抵抗と合わせて「心の傷」もやや強い傾向が出て少しびっくりしました。

前述しましたが著者は、HSPやアーロン博士の言う概念を「科学的な精緻さに欠ける」と真っ向から否定しています。しかしそれは、著者がその敏感さを愛着障害など病気になぞらえて説明しようとしているからであり、特性や性格だとするアーロン博士の主張と食い違うのはある意味当然のことです。

また、科学的根拠に欠けるがために「精神医学や臨床心理学を修めた人間は誰もまともに相手にしなかった」と論じられていますが、実際にはHSPを特性として扱って本を出版している日本の精神科医も何人か存在しているため、このあたりは著者の認識不足を指摘せざるを得ません。

そういう意味では、数多ある敏感さに関する本の中ではかなり異色である、と言えます。

武田友紀『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本』飛鳥新社

この本は、「繊細でストレスを感じやすい人が、繊細な感性を大切にしたまま、ラクに生きる方法」を書いた本です。

引用:武田友紀(2018)『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本』飛鳥新社

冒頭でこう書き出されているように、HSPの中でもとりわけ他人の機嫌に左右されたり、細かいところに気が付きやすいという感情面について詳しく掘り下げている本です。仕事や家庭など日常生活において、このあたりをものすごく気にして日々疲れるHSPの方もとても多いと思います。

僕自身も、たとえば人との食事中にお皿やグラスが落ちそうなほど机の端っこに置かれているときにすごく気にしてしまうタイプです。目を盗んでちょっとだけお皿を寄せることなどしょっちゅうあります。そのシチュエーションが一例として取り上げられていて、思わずドキッとしてしまいました。

実際にメーカーで勤務した経験を持つHSPである著者ならではのHSPの働き方、問題への対処法は非常に説得力があります。またHSPカウンセラーとしての一面から得られた事例も充実しています。僕はこの本で、「自分が気づいてもあえて動かない、という選択肢がある」ということを学びました。

保坂隆『敏感すぎる自分が幸福いっぱいに変わる生き方』電波社

『過敏で傷つきやすい人たち』同様精神科のお医者さんによるHSP本ですが、こちらの本はかなり平易に書かれています。

本の帯にもある通り、この本では歴史上の人物の中にも敏感さを活かして活躍した偉人が数多く存在していることを指摘しています。たとえばエジソンは13歳のころに耳が聞こえなくなりましたが、それが逆に騒音をシャットアウトすることになり、数々の発明に集中できたという言葉を残したそうです。

ほか、夏目漱石や松下幸之助など、HSPとはいかないまでも過敏な性格を持つ歴史上の人物のエピソードを読んでいると、なにも敏感すぎる人は最近になって現れたわけではないということ、そしてその敏感さが後世にまで影響を及ぼしていることがとてもよくわかります。

もちろん、働き方や子育て法など、過敏でも日々を生きるヒントも多く書かれています。『過敏で傷つきやすい人たち』で否定されていたアーロン博士の考え方を、この本ではうまく取り入れて説明されており、同じ「精神科医」でも人によって見方考え方が違うことを実感させられる一冊です。

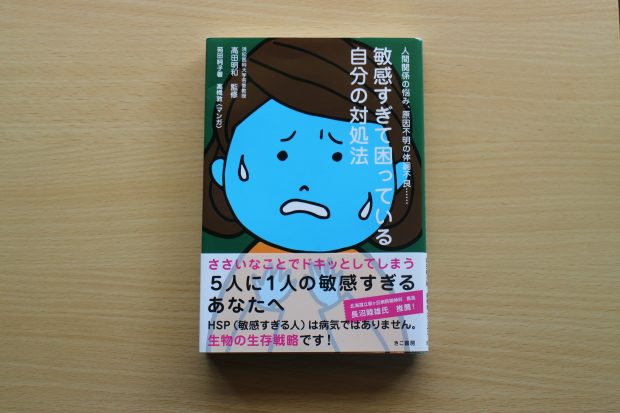

苑田純子『敏感すぎて困っている自分の対処法』きこ書房

自身もHSPである著者の体験談をベースに書かれている本です。この本では、自らに次々起こる原因不明の体調不良はすべて敏感な気質が発端だった、という著者の経験から、かなりスピリチュアルな内容がメインになっています。

なので、「エネルギーヴァンパイア」など見えないパワーという視点からの情報が充実しています。また、「しょっちゅう電化製品を壊してしまう」という著者の経験から電磁波対策の項もあるなど、なかなかほかのHSPの本では触れられていない細かな敏感さについても触れられています。

そのため、実際の行動を促すというよりも、どちらかといえば瞑想や境界線など考え方や意識を変えていくという意味の「対処法」が多く紹介されています。具体的にこういうときどう行動すればいいか、というより、意識や体調面からHSPを考えていきたい人は参考になるかもしれません。

時折4コマ漫画を織り交ぜ、章末にはまとめもあってわかりやすい構成になっているのも本書の特色です。

まとめ:一口に「HSP本」と言っても、その内容は様々

わざと著者がバラバラなものをセレクトしていることもありますが、一口に同じ「HSP」や「敏感すぎる」ということを取り上げた本でも、その内容はまったく違うことがよくわかります。それは、「敏感すぎる」と言えどその人によって聴覚なのか視覚なのか、人によって敏感さが違うことと通じています。

今回は5冊ご紹介しましたが、まだまだ紹介しきれていない著者のHSP本がたくさんありますので、続きはPart2でお届けしたいと思います!