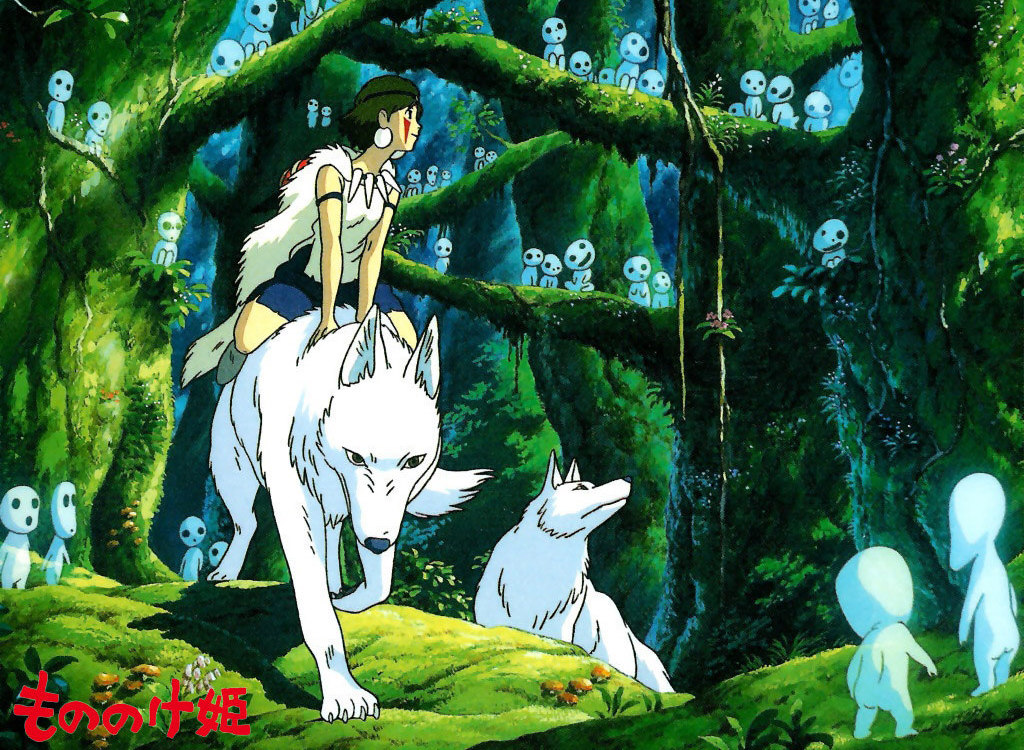

今年の白書の読み応えは、アニメ映画で有名なアレのようだ

こんにちは、スタッフの得津です。

子どもの自信白書の作成は、ほぼほぼ取材を終えてそろそろ編集・デザイン作業に移ろうとしています。

取材を通して、今年の白書もいろんな世代の方にとって読み応えのあるものになると感じています。

その世代を問わない読み応えは、もはやジブリです。

ジブリ映画は、よく「いろんな年代に愛される」と言われます。もののけ姫、ナウシカ、ラピュタ、耳をすませば、どんなジブリ作品も歳を重ねるたびに新しい見方や新しい発見があります。だからこそ、ジブリ映画はいろんな世代に愛されます。

今年の”子どもの自信白書”も同じです。

いろんな年代、背景の方が読んでも十分に読み応えのあるものになるなと今からワクワクしています。

白書と言われると、なんだか難しそうと思われる方もいるでしょうが全然そんなことありません。

まず、どんなご夫婦や保護者さんにも読んで欲しいのが、

「保護者のホンネ座談会」

とくつ:具体的にどういう風に関わり方を気をつけました?

Aさん:先ほど話した人に迷惑をかけないだとか、そういうことをベースに育てようとしていたので、一番衝撃を受けたのが「そのまんまですごく頑張ってる状態なんですよ」って言われたことです。私からみると全然頑張ってるように見えなかったから、子供がこれでがんばってるんだと思った時にそれまでの自分が言ってきたことがすごい悪かったなーって、反省したんですよ。

それまでは、「なんでこの字が書けないの?」とか、「ちゃんと人の話聞いてる?」とか言ってたんで。それですごい反省してそこから関わりを改めるようにしました。

Bさん:それわかります!子供ができることがあると、できることを一緒に伸ばしたくなって、無言のプレッシャーをかけてたなってすごい思います。うちの子がサッカー辞めたかった時も、練習に行ってない期間が三ヶ月ほどあって、三ヶ月後に辞めたいって言い出しました。それまでこっそり練習を休んでて、辞めたいって言い出せないプレッシャーを与えてたんだなっていうのを後から感じましたね。本読んで勉強してて、プレッシャーを与えていないつもりだったけど、行動とかで感じさせてたのかなと。

(原稿より一部抜粋)

僕自身はまだ子どもはいないですが、子供ができたら絶対こういうところでつまづくだろうなと取材から感じます。褒め方や注意の仕方、反抗期になった子供の接し方についてなど、お父さんお母さんのリアルな葛藤が表れた座談会になりました。

不登校の子どもたちとの関わりや、その心の内を知れるのが「自立の郷 ここから」さんと、「高垣先生講演録」です。

「ここから」さんは、不登校の子どもたちの寄宿施設を運営しています。4泊5日を1単位として、子ども達が学校復帰や社会復帰できるまで子どもたちはこの施設を利用します。

おうちの人と離れて生活することで、本当の子どものすがたが表れる

代表の唐子先生はこうおっしゃっていました。長浜の豊かな自然の中で子どもたちは川遊びをしたり、本格的なカフェを開いたり、日常では出来ないさまざまな体験活動を通して自分なりの自立にむけて成長していきます。

40年間、カウンセラーとして不登校の子どもたちと関わり続けた高垣忠一郎先生(立命館大学名誉教授)は不登校の子どもたちが自立していく過程を「産みの苦しみ」だと、先日開催した講演会でお話し下さいました。

高垣先生:40年前に初めて出会ったこの子の不登校は産みの苦しみだと言っていました。それが私の不登校の理解の一番原点です。いろんな意味を持った不登校があります。でも、やっぱり僕は不登校は単なる否定的な出来事ではないと思います。今の自分から脱皮して、新しい自分になろうとすることを苦しみながら模索してるやってるんです。不登校や登校拒否はそのきっかけにしかすぎないんです。

だからわたしたちは、そういう子どもたちが不登校をきっかけにしてこれまでよりも脱皮したより自由な生き方ができるように援助してやらないといけない

(原稿より一部抜粋)

最後に今日、ご紹介するのが京都の探究堂さんです。

探究堂さんは、探究型学習を行う塾です。答えのないテーマに対して、生徒が話し合ったり、街に出てみたりしながら六週間考えて最後には保護者さんに向けて学習の成果を発表します。僕が訪ねたときは「詩人の旅」という子どもたちが詩人になりきって、これだ!という一作を推敲するプロジェクトを終えたばかりの時でした。

毎回の学習テーマをどのように設定するかを伺った時、塾長の山田先生はこう答えてくれました。

一つ言えるのは、そのテーマを設定する時に子供がやりたいことやってるわけじゃないんですね。詩人の旅って言っても、子供が最初から詩を作りたいわけじゃないんですよ。

子供からしたら「ええ!?」って感じですよね。「なんで詩つくるの!?」って。でも結構それが大事と思ってて、やりたいこと突き詰めるのも良いんだけど、一方で大人に限らず社会に出た時にやらないといけないことが急にふってわくこともあるでしょ

。それに対して、やってみよかとかやったら意外に面白かった思う経験が僕が大事だと思ってて、じゃないと本当にやりたいことしかやらなくなってしまうから。それよりもとりあえずまあやってみよかって気持ちの方が大事だなって考えています。

探究堂での学習はテーマ設定や学習の進め方一つ一つに深い意図が込められています。学校の先生や子どもには自分で考える力をつけたいと思っておられる方にとってはぜひ読んでいただきたい記事になっています。

他にも、滋賀県守山市の四つ葉のクローバーさん、京都府亀岡市の福幸塾さんにも取材にいかせていただきました。来週には子どもの本音に迫る座談会を行い記事にする予定です。

気になる子どもの自信白書2016の目次は、

●「自尊感情って何?」

自尊感情をつくる4つの要素と勉強や進路との関係性

●子どもは自信がないのか?アンケート&インタビュー

1、小中高生に聞いた自分への満足度

2、保護者に聞いた、子育てで大切にしてること

3、「そんなこと考えてたの!?」親と子それぞれの本音にせまる座談会

●福井斉 先生(梅花女子大学)インタビュー

「自信をなくさないための周りの目とのつき合い方(仮)」

●高垣忠一郎 先生(立命館大学)講演録

「思春期の子どもをまるごと認める関わり方」

●発見!自信を育む独自の取り組み

(探究堂さん、四つ葉のクローバーさん、福幸塾さん、自立の郷ここからさん)

●20人の大人に聞いた!「私が思う子どもとの関わりかた」

●なくした自信を取り戻せ!D.Live活動紹介

以上の予定です。

白書の進捗について今後もブログで発信していきます!

ご期待ください!