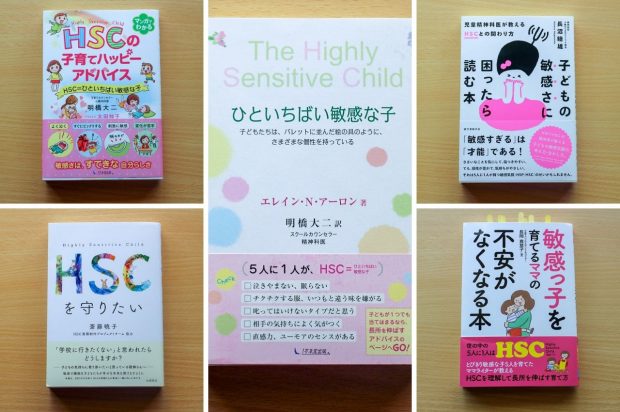

子どもが「ひといちばい敏感」だと気付いたときに手にしたい、HSCブックリスト

3回に分けてご紹介している「HSPブックリスト」。今回は「HSC」に特化して5冊取り上げます。

HSCとは、Highly Sensitive Childの略称で、人一倍繊細で敏感な特性を持つ子どもたちのことを指します。僕自身もこのHSCに大きく当てはまる子ども時代を過ごしてきましたが、とにかくHSCの子どもはその敏感さを、周囲に大きく誤解される傾向があります。

たとえば、HSCの子どもは非HSCの子どもがルールを逸脱したり決まりごとを破るのが許せず、その正義感から猛烈に怒ったりすることがあります。これはHSCの子どもが、言われた決まりごとやルールを気をつけすぎるほど気をつける証です。

僕も子どものころは決まりごとを守らない子によくかんしゃくを起こしていましたし、なんなら先生同士で言ってることが違って叱られたときはめちゃくちゃ猛烈に抗議したこともあります(この話はまた、いつか)。しかしこうした僕の行動の本意は正直、誰もわかってくれませんでした。

もちろん僕が小学生だった20年くらい前は「HSC」なんて定義が知られる以前ですし、あのころの僕が「敏感すぎる」という5文字ですべて説明できることに気付いたのもほんの2,3年くらい前の話です。思い返せば僕が子どものころに叱られたことの多くはこの敏感さ故の行動だったような気がします。

HSCの子どもは5人に1人いるとされています。つまり35人のクラスがあれば、7人に1人敏感な特性を持っている計算になります。これはかなり多いと思います。だからこそ、いま教員や保護者をはじめとした、すべての「子どもと関わる大人」に、このHSCを知る義務があると思っています。

いまから紹介するHSCに関する本5冊は、我が子が敏感すぎて悩んでいる保護者の方はもちろんのこと、担任を受け持っている子どもが敏感な学校の先生、そしてあらゆる子どもと関わる教育関係者にも手を取っていただきたいです。

[HSPブックリストリンク] Part1 / Part2 / Part3 / HSC編

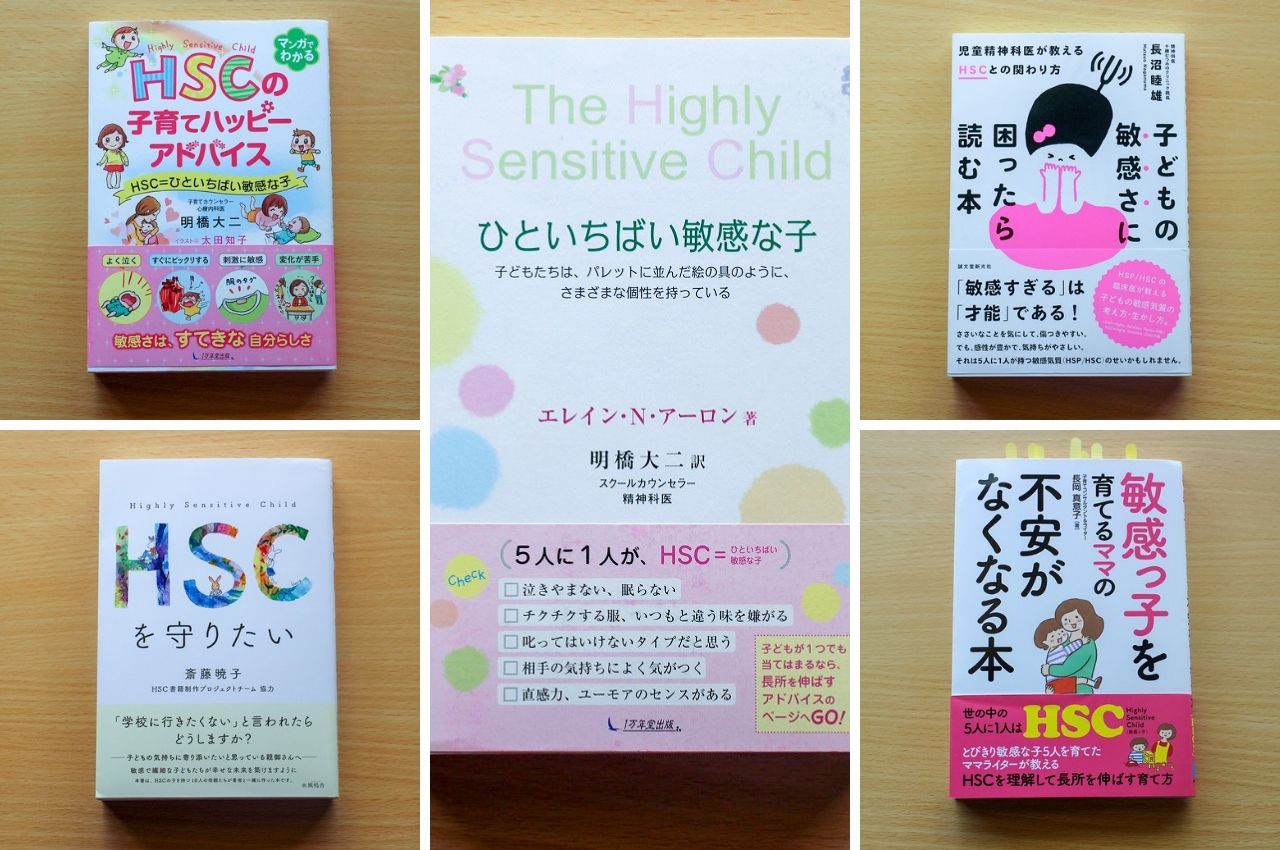

エレイン・N・アーロン『ひといちばい敏感な子』(明橋大二訳)1万年堂出版

『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』で「人一倍敏感な特性を持つ人」(HSP)の存在を指摘したエレイン・N・アーロン博士が2002年に上梓した『The Highly Sensitive Child』によって、「人一倍敏感な子ども」(HSC)の存在も明らかになりました。

が、『The Highly Sensitive Child』が明橋大二先生の手によって邦訳されたのは、それから13年もあとの2015年のこと。つまりごく最近のことなのです。『ひといちばい敏感な子』というタイトルとして出版されたこの本は、まぎれもなく日本におけるHSCの草分け的存在と言える一冊です。

400ページ以上の分厚い中に、幼少期から小学校、中学校、高校・・・と進学していくHSCの子どもたちへの関わり方、対応の方法がこれでもかと事細かく記されています。

「こんないろんな状況に対応できるわけがない!」とする書評もありますが、それほどいろんな状況下における対処法が解説されている証拠です。ひょっとすると、非HSCの子どもたちへの関わり方としても非常に役立つかもしれません。一家に一冊置いておいて損はないと思います。

明橋大二『HSCの子育てハッピーアドバイス』1万年堂出版

『ひといちばい敏感な子』を邦訳した心療内科医の明橋大二先生による書です。この本ではより日本の学校現場や生活環境に近い目線でHSCの子どもたちの特徴、行動について解説されています。また文章だけでなく4コマ漫画やイラストでもHSCの子どもたちの様子を表現しています。

この本を読んでいくと、いかにHSCの子どもたちが学校という場所にしんどさを感じているのかがとてもよくわかると思います。後半には学校の先生向けに書かれている章もあるので、子どもを持つ保護者の方のみならず学校の先生にもオススメしたい本です。

僕はこの本を読んで、自分の子どものころを言い当てられている気がしました。この本で取り上げられている「ルール破りが許せなくてかんしゃくを起こす」「1言われると10受け止めてしまう」「ほんの少し叱られただけで全否定されたように感じる」といった一例は、まさしく自分の小学生のころそのものです。

読み終えて本を閉じたとき「この本が小学校のときにあれば・・・」とふつふつと感じた一冊でした。

長沼睦雄『子どもの敏感さに困ったら読む本: 児童精神科医が教えるHSCとの関わり方』誠文堂新光社

HSPブックリストでたびたび取り上げている北海道の精神科医・長沼睦雄先生の本です。

精神科医らしく、HSCと心の状態についても詳しく解説されているのがこの本の特徴です。トラウマや解離などと言った状態と「敏感すぎる特質」がどう関わっているのか。とくに思春期で多感な時期のHSCの子どもと関わる人たちは必読とも言える節になっています。

僕自身も最初に入った高校がHSCにとって苛酷すぎる場所で、教師の圧力に根負けして2ヶ月で辞めているのですが、そのせいかそこの高校に入るまでの流れ、たとえば受験科目や受験勉強をした記憶がいっさいありません。もちろん籍を置いたまま不登校だった時期も記憶がすごく曖昧だったりします。

大人になって不登校の講演などをするようになってよくこのあたりの話を聞かれることがあるのですが、うまく話せないし「ちょっと覚えてないですねえ・・・」とはぐらかすこともしばしばあります。でも、もしかしたらそれは「解離」だったのかもしれない、とこの本を読んで感じました。

もちろん、「困ったときの子育てアドバイス」も充実。学校の先生や保護者とはまた一線を画したHSCの関わりは非常に参考になります。

斎藤暁子『HSCを守りたい』風鳴舎

おそらく日本で初めて「HSCと不登校」に特化した1冊だと思います。著者の斎藤さんはHSCのお子さんをホームスクーリングで育てる傍ら、HSCの親子向けにオンラインサロンも運営され、さらに「不登校新聞」での連載も担当しておられます。

HSCの概要、HSCの学校におけるしんどさの解説はもちろん、明橋大二先生や「不登校新聞」の石井志昂編集長も参加した座談会は必読です。また後半にはホームスクーリングなど「学校に行かない選択」をした場合の支援の受け方、コミュニティ、さらには親の働き方にまで言及した章もあります。

本のタイトルにこそ「不登校」の3文字は含まれていませんが、この本はHSCはもちろんのこと、不登校に悩む保護者の方にも自信を持ってオススメしたい1冊です。この本をきっかけに「もしかしてこの子の不登校の原因はHSCによるものなのかも?」と気づく方もきっといらっしゃると思います。

ちなみにこの本はクラウドファンディングで資金を集めて制作されており、もっとはやく知っていれば確実に出資したのに!と思わず後悔してしまいました(なんと135万円も集まっています!)。また書籍制作プロジェクトチームの協力もあり、この本がいかに必要とされてきたのかがよくわかります。

長岡真意子『敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本』秀和システム

お子さん5人全員がそれぞれ人一倍敏感な特性を持ち合わせているというお母さんによる1冊。この本ではHSCの家庭における過ごし方や日常生活をメインに扱っています。

子ども5人とも敏感さの度合いがそれぞれ違うからこその視点や情報が充実しており、敏感な子どもがのびのび育つポイントを9つに絞って紹介するなど非常にわかりやすい「HSC」の子育て本になっています。個人的には「HSC」と判別する必要がある理由の説明がものすごくしっくりと来ました。

「敏感っ子を育てるママの」というタイトルが示すように、この本のターゲットはHSCの子どもを持つお母さんです。なので、4章ではそんなお母さんへの「セルフケア」と題して、考え方などを通して自らを大切にする方法についても詳しく解説されています。なかなかほかのHSC本にはない視点だと思います。

まとめ:実践できなくても、「知っている」だけでいい

書評でも触れましたが、おそらく世界初のHSC本である『The Highly Sensitive Child』が出版されたのが2002年。そしてこの本が邦訳されたのが2015年のことです。つまり日本においてHSCが注目され始めて日が浅く、そのためHSCに関する本というのもまだまだ少ないのが実情です。

折しも夏休みももう終わり、地域によっては昨日から学校が再開したところも多いと思います。夏休み明けというのは不登校の子どもが多くなる時期でもあり、かつ「18歳以下の自殺者数」が一番増える時期でもあります。この敏感さ故に学校に行きたくない、毎日生きづらい子どもたちも多いはずです。

前述しましたが、僕自身も子どものころからとても敏感でした。でもそれをたいして受け入れられないまま大人になった気がします。HSCの子どもたちは5人に1人と言われています。もしかしたら、僕のように自分の生きづらさが敏感が原因だと気づけない子も未だにごまんといるでしょう。

だからこそ、こうして「HSC」という概念が明るみになった今こそ、教員や保護者にかかわらず子どもと関わる人全員がこの「HSC」について知っておくべきだと思っています。タイミングよく今週木曜のNHKEテレ「バリバラ」でもHSCが取り上げられます。理解を深めるチャンスが多くなってきました。

最後に紹介した『敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本』には、

実践できなくても、「知っている」だけでいい

引用:長岡真意子(2019)『敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本』秀和システム P183

という見出しがあります。そこには、たとえHSCの子どもたちに対する適切な対応を実践できなくても、どう関わればいいのか知っているだけでも良い、ということが書かれています。まさにその通りだと思います。HSCの存在を「知っている」のと「知らない」では大違いです。

今回ご紹介したHSCに関する本5冊は、その中でもたとえば「心の状態」「不登校」「家庭生活」など、それぞれに強みを持っている5冊です。まずは、自分の興味のある分野から手に取るのも良いでしょう。この機会に、ぜひ「過度に敏感な特性を持つ子どもたち」の存在に気づいてほしい、と思います。