「フリースクール」という場所を、不登校支援でもっともっと活かすために。―7/21(日)不登校のおはなし会in滋賀 経験者と考えるフリースクールでの学び

こんなデータがあります。

これは文部科学省が毎年公表している「児童生徒の問題行動等生活指導上の諸問題に関する調査」というデータより、「不登校の小中学生が相談・指導等を受けた学校内外の機関」の数値をグラフ化したものです。

現在、不登校支援は圧倒的に「養護教諭」「スクールカウンセラー、相談員等」と言った学校内の機関に頼っている現状が浮き彫りとなっています。学校外に目を向けても、一番多いのは市町村が運営している教育支援センターです。

一方で、いわゆる「フリースクール」が含まれる「民間団体、民間施設」を利用している割合は、平成29年度のデータではわずか2.2%にしかすぎません。実は毎年この調査データが公表されると、いの一番にびっくりするのがこの数値なのです。

なぜなら、僕はその「2.2%」程度にしか過ぎない、フリースクールの利用者だったからです。もっと言えば、僕が利用していた10年以上も前から、不登校の児童生徒がフリースクールなど「民間団体、民間施設」を利用している割合はたいして変わっていません。

僕はこの数字をどう受け止めればいいのだろう、としょっちゅう考えます。

僕が不登校になったのは2003年。そこから「学校に行っていない」ほとんどの時期をフリースクールで過ごしました。そして大人になり、いくつかのフリースクールや、不登校の子どもが昼間通える居場所に参画もしてきました。関西各地のフリースクールのネットワークにもお邪魔するようになりました。

気づけば人生のほぼ半分を「フリースクール」という言葉とともに歩んでいます。

フリースクールは僕が当事者だった時代に比べれば確かに増えています。そして、そこに通う子どもたちも増えています。にもかかわらず、毎年出される「不登校の児童生徒が民間団体、民間施設を利用している割合」は、ごくごく僅かな数値で変わっていません。

フリースクールに在籍していたころ、2ヶ月に1人は新しい生徒が増えていましたし、いま運営している弊団体のフリースクール「昼TRY部」にも、定期的に入会希望の問い合わせが送られてきます。しかしそんな生徒も、「全国の不登校の児童生徒」という枠組みで見れば、まだまだ少数派なのです。僕もそうです。

もちろん、考えられる背景は数多あります。住んでいる地域やその近くにフリースクールがないこと、単純に「フリースクール」という場所を知らないこと。そして費用面の問題や、そもそもフリースクールという場所に信頼を置けないケース。あらゆる積み重ねが「2.2%」という数字に表れていると思います。

文部科学省は、不登校の生徒対応について「学校に戻すことがゴールではない」という方針を打ち出し始めています。そういう意味でも、今後フリースクールなど「学校外の居場所」というものが大きく注目を浴びる時代がやってきます。

散々示してきた「2.2%」という不登校支援における民間団体・民間施設の利用率も、今後上がってくるはずです。というか、僕はこの率が上がってこないと、正直不登校支援が描く未来はお先真っ暗だとさえ感じています。

だからこそ、前述した「フリースクールという場所を知らない」「フリースクールという場所に信頼を置けない」という層をいかに減らしていくのか、ということが、不登校の子どもたちを支援するにあたってとても重要なことになってくるのです。

いまはSNSを使ってなんでも発信することのできる時代です。僕が仲良くさせてもらっている関西各地のフリースクールも、定期的にFacebookやTwitterなどで活動の様子を発信されています。昔に比べれば、特色あるフリースクールの各活動がより見えやすくなっているのは確かです。

しかしそこに信頼を置けるかどうかというのはまた別の話でもあります。

実際、「あのフリースクールはちょっと・・・」という声を、まったく聞かないわけではありません。それはたしかに実際にそのフリースクールを自らの目で確かめたわけではないのですが、こうした変な噂がはびこっているのもまた事実なのです。

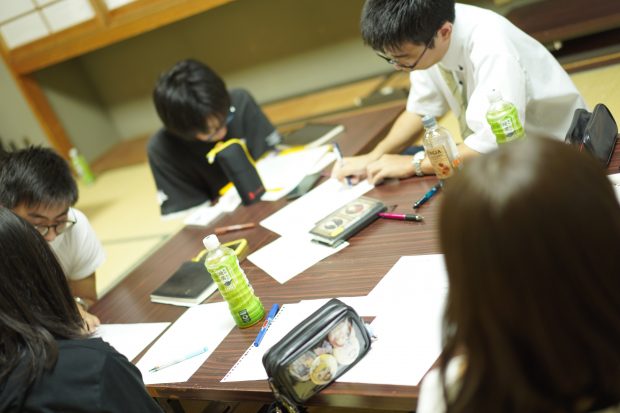

毎回ご好評いただく弊団体の「不登校のおはなし会」の次回は、そんなフリースクールにスポットを当ててみたいと思います。

いったい、フリースクールってどんな場所なのか。どういう活動で日々を過ごしているのか。

いくら情報を発信していても、なかなか本当の中身見えにくいフリースクールの実情や実態について、フリースクールに通った経験もある私・山本がお話させていただきます。

フリースクールという場について新たな発見があったり、改めて存在意義を見直す場にしていければ、と考えております。残席にまだまだ余裕がございますので、ぜひご参加ください!

■ これまでの参加者の感想

「子どもに”やらない”選択肢や、毎日の小さなミッションを与えること、昼間の外出をゆるすことを知れてよかったです。」 (N・Kさん)

「参加されたみなさんがとても明るかった事といろんな方の意見が聞けたことがよかったです。」(M・Iさん)

「参加者同士でいっぱい話せて楽しかったです!”やらなくていい”選択肢をつくりたいと思います」(A・Oさん)

「体験談など、どうしたらいいかわからなかった話が聞けたので、来てよかったです。また、同じ立場の方と交流できてよかったです。」(R・Nさん)

■ こんなかたにオススメ

・子どもにいま必要なことは何なのか探している

・カウンセラーに「今は休ませましょう」と言われたけど、何かしてあげた方がいい気がしている

・ネットで調べた不登校の体験談はアテにならなかった

・不登校に関する悩みを相談できる相手をさがしている

・何とか勉強だけはして欲しいと思っているので、そのキッカケを見つけたい。

・フリースクールをHPで調べはしたけど、体験や見学の前に実体験も知っておきたい。

■ イベント詳細

◎日時

7月21日(日) 14:00~16:30 (受付13:30〜)

◎参加費

1000円

◎プログラム

・自己紹介

・スタッフ山本による話題提供

勉強はどうしてた?/スタッフはこんな人/学校と具体的に違うこと/不登校のきっかけやHSPについて

・質問タイム

・参加者みんなで話す時間

・ふり返りやアンケートなど

◆ 話題提供 山本 駿

東海学院大学卒。

子どものときから過度に敏感な特性を持ち、また学校での人間関係に悩み、環境を変えるために中学受験に挑むも失敗。その結果中学入学と同時に不登校の道を選択し3年間を過ごす。その後、単位制高校に進学するも教師の圧力に耐え切れずに入学2週間で再び不登校となり、通信制高校への転入を余儀なくされる。

D.Liveでは主にTRY部や毎週火曜日の不登校ブログを中心に担当。またD.Liveでの活動と並行して通信制高校の教員(社会科)としても勤務している。

日々幅広い年代の子どもたちと関わる中で不登校当事者を含めた小中高生の居場所や相談場所が足りていない現状を痛感し、自身の不登校体験談はもちろんのことTRY部に通う不登校の生徒のストーリーも踏まえて、ひとりでも多くの不登校当事者に向けて悩みを解決するヒントを届けている。

◎定員

15名程度

◎会場

草津市立まちづくりセンター

JR琵琶湖線「草津駅」下車徒歩5分

駐車場もありますが、数が少ないので埋まっているかもしれません。

◎お申し込み

件名を「7/21 不登校のおはなし会参加」とし、

本文に、お名前・ご住所・ご所属・ご連絡先を明記のうえ、info@dlive.jp にメールをお送りください。

※こちらからのお返事が届かないケースが増えております。迷惑メール対策をされている方は特に、info@dlive.jpのメールが届くよう設定をお願いいたします。

主催

NPO法人D.Live

お問い合わせ先

info@dlive.jp

-620x349.png)