『思いやりとマナーを守って、楽しもうぜ大阪ーーー!!!』

爆音で流れる四つ打ちのリズム。それぞれのアーティストが工夫を凝らしたパフォーマンス。ちょっと笑える合間のMC。

いま流行りの音楽バンドたちが演奏する音楽を心ゆくまで楽しむことができる。それが音楽フェス。

こんにちは。

音楽フェス大好き、D.Liveスタッフの得津です。

今年も音楽フェスの季節が始まりました。こういう音楽フェスは夏が本番ですが、近年はこの時期からも「春フェス」が行われるようになりました。

ぼくは4年ほど前から音楽フェスにハマるようになりました。マキシマムザホルモンや、キュウソネコカミ。夜の本気ダンスに The Oral Cigarettes など、お目当てのバンドたちをタイムテーブルに合わせて一日中追いかけては、歌って踊って、喉をからす。

1日が終わる頃には、疲れも忘れて「今日はあの曲やってくれて嬉しいなぁ。また来年も来たいなぁ。」という気持ちでフェスの余韻にひたっています。

そんな音楽フェスが好きなぼくですが、一番初めに音楽フェスに行ったときは知らないバンドの方が多かったし、何をどう楽しめばいいのかも分かりませんでした。そんな音楽フェス初参加のときに、今でも忘れられない光景がありました。

バンドの演奏が進むにつれて会場のテンションがあがってくると、「サークルモッシュ」という現象がお客サイドから起こるようになります。サークルモッシュは写真のような感じです。

(画像はツイッターより)

円になるんです。みんなで。

初フェスのとき、ぼくはどうしてサークルモッシュが起こるのかよく分かっていませんでした。お目当てのバンドが演奏してるんだったら前向けよと。バンドの方を見ようよと。さらに不思議なことに、このサークルモッシュは演奏がサビになったら一気にみんなが円の中央によるんです。その勢いたるや本当にすさまじいです。もうみんな揉みくちゃ。幼稚園のお遊戯だってもっと上手にやるぞ、と思うくらい音楽に合わせてみんながもみくちゃになって楽しんでいます。

「うわぁ、激しいなぁ。絶対入られへんわー。」

そう思いながらも演奏を楽しみ終わった後、サークルモッシュが起こったあたりに視線をやると驚くべき光景がありました。なんと、サークルモッシュを楽しんでいた人たちが仲良くなって写真撮りあったりしているんです。

「いやいや、君たち初対面だよね!知らない人同士だったのに、写真撮ったりハイタッチしたり、もう前から知り合いでした感でてるんやん!」

思わずツッコミそうになったのを、それこそ初対面ですからグッとこらえて次のバンドのステージへ移動したのですが、いまでもあの光景は忘れられません。忘れられないどころか、音楽フェスに行くたびにサークルモッシュ後の新たな友人関係が生まれるのを見るのて、だんだん自分もそれが普通なんじゃないかと思うようになりました。

ぼくは地域で子どもを育てる仕事をしているので、この現象の教育的な意義は何だろうとついつい考えてしまいます。今日は、音楽フェスで新しい関係が生まれる過程に、リアル社会で子どもが生き抜くため必要な力を見いだすことが出来たので、そのお話をします。

音楽フェスを通して、知らない人が友だちになる。これは、あるコミュニケーション能力が発揮されたことになります。その能力とは「誰とでも友だちになれる力」です。

この、誰とでも友達になれる力がリアル社会にどう役立つかについて、立教大学の中原淳先生が大学生が社会で必要な力をつけるための授業について書かれたブログを引用しつつご説明いたします。

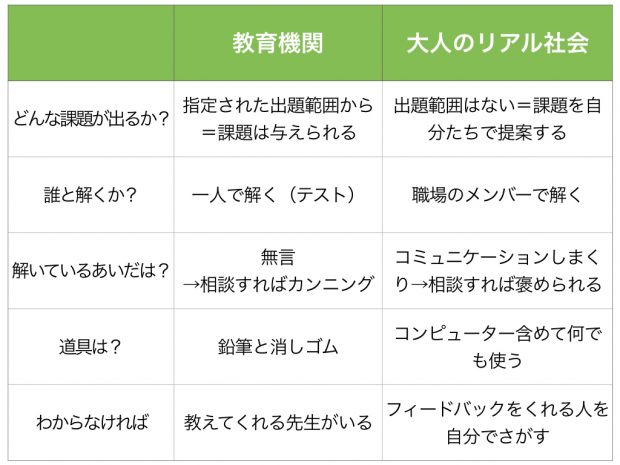

教育機関から社会人に、ひとが、役割移行(トランジション)を果たしていくとき、そのプロセスを、やや戯画的に極端に描き出しますと、下記のような「大きな変化」が存在することがわかります。すなわち、「問題解決のルール」「問題解決の際に発揮されるかしこさの定義」が変わってしまうのです。いつのまにか、静かに・・・。

もちろん、昨今では、高校・大学などで、様々なPBLやアクティブラーニングが実施されているので、下記は、現在の教育機関の現状をぴったり反映するものではございません。「かつての教育機関」と申し上げてもよいのかな、と思います。

下記のように、教育機関と仕事領域の間には、問題解決のルールに「大きなギャップ」が存在するのです。

問題解決で与えられる課題は 「与えられるもの」から「自ら設定するもの」へ

誰と問題をとくか、という問いには 「ひとりでとく」から「みんなでとく」へ

課題を解いているあいだは 「無言」から「相談しまくり」へ

課題をとくあいだに道具の利用は 「鉛筆とケシゴムしかダメ」から「コンピュータふくめて使いまくりへ」

このように、教育機関から社会人へのトランジションプロセスでは、「問題解決のルール」が変わってくるのです。そして、そこで発揮されることが「かしこさ」にも変化が生まれます。

要するに、知らず知らずのうちに、「かしこさ」の定義が変わり、「与えられた課題を、ひとりで、無言で、素手で、しこしこ解くこと」から「課題を自ら設定し、みなで目標を決めて、コミュニケーションを取りながら、前に進むこと」に変わってしまうのです。

(文章はNAKAHARA.Lab より引用。図は記事を元に作成)

中原先生が述べたように、今のリアル社会で大人がする仕事は、学校のテストのように一人でする仕事からみんなで相談しながら行う仕事にシフトしつつあります。フリーランスや個人事業主だっていますが、どなたも完全に一人だけで仕事を進めているわけではありません、仕事のクライアントや業務の委託先など誰かと関わりながら仕事をしています。

誰かと関わらないと仕事にならない時代で、誰とでも仲良くなれる人は貴重な存在です。部署内の意思統一をしたり、取引先と条件をすり合わせたり、そもそも外から仕事を取って来たりするにはコミュニケーションが欠かせません。誰とでも仲良くなれる人は、このコミュニケーションがうまい。相手の懐に入ったり、親密感を感じさせるのが非常にうまい。

ぼくはこのリアル社会で生きていく「かしこさ」のうち、誰とでも仲良くなれるコミュニケーション能力の高さを音楽フェスですぐ仲良くなれる人たちに見いだすのです。最初は敬遠するタイプの人だと感じていましたが、今は自分には出来ないことができる人たちだと尊敬します。きっとコミュニケーション能力が求めらえる仕事に就いてるんだろうし、もしそうじゃなくて自分の良さを活かせていない仕事についているなら上司の人に配置換えしてくれとお願いしたいくらいには、すぐ人と仲良くなれる人を好きになりました。

子どもにコミュニケーション能力をつけてほしいと思っているけど、コミュニケーション能力を育てられる場所なんか無いし、とりあえず勉強させている人は一度音楽フェスに行ってみてください。なんならお子さんと行ってほしい。そして、誰とでも仲良くなれる人たちのコミュニケーションやふるまい、表情を見てほしいです。

とはいえ、子どもは音楽フェスにいくようなタイプじゃないし、バンドとかも好きじゃないというお家もあるはずです。でしたら、一度ぼくがおこなっている教室「TRY部」に見学に来てください。

TRY部でも音楽フェスと同じようにサークルを作ります。

はら、見てください。

音楽フェスと違うのは机があったり、人数が少なかったりするくらいです。

TRY部は、まさに中原先生が説くリアル社会で生きる「かしこさ」を身につける教室です。自分たちで生活の課題を設定し、自分たちで課題の解決方法を話し合って実行します。

中原先生の言葉を借りるなら、「課題を自ら設定し、みなで目標を決めて、コミュニケーションを取りながら、前に進むこと」を毎週くりかえしているのです。

学校で身につけようとしている力と、社会で求められる力のギャップを感じている人こそ音楽フェスに参加してみたり、教室に見学にきてくれたりすると親として、あるいは教育する者として子どもにどんな環境を与えればいいか考えるキッカケになります。