「市長っ! なんとか最後のムービーまで見て帰ってくれませんか?」

僕は、草津市のボスに向かって直談判をしていた。

この日は、子どもたちが作った新聞を発表する日。

市長は、講評するために来てくれていた。

しかし、次の予定もあるため、1時間ほどで帰ってしまうという。

「なんとか! 少しの時間だけでいいので、残ってもらえないでしょうか?」

どうしても、市長に見てもらいたかった。

子どもたちがどんな経験をしたのか。

どんな成長をしたのか。

この事業がどれだけ有意義なのか。

ちゃんと伝えたかった。

保護者や参加した子どもたちと一緒に、このムービーを見てもらうことがなにより大切だと僕は思っていた。

言葉ではなく、空気で感じて欲しかった。

19人の誇らしい子どもたちの背中を、市長には、しっかり見て欲しかったのだ。

2016年11月12日。

草津市の友好交流都市である福島県伊達市へ親善大使を連れて訪れた。

そのとき、伊達市の担当者さんと「夏には、お互いの子どもたちが交流できるといいですよね」などと話していた。

まさか、ほんとに実現するとは思ってもいなかった……。

2017年7月31日。

草津市の小学生 13人を連れて、僕は伊達市へ向かった。

楽しみもあったが、心には不安が渦巻いていた。

このプロジェクトは、草津市と伊達市の小学生が参加して、お互いのまちへ行って交流をする事業。

まずは、3日間は伊達市。次の3日間は草津市。

そして、最終日の7日目に成果発表会をおこなう。

せっかくの体験活動。

ただ、参加するだけではモッタイナイので、新聞作りをして、最後の日に発表することにした。

タイトなスケジュール。

新幹線など、移動も多い。

高学年とはいえ、小学生。

新聞をつくる時間は、ほとんどない。

「ほんとうに新聞を完成させられるのだろうか?」

僕は、不安に頭をもたげながら、子どもたちを駅で迎えた。

車内では、人狼ゲームでスグに仲良くなった男子と比べ、人見知りでなかなか馴染めない女子が何人かいた。

こちらから話しかけ、少しずつ心を開いてもらう。

僕の役割は、新聞づくりの企画・運営と子どもたちの引率。

そう、さながら学校の先生のような存在。

ケガをしないように。

子どもたちが楽しく参加できるように。

目を配り、声をかける。

5時間ほどの移動を終え、やっとついた伊達市。

そこで、草津市と伊達市の小学生がご対面。

初対面ということに加えて、お互いに違うイントネーション。

車内で打ち解けた草津市の子どもたちとは違い、伊達市の子どもたちは直接会場に集合しており、とてもかたかった。

1時間ほど、じっくりアイスブレイク。

楽しめるアクティビティを取り入れ、少しずつ笑顔も出るようになっていった。

ぎこちなかった子どもたちも、夕食の頃には仲良くなっており、草津も伊達も関係なく、一緒に遊んでいた。

なかなか輪に馴染めない子。

よそよそしいグループには、行って声をかける。

率先して、道化を演じる。

飲んでいたお茶を吹き出すほど、子どもたちを笑わせた。

1日目が終わる頃には、早くも僕は声が枯れそうになっていたけれど、なんとかみんなが仲良くなってくれた。

体験活動が本格化し、取材活動も始まった。

満足に取材の練習もできず、メモの取り方もほとんど教えられなかった。

「できるだろうか……」

僕の不安をよそに、子どもたちはグループで質問事項をどんどん考える。

出発前で、時間もないにも関わらず、子どもたちは真剣に話しあっている。

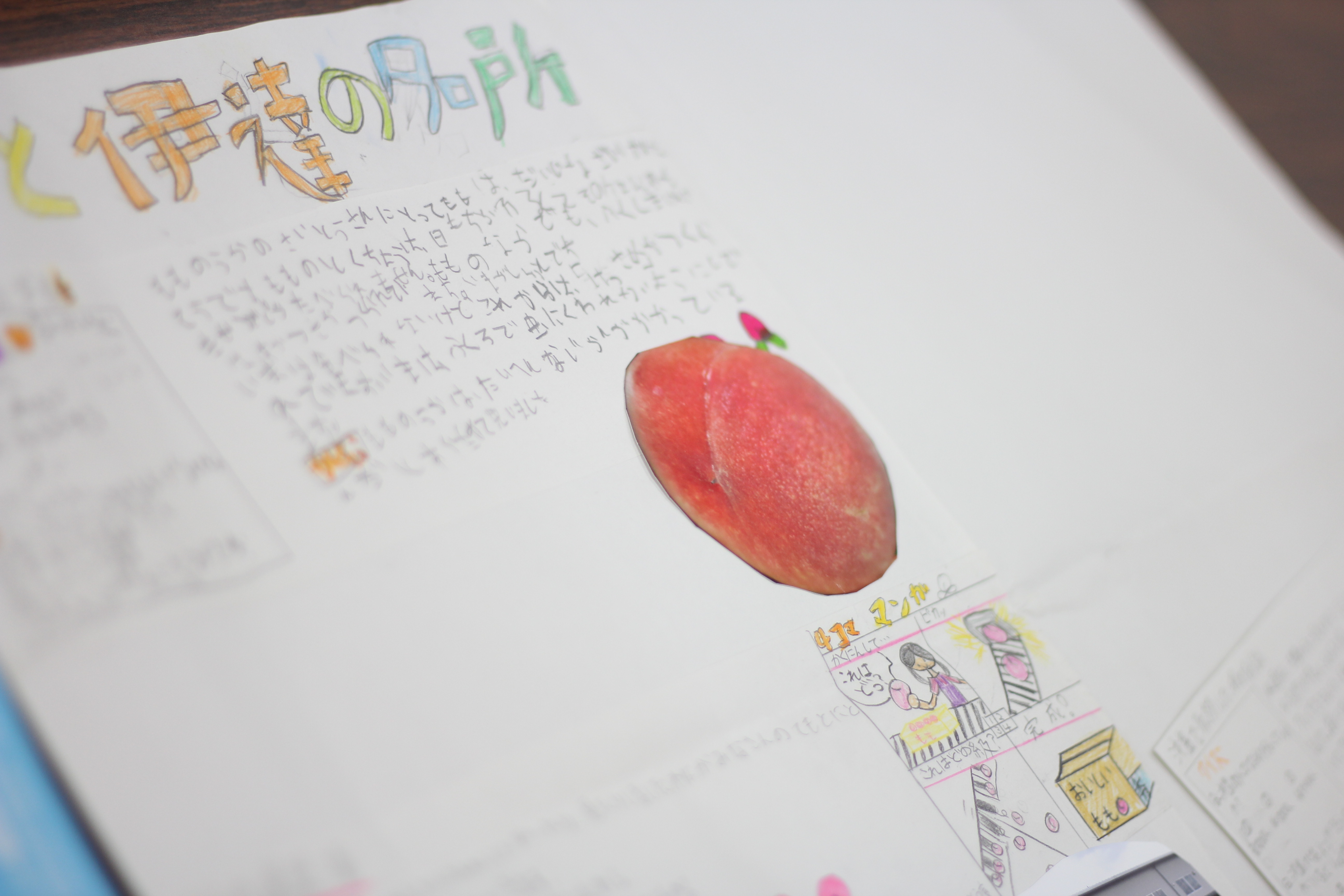

「桃農家さんへの質問考えたで〜」

子どもが声をかけてくる。

「あなたにとって、“桃農家とはなんでしょうか?”って質問にするわっ!」

「おもろいやんっ!!」

僕は、絶賛して、「いいよ、いいよー」とたきつける。

学校でおこなう新聞作りではない。

斬新な質問もウェルカムだ。

子どもたちが「おもしろい」「読んで欲しい」と思うものを作らないと意味がない。

楽しんで作らないと、おもしろいものなんて絶対にできない。

だからこそ、このプロジェクトでは、子どもたちが楽しく参加できることをなによりも大切にしていた。

「タナカさん」って呼ばれていたのが、いつの間にか、「おいっ! タナカっ!」になっても気にならなかった。

「呼び捨てにするんじゃねぇぇぇぇぇぇぇ!」と笑いながら返事をする。

僕との距離。

子ども同士の距離もどんどん近くなっていった。

「私たちの班に来てよ」と、食事のときには何人の子にも誘われた。

子どもたちは、僕が一人で仕事をすることを許さず、「一緒にゲームしよう!」と、半ば強制的に参加させる。

せっかく参加してあげたのに、子どもたちはみんなグルになって、インチキをする。

UNOをやっていると、「手札なんなん?」と言って見られるし、子ども同士でカードを交換している。

悔しがる僕を見ながら、子どもたちはキャッキャしている。

そんな感じで、まるで修学旅行のように、楽しく毎日は過ぎていった。

かといって、遊んでばかりだったわけじゃない。

桃農家さんへの質問も立派にこなしていた。

見学へ行った桃の選果場では、「質問があるかな?」という声に、何人もが手をあげて、質問をしていた。

「あのパイプは、なにに使うのですか?」

「ここには、何人くらいが働いているのですか?」

「みんな時給いくらですか?」

大人が困るような質問も、ここでは『あり』だ。

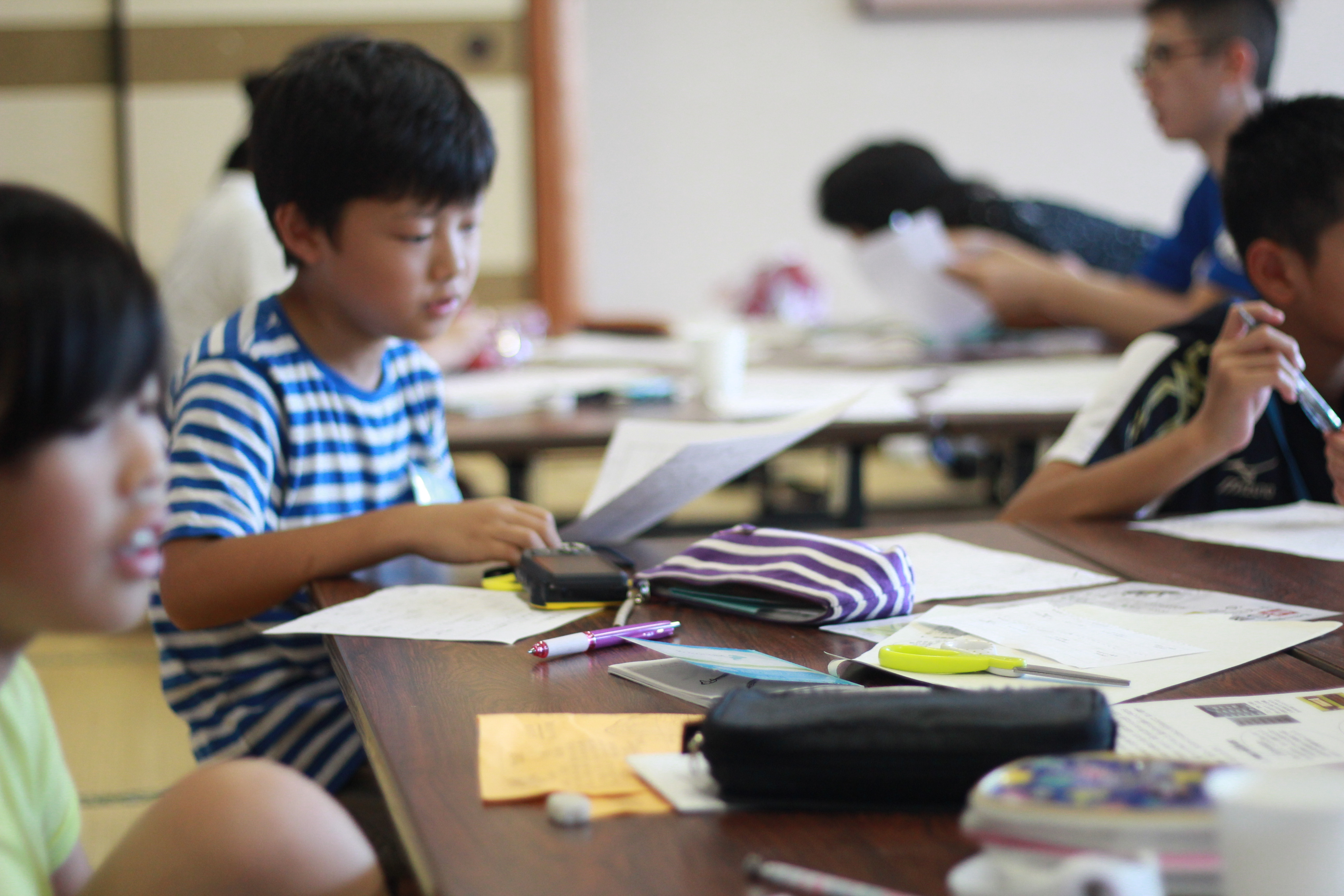

話を聞きながら、子どもたちは懸命にメモをとっていた。

「取材うまくできるかな?」

「メモ、できるのだろうか?」という僕の懸念は、杞憂に終わった。

自由時間は、やんちゃで、バカをしている男子も、新聞づくりのときは、集中して取り組んでいた。

とりわけ、編集長としてグループのリーダーになった子は、率先してメンバーを引っ張っていた。

女子が強い班で、苦労している男子の編集長。

あんまりやる気がない男子がいて、気苦労が絶えない編集長。

「ちゃんとやれよっ!」

「このままやったら、間に合わへんで!」

子どもたち同士が声を掛け合う。

僕は、うまくいっていないグループや子どもにも、ほとんど注意をしなかった。

子どもたちが、自分たちで気がつき、協力することが成長には欠かせないと思ったから。

狙い通り、子どもたちは、自分たち自身で立て直し、記事を作っていった。

記事づくりの時間は、1週間で4時間ほど。

その時間に、企画や構成、記事作成、写真選定などの作業がある。

大人でも、これだけの分量をこなすには厳しいにも関わらず、子どもたちは最後までやりきった。

発表のギリギリまで、記事を作成し、修正に取り組んだ。

不安に思っていた記事作りが、いつの間にか、僕には期待に変わっていった。

「できるだろうか?」という気持ちが、「きっとできる!」という確信に変わっていった。

記事作りも佳境に入ったころ。

ある班で、編集長がメンバーに話していた。

「この新聞は、自分たちのことを知らない人たちが読むねん。

だから、この記事では内容が伝わらないと思うし、やりなおそうよ!」

小学生がターゲットやコンセプトをきちんと理解して、作っていると考えると、なんとも感慨深かった。

何度も何度も「文章、これでいいかな?」と持ってくる子。

新幹線の中で、蚕(かいこ)の絵を描いている子。

ホームステイ先で、記事作りの続きをやっている子。

決して、強制したわけじゃない。

でも、子どもたちは発表へ向けて、懸命に記事を作っていた。

義務として作るのではなく、読者の人が「おもしろい」と言ってくれるための記事をもがいて、もがいて、もがいて作っていた。

僕は、「初日の反応がウソみたいだな」と思った。

伊達市役所に子どもたちみんなが集まったとき、僕は言った。

「みんなにはこの1週間で新聞を作ってもらいます」

すると、会場からは、「えー」「めんどくさいー」「いややー」という声がとんできた。

空いている時間があれば、遊びたい気持ちでいっぱいの子どもたち。

なのに、最終日が近づくにつれて、いたるところで新聞に関する作業をしている子が目に入るようになった。

電車の移動中に原稿を持ってくる子もいた。

いつの間にか、新聞づくりは、子どもたちにとって、“なんとしてもやるべき仕事”になっていた。

「記事、大丈夫? ほんまにできる?」

メンバーの進捗が不安になり、みんなに確認をしている編集長もいた。

近江八幡市にある、沖島での取材活動のとき。

「三輪車をこの島で広めた人に取材できてん! めっちゃタイミング良かった。これ、うちの班のスクープやから、絶対に他の班には言うたらあかんでー」と、嬉しそうに話してくれる子どもたち。

「漁師の人に、取材頼んだけど無視されたー」と言いながらも、次は誰に声をかけようか、周りをキョロキョロしている班。

島に住んでいるネコに取材する子もいた。

(ちゃんと、記事にもしていた!)

他にも、「伊達市と草津市の違いを記事にしようと思っているんですけど、なにか違うと思うことありますか?」と、スタッフの大人たちに取材をする班もあった。

6泊7日という旅の中で、子どもたちは確実に成長を遂げていた。

がたいは大きいものの、女子が苦手で、シャイな男子。

彼は、女子とうまくコミュニケーションがとれなかった。

「うるさいっ」「くんなっ!」

暴言を吐くことでしか、女子と話すことができなかった。

しかし、6日目の夜。

何人かに別れてイベントで桃を販売するとき。

彼は、自分以外全員女子の班に入った。

販売のとき、「どうやったらいいかな?」「こうやったらいいんちゃう?」と、女子と会話している。

照れて、女子の目を見てしゃべることもままなからなかった彼が、普通に会話をしていたのだ。

桃の販売では、これまで大人しかった子も、大きな声で「桃いりませんかー?」と、声をあげていた。

男子は、声を枯らしながら、必死で桃を売っていた。

1人1人の成長を感じ、迎えた最終日。

朝、1時間ほど最終仕上げの時間。

みんな真剣な表情だった。

写真の貼り方で工夫をする子、原稿を修正する子。

見やすいように、色を塗っている子。

発表前のギリギリまで、みんなは、新聞作りに取り組んだ。

「後悔してたまるか!」「満足いくものを作ってやる!」という意地が、子どもの顔から見られた。

1週間という期間に子どもたちは、すごく大きな成長を遂げた。

完成した新聞だけを見て、「お! いいものができたね」と、結果だけで語って欲しくなかった。

市長には、この1週間で、子どもたちが成長したこと。この日々の中で、葛藤し、メンバー同士でぶつかり合いながら作ったからこそ、良い新聞が出来たことをわかって欲しかった。

だからこそ、なんとしても1週間の子どもたちの表情をまとめたムービーを見て欲しかった。

僕は、市長に頭を下げたあと、発表準備に取りかかった。

発表会に来ている保護者さんたちに、この1週間のことを伝える。

そして、子どもたちの発表。

市長がいる手前、緊張している姿も見られたが、みんな立派に発表していた。

これまでの取材活動、記事作りの光景が浮かんできて、僕は子どもたちの成長に胸がつまる思いだった。

初日に会ったときの幼い顔は影をひそめ、みんな凜々しい顔をしていた。

発表が終わると、各班が作った新聞を壁に貼りだし、参加者みんなに見てもらう。

「こんなこと知らなかった」

「へぇ、そうなんだ」

「この四コマおもしろいね」

「写真の使い方、うまいね」

「上手に写真をつくるね」

新聞には、読者のことを考え、楽しく読んでもらうための工夫がたくさんあった。

取材でそばにいた僕でさえ、「こういうふうな記事にしたのかっ!」と、思わずうねるような新聞を作っていた。

そして、最後のムービーの時間。

部屋を暗くし、動画を流す。

音楽が流れ、映像が映し出される。

変な写真に笑う声。

体験の感想を言い合う声。

楽しげな声が響くなか、少しずつすすり泣く声も聞こえてきた。

僕も、自分で作ったムービーを見ながら、必死で涙をこらえていた。

動画が終わり、明かりをつけると、とっくに予定の時間が過ぎているにも関わらず、「良かったよ!」と市長が声をかけてくれた。

子どもたちのガンバり、成長にほだされたのだろう。

しっかり、最後まで見届けてくれたのだ。

「届いた……」と思い、僕は満足感でいっぱいだった。

イベントが終わり、みんなが帰って、僕1人だけが会場に残っていた。

名残惜しむかのように。

発表会前日、保護者のかたと話していたときこんなことを言ってもらった。

「いやぁ、子どもにとって良い経験だと思っていましたが、予想以上でした」

「来年もやってくださいね。ただし、友達には知らせないでおこうと思っています。倍率あがるとイヤなので」

1週間、ずっと子どもたちといるのは、正直すこし疲れた。

けれど、それ以上に、目の前でどんどん成長していく子どもたちの姿を見るのが嬉しかった。

昨日と今日で変わっていく子どもたちを見ていると、成長の速度に驚くことも少なくなかった。

たった1週間。

されど、1週間。

短い期間でも、子どもはグンと成長する。

その“成長する瞬間”に、僕は立ち会っていたい。

「すごいやんっ!」と、声をかけてあげたい。

今回、たくさんの“瞬間”を見ることができた。

旅は、子どもたちを大きく成長させてくれる。

僕はこれからも、「子どもたちが成長する瞬間」がつくられるよう、いろんな機会をつくっていきたい。