美穗は悩んでいた。

小学校教員になって5年目。

後輩にも指導する立場になり、仕事もだいぶこなせるようになった。

しかし、できないことがあった。

どうしても、うまくいかなかった。

いや、正確にいうと、どうしたらいいかわからなかったのだ。

美穗は、先輩からも可愛がられるタイプ。

美人とは言えないけれど、愛嬌があり、保護者や先輩からの信頼もあつかった。

ミスも少なくはなかったけれど、みんな美穗が一所懸命にやっていることを知っていたから、それほど責める人はいなかった。

美穗が先生になったキッカケは、小学校のとき。

内気で、そこまで活発でもなかったため、いわゆる“地味な子”という位置づけだった。

本を読むのが好きで、休み時間も1人で静かに読書をしていた。

大人しかったので、あまり友達もできなかった。

そんな美穗を変えてくれたのが、4年生のときに担任だった橋本先生。

若くてカッコいい男の先生だった。

橋本先生は、美穗が一人でいるときによく話しかけてくれた。

休み時間、下校時間、廊下ですれ違ったとき。

「どんな本、読んでるの?」

「あれ?ちょっと疲れている?」

グイグイ入ってくる感じはなくて、いい距離感で接してくれる。

でも、いつも自分を見ていてくれる気持ちになった。

それまで美穗は自分に自信が持てなかった。

キラキラした女子が苦手で、楽しそうにおしゃべりをする女子グループにも入れなかった。

必然的に1人でいることが多くて、クラスから1人浮いている気持ちだった。

そんな“暗い”、“地味”だと思っていた美穗を橋本先生は、そのまま受け入れてくれた。

「そのままでいいよ」と直接言われたことはなかったけれど、「もっと元気にしようよ!」「もっと明るくなれよ」なんて、一切言われなかった。

ただ、そっと寄り添うように接してくれた。

「なにかあったらいつでも言うんだぞ!」と、きっと今までずっとモテてきたであろう笑顔で言われたら、ひとたまりもなかった。

橋本先生に出会い、「自分で大丈夫なんだ」と思うことができた。

「自信があります!」って人に胸を張って言えるものではない。けれど、静かに教室にいている自分をどこかで「いいのかな?」と思っていた不安は、きれいに吹き飛んだ。

美穗は、橋本先生に出会ったことで救われたと思っていた。

だから、「自分も橋本先生のように、クラスで地味に思われている子にも光を当てたい」と思い、教師になった。

実際にやってみると難しかった。

目立つ子は、良いところも悪いところもよく見える。

でも、静かにしている子は、気持ちがあまり見えない。

どんな風に声をかけたらいいのかがわからない。

「なんでも言ってね!」と言うのだけれど、どうも心に届いていないような気がする。

手応えがなかった。

褒めることが大切だから、褒めようと思うけれど、なにを褒めたらいいんだろうと、美穗は悩んでいた。

自己肯定感や自尊感情と言われるものが大事なのはわかっていて、本もそれなりに勉強して読んでいる。

書いていることはわかるんだけれど、それをどのようにして実践すればいいのかがわからなかった。

4年生の担任をしている美穗が困っていたのは、クラスにいる大輝のこと。

休み時間には、1人で寂しそうに(美穗が思っているだけで、実際にどうかはわからないけれど)本を読んでいる。

みんなは、外へ遊びに行くのに、ずっと教室にいてる。

「運動、得意じゃないし」と、大輝は言う。

もっとみんなと遊んで欲しいとも思うけれど、なんか押しつけてもいけないなと思い、美穗は強く言えない。

「どんな本を読んでいるの?おもしろいの?」と言っても、「そんなに。。。」と、口数も少ない。

どこまで踏み込んでいいのか、どんなところを褒めたらいいのか。。。

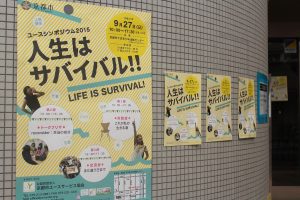

悩んでいたときに、美穗は1つのイベントをFacebookで見つけた。

滋賀のNPOがおこなうイベントらしい。

大学教授などが来るという。

美穗は、その案内を見たときに以前参加した講演を思い出していた。

子どもとの関わりや自信について、いろいろ理論を教授は語る。

たくさんメモをとったものの、「じゃあ、どうすればいいの?」という美穗の疑問には答えてくれなかった。

「きっとそれと同じなんだろうな..」と思いながら、スクロールしていくと、“座談会”というのがあって、講師と話をする時間が1時間ほどもあるという。

講師の話を聞いたあとに座談会があるので、疑問に思ったこと、悩んでいることについて直接聞けるみたいだった。

「あっ、これだ!」

なにか大輝との関わりかたで、解決策を見つけることができるかもしれない。

4人も講師の人が来るんだから、1人くらいは良いアイデアをくれるんじゃないかな。

美穗は、そんなことを期待してイベントの参加を申し込んだ。

(イベントが終わって)

「私は、大きな勘違いをしていたな。。。」と、美穗は帰るときに思った。

「もっと関わってあげないとダメだ!」「このままでは大輝がかわいそう」「私がなんとかしてあげないと」と、ずっと思っていた。

だから、焦っていた。

でも、そうじゃなかった。

自信とはどういうものかも学ぶことができた。

特典でもらった『子どもの自信白書 2016』にも、詳しく解説が書かれていた。

子どもの声も載っており、大輝の気持ちがなんとなくだけれどわかった気にもなった。

「帰ってから、またじっくり読もう」と思って、美穗は白書をカバンにしまった。

ずっと重かった心がなんだか軽くなった。

美穗は軽やかに駅の階段を駆け上がり、明日会える大輝になんて声をかけようかワクワクしていた。

はじめまして、NPO法人 D.Liveの田中洋輔です。

私たちがおこなう11月のイベントには、ぜひ美穗さんのような先生に来ていただきたいと思っております。

「褒めるところがないけれど、どうやって関わればいい?」

「なんとなく心配な子がいるけど、なんて声をかけていいかわからない」

D.Liveは、自尊感情や自己肯定感について教員向けへの研修もおこなっている団体です。

そんな理論をまとめた『子どもの自信白書 2016』も当日は、参加者特典としてプレゼントさせていただきます。

理論だけでなく、実践として取り組んでいらっしゃるゲストをお呼びしました。

眠くなる講義は、一切ありません。

距離感も近く、参加者同士も意見交換を活発にできます。

子どもの自信についてもっと深く知りたい。子どもの心理を学びたい。

知識を学びたいかたにもオススメですが、なによりも現場で実践して試行錯誤されていらっしゃる先生にこそ来ていただきたいのです。

「明日、こんなことやってみようかな?」と、学校へ行くのが楽しくなるような、そんな場になります。

お会いするのをぜひ楽しみにしております。

そして、もし周りに美穗さんのような先生がいらっしゃれば、ぜひお誘いください!

(詳しいことは、下記のバナーより!)