「HSC」(Highly Sensitive Child:過度に敏感な特性をもつ子どもたち)という言葉が、確実に広がり始めています。

先日はHSCの育て方、接し方についての本を5冊紹介しました。さらに8月末にはNHKEテレの「バリバラ」で、HSCに関する特集も組まれました。この時期は不登校などの特集が多く組まれる時期ですが、こうした「敏感な特性」にスポットを当てて30分特集した番組は、今までに記憶にありません。

実際、自分やわが子が「実はHSCなのではないか?」と気づく人や、たまたまチャンネルを回していてついつい見入ってしまった人の声など、番組公式のハッシュタグでは様々な声が寄せられていました。番組構成も敏感な気持ち、敏感なことがわからない気持ち双方に寄り添ったすばらしい内容でした。

余談ですがこの番組の最後に紹介されていたのは実は僕が投稿したメッセージでして、少しでもHSCやHSP(Highly Sensitive Person)の人たちが生きやすく、自分の持ち味に気づけるきっかけになれば良いな、と思っています。

さて、HSC本を読んでいたり、「バリバラ」を視聴していて、改めて認識したことがあります。

僕の小学校時代は、もう20年も前になります。もちろん僕の小学校のころにはこんなHSCという概念なんて知られていません。しかしあれやこれやと思い返せる行動や思い出は、まさしくHSCの子どもの特徴にぴったり当てはまるのです。

「バリバラ」HSC特集で登場した元気くんという小学6年の男の子は、たとえば学校で「先生が強く別の生徒を叱っているのを目の当たりにして涙が止まらなくなる」ほど、とても繊細な心を持っています。僕もこの気持ちが痛いほどよくわかります。自分が叱られるのを含め、僕もこうした状況が大の苦手でした。

たとえば、1日の終わりにある「帰りの会」で困ったことを話し合う機会が設けられていたのですが、ある日僕はクラスメイトに少し詰られたことを発言しました。それがかなり長い話し合いになり、徐々に詰ったクラスメイトが先生に詰問されている状況へと変化してしまいました。

正直予想外の展開で、みんな早く帰りたいだろうに待たせて申し訳ない気持ちもありました。言い出しっぺではありますがこの重苦しいムードに我慢もなりません。詰った子も口数が少なくて状況も変わらない。そのうち「その言葉がどういう意味かわかってるの?」という先生からの問いに、僕が口を出しました。

すると、

「あなたには聞いてないの!」

と、今度は僕がみんなの前でめちゃくちゃ叱られました。

正直、ショックでした。冷静に考えればたしかに僕には聞かれていない質問です。しかし、このまま重苦しいムードで詰った子の発言を待つのもしんどかった。しかも第三者目線に立てばこの問題は僕たち当人同士(と先生)で解決すればいいだけであって、わざわざ巻き込まれる必要もない話なのです。

言い出しっぺとして、この話は早く終わらせなきゃいけない。そうした思いは、先生に1mmも伝わることはありませんでした。むしろそれ以降、ほかのクラスメイトに似たような状況になって口を挟もうとしたとき「こないだ先生怒ってたでしょ」と何度も指摘されるようになってしまいました。

こんなこともありました。

掃除の時間、持ち場が早く終わってしまったあるクラスメイトたちが、たまたま通りがかった隣のクラスの担任(以下B先生)にそのことを伝えると、「じゃあこっち手伝ってきたらどう?」と言われて持ち場を離れ、そちらの掃除へと向かいました。

このことに担任(以下A先生)がカンカンに怒り、授業が潰れて学級会の話し合いへと切り替わりました。

僕はそのことに対してものすごく怒りました。ちなみにこのことに僕は直接関係がありません。「あなたには聞いてないの!」の学年とは違うときの話ですが、それでも一歩間違えればまたクラスメイトから「こないだ先生怒ってたでしょ」と冷たい目を向けられかねない行動ではあります。

ではなんで関係のない僕がものすごく怒ったのかと言えば、「先生同士で言っていることが違う」ということがものすごく気に入らなかったのです。A先生としてはクラスメイトたちは掃除をサボっていると思ったのでしょうが、実際はB先生の指示で違うところを掃除に行っていただけでした。

大人になってこの問題を検証すれば完全にA先生とB先生の連携ミスであって、わざわざ授業をなくして話し合いするほどのものでもない気もするほど子どもからしたら迷惑もいいところという事件なのですが、どういうわけかこの騒動は最終的に「反省文」という形で収束することになりました。

僕はそれも意味がわからなくて、反省文に匿名という形でクラスメイトたちを擁護する文章を突きつけました。この件に関しては「関係のないヤマモトがなんでここまで怒るのか」A先生も不思議だったに違いありませんが、僕の中では「これを許しては絶対にいけない」と思うほど反抗する気満々でした。

いま、僕の小学校のときの重苦しい思い出、そしてそのときとった行動について2つ書きました。

これらはその瞬間「この子はなんと困った行動を取るのだろう」と思われたに違いありません。「あなたには聞いてないの!」と怒られた一件は詰った子の発言をいつまでも待てば叱られずに済みましたし、掃除の一件も関係ないのなら黙ってやり過ごせば何も巻き込まれずに済む話です。

しかし、この2つとも、僕の中で何か「我慢できないもの」がありました。

その「我慢できないもの」が、HSC、つまり過度に敏感な特性を持っているということですべて説明できると知ったのは、本当にごくごく最近のことです。ある特定の先生がほかの子を怒るのが本当に辛くて、その授業だけ定期的に保健室でサボっていたことも、これで説明がつきます。

「あなたには聞いてないの!」と怒られた一件は、ほかの子どもたちの「まだ終わらないの?」という気持ちを敏感に汲み取ってしまった結果であること、掃除の一件はルールを守りすぎること、そしてそれによって正義感の強さを発揮してしまった故の行動でした。

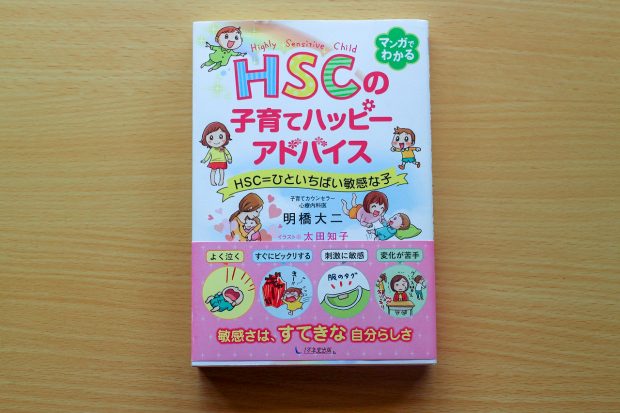

これらはどちらも、明橋大二『HSCの子育てハッピーアドバイス』(1万年堂出版)で解説されています。つまりいまや、その行動の本質を知ろうと思えば本で知ることのできる時代になったのです。

でも、これらの行動をこうして理解してくれる大人は、あのとき誰もいませんでした。もちろん「あなたは敏感すぎるから」ということに気づけた大人もいません。保健室の先生もサボろうとすると容赦なく追い出されました。もっと言えば、自分ですらこのことをわかっていませんでした。

先日の「バリバラ」で、一番衝撃的だったシーンは、元気くんのその敏感すぎる特質を学校側と家庭側が連携して見守っていこうと会議を開いていたことでした。僕が子どものころでは考えられなかった話です。ここまで「敏感すぎる」ことを受け入れられる世界なんて夢のようだ、とすら思いました。

20年前とは時代が少しずつでも、変わってきていることを実感しています。

しかし、HSCという概念はまだまだ浸透していません。きっと「敏感すぎる特質をもつ子どもがいる」ことを知らない学校もまだまだ多いと思います。そこでは20年前の僕と同じように、敏感すぎるゆえの行動をとって叱られたり余計なトラブルを起こして白い目を向けられる子どもがいるはずです。

正直な話、僕みたいな経験をほかの子どもに味わってほしくない。

これからも「敏感すぎる特質を持つ子どもがいる」ということ、その行動の裏側には「繊細すぎて我慢できなかった」ということを理解することのできる人が1人でも増えるように、ひとりの経験者、当事者として、できることはどんどん発信していきたいと思っています。