2014年4月。

僕たちは、新しく教室をオープンした。

集客方法もわからず、手探りで運営する日々。

はじめの生徒は、知り合いの人に無料で来ていただいた2人だった。

「少人数」と言えば聞こえは良いけれど、ただ人数が少ないだけ。

自信が持てず苦しんでいる子の背中を押したいと思ってはじめた教室。

カリキュラムもなく、試行錯誤しながらの運営が続いた。

口コミで少しずつ人数は増えるものの、生徒の数は10人を越すことはなかった。

来ている生徒の多くは、不登校や学校があまり行けない子どもたち。

「不登校向けにすればいいんじゃない?」と言われるたび、僕は首をふった。

「いや、不登校だけの場所にしたくないのです」と言い張った。

一見すると、強い信念を持っているように思われるかもしれない。

けれど、実はそうではなかった。

怖かったのだ。

自信がなかったのだ。

資格を持っているわけでもない。

どこかで大きな経験をしたわけでもない。

僕自身がただ、不登校を経験したに過ぎない。

果たして、不登校の子と相対したときに、ちゃんとできるのか?

自信を持って受け入れることができるのか?

そう、自分に問うたとき、ハッキリと「できる!」とは思えなかった。

だから、いつまでたっても不登校の子向けの教室を開くことはなく、ほとんど人が増えない中、教室を続けていた。

教室に来ている子は、不登校の子もいて、保護者さんの相談にもよくのっていた。

すると、だんだん、他のところからも不登校に関する問い合わせやご相談を受けるようになっていった。

要望に合わせてサービスを増やしていくと、気がつくと、家から出られない子の自宅まで行って面談もしていた。

自分たちから「これをしよう」と思ったわけではない。

ただ、「これやってください」という声をいただき、その要望に応えていったにすぎない。

そして、ついに、というのだろうか……

「不登校の居場所、つくってください」という声をいただいた。

正直、断ろうと思っていた。

案の定、自信がなかったから。

でも、同じ時期に3人の保護者さんに言われた。

「やってください」

「行かせたいのです」と。

そこで、ふと思ったのだ。

望まれているということは、僕たちが役に立てると信じてもらっているということに他ならない、と。

自信はなかった。

けれど、手探りで、試行錯誤しながら自分たちのやり方で力になることができるのかもしれないとも思った。

保護者のかたに背中を押されるかたちで、2017年4月より不登校の居場所、「昼TRY部」をスタートさせた。

僕は、フリースクールに通ったこともないし、運営をしたこともない。

そもそもフリースクールってものもよく分かっていないくらい。

まさに、ゼロからのスタート。

生徒は3人いたものの、来る日もあれば、来ない日もある。

4月は、誰も来ない日が何度もあった。

子どもたちの様子を見て、内容なども考えながら運営をしていく。

手探りでやっていたものの、子どもたちは少しずつ成長していった。

家から出られなかった子が一人で電車に乗って教室へ来る。

初対面の子とも会話ができる。

やる気なさそうだった子が、勉強に取り組むようになる。

教室へ来る子たちの顔が変わっていった。

しかし、不登校はスグに変化するわけでもないし、難しいこともたくさんある。

そのたびごとに、保護者さんの相談を聞いて、一緒に取り組んでいく。

さながら、チームメイトのように、相談しながら「こうしていきましょう」とタッグを組んで、子どもと関わっていく。

僕は、教室を開いたら専門家として、全てアドバイスできるように完璧でなければならないと思っていた。

でも、そうじゃなかった。

保護者さんや先生たちと相談しながら、一緒に手を取り合って進んでいけば良かったのだ。

教室へ来ているのが学校での出席扱いになり、学校のテストもうちの教室で受けるようにしてくれる先生もいた。

わざわざ時間を作ってくれる校長先生もいた。

まさに、一致団結。

一緒になって、不登校で苦しんでいる子を見守るチームが出来るようになっていった。

4月に開講し、それほど広報もしていないにも関わらず、毎月のように問い合わせがあり、新規の生徒が増えていく。

もう、気がつけばわずか4ヶ月で定員があふれそうになり、慌てて新しいクラスを9月より作ることになった。

何人かの生徒は、「始業式行くわ!」と、二学期が始まり学校へ行った。

わずか5分の距離にも関わらず学校へ行けない子は、朝早起きをして1時間近くかけて教室まで通っている。

保護者のかたは、「学校へは行けなかったのに、ここにはちゃんと自分で起きて、行くようになりました」とおっしゃる。

まったく勉強が手につかなかった子が、受験へ向けて黙々と勉強をするようになった。

嬉しいことに、子どもたちの変化がたくさん起きている。

それは、僕たちがすごいというわけじゃなく、きっと子どもたちが持っている可能性がちゃんと伸びていることだと僕は思う。

子どもを見ていると、まるで川を泳ぐ魚みたいだなと思うことがある。

この教室は、言うならば琵琶湖だ。

いろんな川で泳いでいた子が、この琵琶湖へ流れてきた。

京都、大津、草津。

様々なところから来ている。

学年も小学生から高校生まで様々だ。

いろんな背景があり、いろんな境遇。

学校へ行けない理由も、その子によって違う。

そんな子たちが集まっている。

みんなと一緒になにかをするのが苦手。

コミュニケーションがうまくできない。

たくさんの人がいるのが苦手。

いろんな特徴がある。

なにをすれば、うまくいくだろうか?

どうすれば、その子たちが成長していくだろうか?

試行錯誤しながら、やりかたを確立していく。

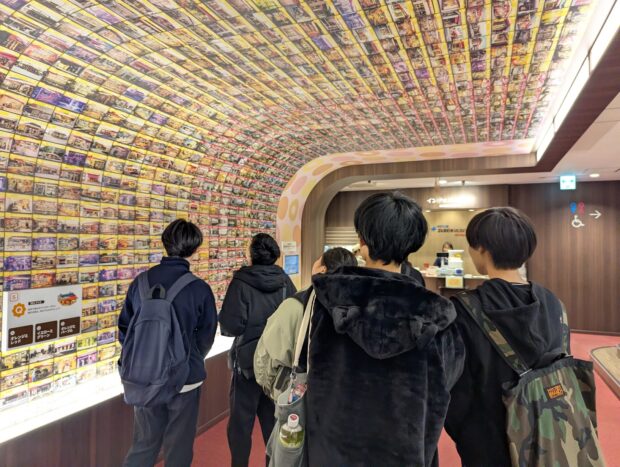

ボードゲームをすると、コミュニケーションが生まれる。

人見知りだった子が、新しく来た子に優しく説明をしている場面が見られる。

自己主張ができない子が、ゲームで勝つために、必死で自分の意見を言う。

お互いに顔を見て、ゲームを前にして様々な会話が始まる。

ゲームをしていると、人見知りもコミュニケーションが苦手も関係ない。

ぎこちなくても、うまくできなくても、どうにかして伝えようと声を出す。

一見すると、ただ遊んでいるだけ。

でも、その様子には、たくさんの要素が詰まっていて、それぞれの成長が見られる。

みんなが少しずつ元気が出てきたので、勉強もするようになった。

子どもたちは、教室へ来たら、席に着き、自分が持っていた勉強に取り組む。

英単語を覚える子、宿題をする子。

もちろん、勉強をしたくない子は、違うことをしてもいい。

それぞれが、静かに自分の時間を過ごす。

30分ほどがたつと、次はみんなで一緒になって勉強に取り組む。

単語クイズや算数の問題をみんなで解く。

「こうちゃうん?」「こうしたら解ける?」

あーだこーだ言いながら、みんなでやっている。

無理矢理するのではなく、勉強が楽しいと思える雰囲気を作り、ワイワイやりながら取り組んでいる。

知らないうちに生徒同士も仲良くなっていき、教室を来るときには同じ電車に乗っていた子たちが、楽しそうにしゃべりながらやってくる。

まだ、教室をはじめて4ヶ月。

でも、子どもたちは着実に成長していっている。

教室へ来ることで自信やコミュニケーションを身につけ、違うところへ旅立って行く子も出てきた。

ここが琵琶湖だとすると、子どもたちはこれから、瀬田川、宇治川、淀川と渡り、大阪湾へ出て行く。

そして、広い広い海にでる。

子どもたちにとって、海は高校や大学、社会とさまざまだろう。

僕たちは、大海に飛び出していく子どもたちの背中を押すお手伝いをしているにすぎない。

でも、その海へ行くまでにはたくさんのドラマがある。

もう二学期が始まった。

さぁ、またどんなドラマが見られるのだろうか。

どんな子たちがやってくるのだろうか。

僕たちは、いつだって扉を開けて、子どもたちを迎える準備はできている。