先日投稿した「自分の敏感さに気がついたら手にしたい、HSPブックリスト」。とくにFacebookにおいてたいへん大きな反響をいただき、過度に敏感な特性であるHSPについて知りたいと思っている人の層がここまで厚かったのか、と改めて驚き、これは早くレビューを届けなければ!と痛感しました。

というわけで、今回もHSPについて書かれている本を5冊ご紹介します。Part1をまだ読んでいない方は、ぜひ下記のHSPブックリストリンクからごらんください。

[HSPブックリストリンク] Part1 / Part2 / Part3 / HSC編

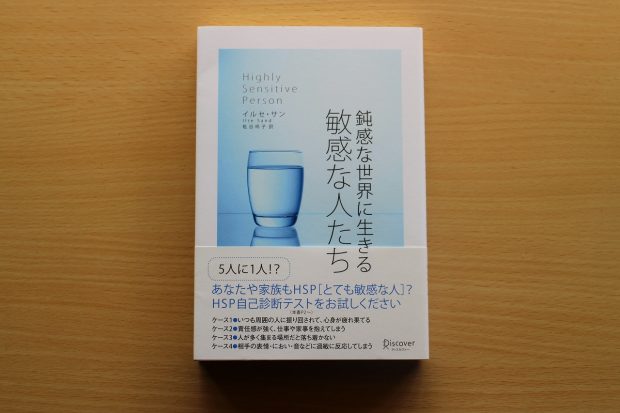

イルセ・サン『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』(枇谷玲子訳)ディスカヴァー・トゥエンティワン

デンマークの心理療法士による著書。こちらの本に収録されている「HSP自己診断テスト」はこちらのサイトで試せます。『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』に収録されたアーロン博士のチェックとは異なる質問も多く、また点数によって自分のHSP程度の高低も確認できます。

アーロン博士のHSPチェックはあくまでも北アメリカの人向けに作られたものであり、デンマーク人によるテスト結果は少し異なることを指摘しています。実際、僕はアーロン博士のHSPチェックでは該当しないものが3,4個しかないのですが、この「HSP自己診断テスト」では中程度という診断が出ました。

もちろんこの尺度がすべてではありませんが、この本を通して土地によってHSPや敏感さということの考え方が異なることに気付かされました。そうした観点から、非HSPの人の多い世界での生き方、そしてHSPである自分との向き合い方をとても優しく教えてくれます。

心理の専門家らしく、HSPが陥りがちな4つの「心の問題」と、それに対する解決策は深くうなずけます。僕自身も特に「怒りをうまく放出できない」ところがあるので、不快なことが起こったときの対策として相手を叱ることと自分を責めることの「中間の行動を取る」というのは非常に参考になりました。

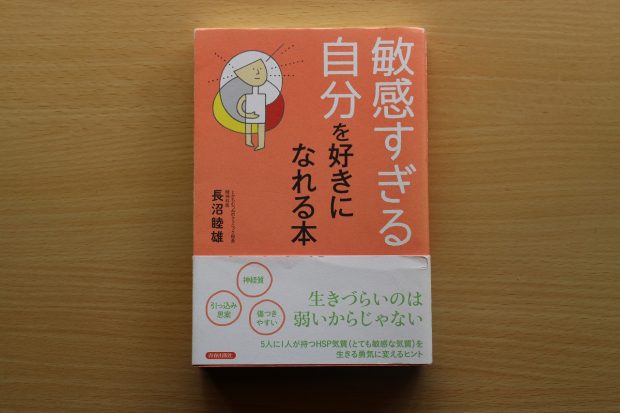

長沼睦雄『「敏感すぎる自分」を好きになれる本』青春出版社

アーロン博士が世界におけるHSP研究の第一人者であれば、この本の著者の長沼睦雄先生は日本におけるHSP研究の第一人者だと思います。数少ない「HSP臨床医」として早くからこの特性に着目し、HSPの本も多数出版されています。

『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』や『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』はそれぞれ外国語で出版されたものを邦訳して広まったものですが、この本は日本人による本なので、日本人視点でのHSPについて広く解説されています。このあたりを読み比べるのもまた一興です。

この本では「生きづらさ」の要因がその過剰な敏感さであるとして、その敏感さに振り回されない生き方をメインに解説しています。「敏感すぎる」とはどういうことなのか、そして自分はどこまで敏感なのか、をかんたんに知ることもできます。

前述しましたが、長沼先生はAmazonで名前を検索するとわかるようにHSPに関する著書を多数出版されています。このブックリストでもPart3以降で複数ある長沼先生のほかの著書も取り上げていく予定です。

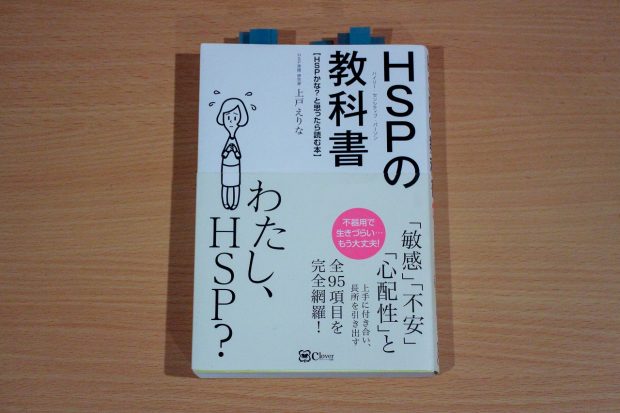

上戸えりな『HSPの教科書』clover出版

専門家が書いたようなタイトルと文章ですが、著者が研究者などではなく、あくまでもHSPの当事者であるということが大きなポイント(ただし肩書は「研究家」だそうですが)。しかも300ページと文字通り「教科書」にふさわしい分量で、帯に書いてある通り幅広くHSPについて「完全網羅」しています。

僕が「確かに!」と思ったのは、HSPの人はどちらかといえば異性と過ごすほうが居心地が良いという説。相手の言動の節々を繊細に重くとらえるというその特性は、同性同士だと特有の空気感や妬み、僻みも強く感じ取ってしまい、同性との居心地の悪さにつながってしまう、というものです。

その繊細な人間関係について触れた本はたくさんありますが、同性との人間関係に着目してここまで掘り下げた本は今のところこれ以外に知りません。僕自身もどちらかといえば同性同士でワイワイするよりも男女比が均等であるほうが確かに気楽なので、この仮説は間違ってはいないと強く感じます。

気になるところに貼り付ける付箋を大量消費するほど、同性との人間関係以外にも深くうなずく悩みやヒントが盛りだくさん。HSPの基礎知識から向き合い方、さらには恋愛、結婚、育児まで、当事者目線でとことん深くHSPを研究しているその情報量は必見です。

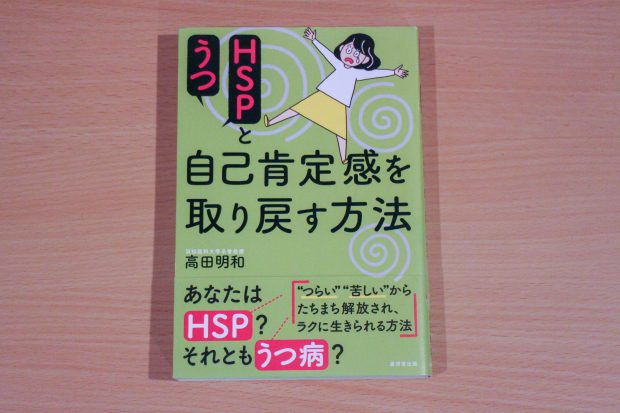

高田明和『HSPとうつ 自己肯定感を取り戻す方法』廣済堂出版

この本の著者は、2度にわたってうつ病と診断された医学博士。ところが、その「うつ病」と診断されていたのは、実はただ過度に敏感だっただけ、つまりHSPだったのではないか・・・?と自ら確信するところから、話が始まっていきます。

よく混同されがちなHSP(この本では「チョー敏感な人」と表記されています)とうつ病。でも実際は、たとえば振り回される対象が違ったり、感情面や興味面を掘り下げていくと違いがどんどん浮き彫りになっていきます。かつてHSPとうつ病を混同していた著者だからこその説得力がそこにはあります。

HSPなのかうつ傾向なのか、かんたんなチェックリストもあり、自分の敏感さは果たしてどちらが起因しているものなのかもざっくりと測ることができます。

後半では、本のタイトル通り自己肯定感を高めていく方法が7つのステップにわたって紹介されています。過度に敏感なためにいろいろ気にしすぎて自己肯定感を下げていくHSPの人向け、そして他人に振り回されがちなHSPの人向けに、懇切丁寧な説明がなされています。

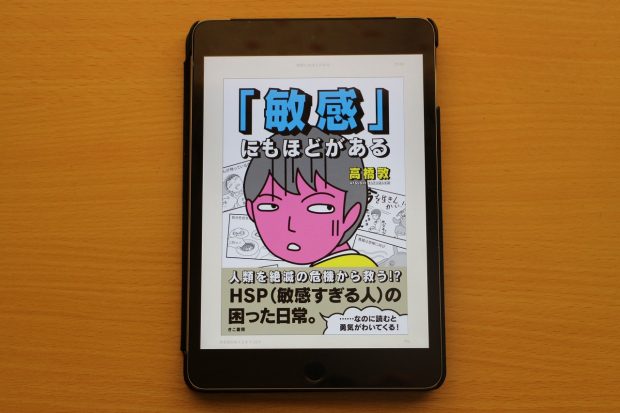

高橋敦『敏感にもほどがある』きこ書房

自分が感じている「敏感」という気持ちをわかってほしい。または、身近なあの人が「敏感」だって言うけど、自分にはそんな敏感な気持ちがいまいちよくわからない。なんにせよ、とにかく「敏感」という気持ちを知りたい非HSPの人がまず手に取るなら、絶対にこの本です。

著者はもちろんHSP当事者。その実体験からなる日常生活の困りごとの数々は、ほかのHSP当事者も強く共鳴するほど「リアル」なものです。実際に、当事者同士でHSPに関する本の情報を交換すると、この本の名前がたびたびあがります。

どうリアルかと言うと、たとえば外食の際に数多あるメニューに圧倒され、セットメニューの複雑さが理解できない。注文するにも忙しそうな店員を呼び止めるのに気が引ける。呼び出しボタンを押すのも躊躇してしまう。僕はこの気持ちが痛いくらいによくわかります。

このほか、HSPが直面する「会社勤め」の辛さも、難しい言葉もなくすごくわかりやすい表現で説明されているので、非HSPの人も絶対に参考になるはずです。難しい理屈を抜きに、文章だけではなく著者が手掛けた4コマ漫画でもHSPの日常生活が表現されている、非常に読みやすくまとまった1冊です。

まとめ:「当事者」発信の多いHSP本

Part1を含めここまで10冊取り上げてきましたが、わざと著者がバラバラなものをセレクトしています。つまりPart1・2で合計10名のHSP本著者をご紹介したということになります。

僕はこのHSPについて、本で学ぶことはとても重要ですが、同時に「いろんな著者のHSP本」を読んでほしいと思っています。精神科医から見たHSP、当事者から見たHSPは違います。もちろん、当事者の間でもHSPの見方は全然違いますし、本によってはある考え方を否定しているものもあります。

「過度に敏感すぎる」という特性はどんなものなのか、HSPである自分はどのようにして周囲の環境と調和していくべきか。それを1人の著者による1冊の本「だけ」で解決するのはかなりもったいないことだと思います。ぜひともいろんな本を手にして見識を深めていってほしいです。

また、HSPの本は、「当事者」が多く執筆していることが大きな特徴だと思います。

もちろん心理専門家が執筆している場合もありますが、そもそもHSP研究の第一人者であるアーロン博士もHSPの当事者です。今回紹介した本も大半が「当事者」による書です。前述したように当事者の間でもHSPの見方が違いますし、HSPによって困ったこと、経験したことも千差万別です。

HSPの本を読み比べるとき、こうした見方の違いに着目すると、より深い世界が広がります。引き続きPart3でも多種多様なHSPの本をご紹介していきます。