「よかった。」

僕は、PTAでの講演を終え、帰路につきながら参加者の感想を読んでいた。

・ ほめることがニガテだったので、少し救われました。

・ なんだかホッとしました。

「この言葉が聞きたかったんだ。」

小さな声でつぶやき、胸を詰まらせながら、そっとアンケートを鞄にしまった。

子育てをしたことがない自分

お笑いの審査員を任されることもあるが、思うのは、現役でやっている奴らは偉い。

ステージに立っている奴らが、こっちより絶対偉いから、そこを忘れてはいけない。

松本人志(お笑い芸人)

僕は、教育のNPOとして子育てに関する講演や研修をおこなっている。

運営している教室(TRY部)の様子なども混ぜながら、子どもの実態や子どもとの関わりかた、自尊感情についてお伝えする。

いつも保護者向けの講演や研修をするときに言うことがある。

「僕は、子育てをしたことがありません。だから、本当の大変さは申し訳ないですがわからないです」と。

松本人志さんが言うように、僕のように子育てのアドバイスをする人間よりも、子育てしている人のほうが何倍もエラいし、すごい。

“所詮、キレイごとだし、やることの多いなかで実践するのは極めて難しい”と、いつも胸に刻みながら僕は子育てをされている諸先輩方の前に立つ。

「自分なんかが、なにを話せるのだろう?」と思うことがある。

子育てもしたことがない男性の僕が、子育ての酸いも甘いも噛み分けている女性の方々になにを語る資格があるのか、と。

そう憂うこともあるけれど、僕は1つの信念を持って話す仕事をしている。

子育てに関わる仕事をするキッカケ

NPOという仕事をはじめたキッカケは、いくつかある。

その中で、子育てをしている女性に対して、僕は格別な思いを抱いている。

大学3回生の夏。

キャンパスプラザ京都で僕は講義を受けていた。

講義名は、「ワークライフバランス」(たしか、そのままのタイトルだったはず)

集中講義で、5日間で単位が取れるという誘惑にのって参加したものの、夏休みの自由な時間にずっと机に向かっているのは信じられない。

なんて思い、春に受講申請した自分を恨みながら,先生の話を聞いていた。

詳しくは覚えていないけれど、そこで話していたのは、海外の育児制度の充実ぶり(もちろん、北欧の事例は盛りだくさんだった)や日本の労働時間など。

「女性の社会進出は、どんどん増えていくのにどうしてこんなに子育てがしにくい社会(国)なんだ!!!」と、強く憤りを感じた。

まさかこうやって保護者へ向かって話す仕事をするとは思ってもいなかったけれど、間違いな

くあの授業は自分の中での大きな原体験だった。

僕は、子育てをする人の給水ボランティアでありたい

東京マラソンの参加者は、約37,000人。

給水所で差し入れを渡したりするボランティアは、約10,000人。

沿道の応援者数は、1,000,000人を越える。

東京マラソンで給水ボランティアをしていたかたは、こう語る。

40km給水所でボランティア参加した。一言でいうと、感動と楽しさだった。

感動、と文章に平たく書いて伝わるものは少ないけれど、率直には、何度か泣きそうになっていた。いかにも辛そうな人には、本当は「よくここまでたどり着きました」「その一歩も確実にゴールに向かってます」などを伝えたくなるのだけれど、その言葉が果たして相手にとって100点なのか?

あまり声はかけないようにした。顔を見て笑顔で拍手を送る、をとにかく最後まで続けた

「always one step forward」

僕は、子育てをする人の給水ボランティアでありたい。

子育てをしている人は、マラソンランナーと同じ。

懸命に走っている。

そんな人へ向かって、「もっと腕をふれ!」「足が動いてないぞ!」なんて言えるはずがない。

僕は、給水ボランティアの人たちと同じ。

大会を成功させたいと願い、ただその姿を見守る沿道の人だ。

子どもを産んでもいなければ、子育てもしたことがない僕は、参加資格のないランナー。

決して同じコースに入ることは出来ない。

でも、だからこそ出来ることがある。

僕は、どんなときだって声を枯らしながら沿道で声援を送りたい。

子育てをしている人たちの背中を押したい。

「もう一歩も進めない」と苦しむ人たちに寄り添い、「大丈夫!」と声をかけたい。

大学生のときに感じた憤り。

子育てがしんどい社会。

それを1つ1つ変えていくこともやるべき仕事ではあるけれど、今は目の前にいる子育てをしている人たちへ向かってドリンクを差し出したい。

不器用でも、若輩者(もの)と笑われてもいい。

ただ、全力で声をあげたいんだ。

「大丈夫だ!」って。

僕が伝えられること

保護者のかたへ伝えられることがある。

『子どもの自信白書』を作成し、子どもの気持ちを統計でとった。

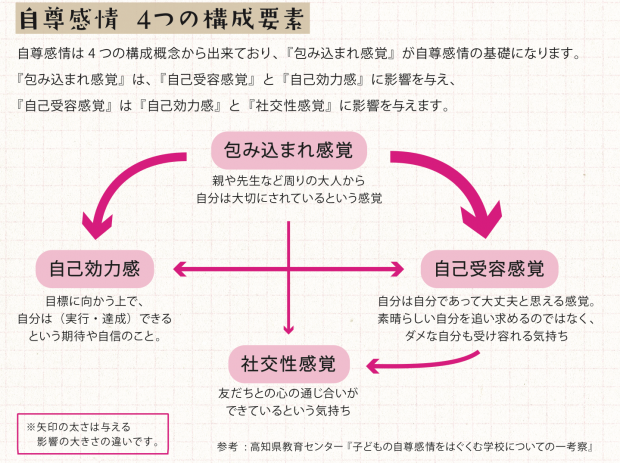

自尊感情(自己肯定感)を研究し、わかりやすくまとめた。

4年以上、ずっと子どもの気持ちに寄り添いながら教室を運営してきた。

『子どもの自信白書2015』より

不登校だった子が一人旅に行ったり、「自分なんてダメだ」と言って泣きながら宿題をしていた子が今では「医者を目指したい」と話すようになった。

学校に馴染めず、寡黙で「やりたいことなんてない」と話していた子が「昆虫学者になりたい」と言い出した。

保護者のように毎日、四六時中子どもと向き合いながら生きているわけじゃない。

けれど、教育に関わるものとして、ナナメの関係(親や先生、友達以外の人)で子どもと寄り添っているものとして、子育てをしている人たちに伝えられることは僕にはある。

「うちの子、自信がないんです」と不安に思う保護者は少なくない。

けれど、「自信ってなんでしょう?」と聞くと、うまく答えられない。

普段、何気なく使っている”自信”という言葉も、じっくり考えると実はとても難しい。

「”自信”っていうあいまいなものを高めるってのは難しいです。だからこそ、まずは定義づけが必要なんです」と僕はよく話す。

自尊感情(自己肯定感)の説明をおこない、 どうやってこの自尊感情を高めたらいいのかの具体例に移る。

「こうするべきです」なんてことは、ランナーである保護者の方々へ言うことは出来ない。

僕の言葉はどんなときだって、 「このように考えるとラクになりますよ!」という応援のメッセージだ。

給水所でドリンクを渡すボランティアのように、1つ1つ気持ちを込めて、「大丈夫!」と心の中で思いながら言葉を届けている。

概念の説明が終わると具体的な関わりかたについての説明をおこなう。

「どうやったら自尊感情が高まるの?」

「自信がない子は、どうしたらいいの?」

保護者のかたたちが気に病むことについてお話。

僕たちがやっているTRY部という教室には、不登校であったり、しんどさを抱えた子が多く来る。

けれど、彼らはさっき言ったように、各々が着実に成長している。

その要因を余すことなくお伝えをする。

どんなことを大切にしているのか?

どんな声かけをしているのか?

「具体的でわかりやすかった」と、よくアンケートで言っていただけるように、とにかくわかりやすいように心がけている。

僕が人前で話すのは、自慢でも自分のやりかたがスゴイとたくさんの人に言いたいわけじゃない。

汗を流し、足を引きずりながらも、懸命に前へと進んでいる保護者の人たちを応援したいだけだ。

だからこそ、使えない知識や体裁のいいハウツーなんてものは、一切言わない。

正直、僕は子育ての方法なんてもののほとんどは「出来るわけない」と思っている。

自分がする話も同じ。

僕は、子どもを見る専門で、その時間は子どもと向き合うことだけをすればでいい。

しかし、家庭の中で子どもと関わる保護者は違う。

ママは、旦那の支度や子どもの面倒を見る。家事もたくさんある。

どれだけ素晴らしい理論でも、家に帰ると出来なくなってしまうのだ。

パパも同じ。仕事があって接する時間が少ない。

どのように関わっていいのか戸惑い、不安になる。

イクメンなんて言われるけれど、簡単にできるようになれば誰も苦労しない。

現実として、なかなか出来ないからみんな困っているんだ。

「出来ないこと」は、全てが本人の問題というわけではない。

にも関わらず、子育てをしている人たちは子育て本や育児の講演を聴いて、その方法が出来ないと「自分の能力が足りない」 「自分のガンバりが足りない」なんていう風に自分を責める。

だからこそ僕は、「どう伝えたらやりやすいだろうか?」「どれだけ忙しくても、無理なく出来る方法はなんだろう?」といつも考える。

すごい話をしたいわけじゃないし、勉強になる話をしたいわけでもない。

ただただ明日から使える、明日から少し子育てがラクになる、気持ちが軽くなる話をしたいだけだ。

「家庭でスグに使える子どもとの関わり方」についてみんなでアイデアを出したもの

褒められない子育て

子育ては、どんな仕事よりも大変だと僕は思う。

みんな人間を育てているから、比較することは容易。

オオカミを育てている人、カエルを育てている人みたいに、子育てがバラバラなら比較なんて出来ない。

「うちの子、成績が悪い」「あの子に比べて、運動が出来ない」

数値(テストの点数など)に出るし、周りには比較対象がうじゃうじゃいる。

まるで我が子の出来不出来が自分の子育てへの採点のように感じる。

子どもをバカにされると、まるで自分の子育てが全てダメだったかのような錯覚に陥る。

子育ては、誰からも評価されない。

「やって当たり前」と思われ、出来ないと“ダメな親”と烙印を押される。

孤独で不安、正解も見えない中で、必死でもがきながら進んでいく。

そんな人たちに、僕は声を届けたい。

ワークショップの様子

いつも最後に、こう話す。

「ガンバらないでください。ガンバらなくても大丈夫です。

しんどいときは、しんどいって言えばいいんです。

いろんな人に助けを求めてください」と。

正直、こう言ったからといって簡単に子育てがラクになるわけでもないし、救われることもないのかも知れない。

でも、「僕はあなたの味方ですよ!」とメッセージを送りたい。

孤独でしんどい子育てだからこそ、味方がいるんだということをわかってもらいたい。

子育てはサッカーで、マラドーナのように1人だけでドリブルをする必要はない。

(参考 : 子育てはサッカーであなたがマラドーナになる必要はない)

困ったら周りにいる人にパスを出せばいい。

全力でいつでもゴールを目指さなくてもいい。

僕が出来ることは、たかだか沿道で声援を送り、ドリンクやスープを差し出すくらいだ。

“あなたの子育て”に僕は立ち入ることは出来なくて、伴走者として一緒にレースは走れない。

(教室に生徒を預けてもらうと出来るけれど)

しかし、僕の気持ちはいつだって一緒に走っている。

寄り添いたいと思う。少しでもラクに楽しく子育てが出来るために、自分が出来ること、知っていることは全てお伝えしたいと思う。

帰り道で僕は改めて思う

僕は、PTAでの講演を終え、帰路につきながら参加者の感想を読んでいた。

少し救われました / ホッとしました

「少しはチカラになれたかな?」

僕が話したとしても、みんなの日常は続いていく。

もしかしたら、1週間後にはどんなことを聞いたのか忘れてしまうかも知れない。

一瞬だけの効果なのかも知れない。

心に残ってくれるのが一番で、そうありたいと思って全力で話はする。

けれど、たとえそうならなかったとしてもいい。

一瞬でも、そのときでも、ふっと心がラクになる瞬間を作れたのなら、ただそれだけで僕は満足だ。

「とても勉強になりました」なんて言葉はいらない。

沿道で声を送る1人として、そっと背中を押せるような、次の一歩を踏み出せる勇気を与えられる人でありたい。

僕はいつだって、子育てをしている人に声が枯れるまで声援を送り続ける。

いつでも、どこでも声を届けます。

子育てに関する研修や講演、おこなっております。概要は、こちらから。

【参考】

子育てはサッカーであなたがマラドーナになる必要はない

-講演会の模様-

「7月2日NPO法人D.Live 田中洋輔さん講演会」

(★KMP★くさつ未来プロジェクト)

-参加者の声-

「7月2日NPO法人D.Live 田中洋輔さん講演会」

(★KMP★くさつ未来プロジェクト)