不登校の子どもたちとその保護者のみなさんへ「コミュニティに参加する」ことのすゝめ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って広がった「新しい生活様式」。マスク着用の徹底やきめ細やかな消毒など、うんざりする面も確かに多い中、「これはコロナ禍じゃなかったらあり得なかったな」と思うほどに(言い方は悪いですが)よかったと思う点もいくつかあります。

たとえば、Zoomでの定例会を毎週開催するコミュニティに入れたこと。少し気は早いですが今年を振り返ると、このグループで出会った人たちに大いに助けられた2020年だった気がします。今や水曜日の夜にあるこのZoom定例会が楽しみに1週間頑張るようになりました。

また、これとは別に教育関係者が集まるコミュニティにも参画して、隔週に1度Zoomでおしゃべりする機会を設けています。これら2つのZoomコミュニティの特長は、日本はおろか外国からでも参加できること。前述した水曜の夜にあるZoom会ではなんとドイツから顔を出される方もいます。

こうしたZoomの普及は、間違いなく外出自粛の状況下で人と話す機会が失われたことによるものが大きいと思います。それが「ニューノーマル」とも言われる今の生活様式の下でも根強く残って、新しい人間関係やコミュニティが生み出されています。

ところで、コロナ禍の少し前、2014年に博報堂が慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科と行なった調査によると、友人や親戚などのネットワークの数、所属団体などのコミュニティの数が多ければ多いほど人の幸福度が高まる傾向にあるそうです。

となれば、不登校の子どもたち、そして不登校の子を持つ保護者の方も、自分の身を助ける手段のひとつがこの「コミュニティ」なのではないか、と、僕は考えています。

たとえば、フリースクールでの子どもたちのつながりも立派なコミュニティですし、不登校の親の会などの保護者のつながりもコミュニティです。対面じゃなくても、最近はLINEやSlackなど少人数〜大人数でやりとりできるコミュニケーションツールが発展して、ますますつながりやすくなりました。

しかし、これをお読みになっている方の中には、もうすでに出来上がったコミュニティの中に入ることへ躊躇いを感じている方や、大勢の中にいることが苦手だなと思っている方も多いと思います。僕も実はあまり大勢の中にいることは得意ではありません。

それを解決するかもしれないヒントが、先日読んでいた本の中にありました。

名前がなければ、不特定多数が集まった、ただの飲み会メンバーで終わり。しかし、名前がついた瞬間に、グループ化し、継続力が生まれ、忠誠心が育ちます。特長のある集団ができあがります。

引用:ひきたよしあき『博報堂スピーチライターが教える 短くても伝わる文章のコツ』かんき出版

要は、たとえ2〜3人くらいの飲み会であっても、グループの名前をつけさえすれば、たちまち「次は餃子食べに行こう!」などと次回も集まりやすく、特長のある集団(コミュニティ)ができあがる、というわけです。もちろん新メンバーを迎え入れることだってあるでしょう。

この一文でふと思い出したのが、最近少し話題になった独身芸人の集まり「アローン会」でした。あれも、ただ独身の芸人だけの飲み会であれば定着もせず終わっていたと思うのですが、「アローン会」と名がつくことで結束が固くなり、いつしか冠番組まで持てるように成長した気がします。

コミュニティは何十人何百人単位のものだけではありません。数人の飲み会のような、そんな少ない人数や低いハードルであっても十分に成り立ちます。

ではなんでコミュニティの多さが幸福度と関連するのか?

たとえば僕であれば、冒頭に書いたZoom上のコミュニティが複数あり、教育関係者同士のグループにも属し、さらに趣味の仲間の集まりもあります。これに職場や弊団体、家族をも含めると、かなりの数のコミュニティに属していることになります。

自宅で過ごす1日であっても複数のZoom会にログインすることでコミュニティを横断することもよくあるので、「何もしない日」が月に2,3日くらいしかなくなります。実はこの「忙しさ」こそが幸福度を高める大きな要因ではないか、と僕は思っています。

というのは、以前読んだ『心に折り合いをつけて うまいことやる習慣』(すばる舎)という本の中に、「嫌なことを思い出したりショックなことがあったときは、暇を作らない。日にち薬がなんとかしてくれる」というようなことが書いてあったからです。

確かに忙しかったり暇を作らないというのは、その分体力を使うことにもなって、特にHSP(Highly Sensitive Person:人一倍敏感な特性を持つ人)にとってはしんどいことに思えるかもしれません。

しかし、逆に暇になると、いろいろと考え込んでしんどくなってしまうこと、ありませんか?

正直、僕は日常茶飯事です。ちょっと手が空いたときに仕事上での失敗をふと思い出してしまったり、「なんであのときああいうこと言っちゃったんだろう?」と後悔をぶり返すことが本当によくあります。でも忙しいとそんな後悔をぶり返す余裕など微塵もありません。

不登校の子どもたちが午前中朝起きるのもしんどい思いをするのは、その時間「学校に行かない」という選択をしたもののやることがなく、罪悪感とひたすら対峙するしかないからです。そこで顔を出せるコミュニティがあれば別ですが、なければもう、寝て過ごすしかない。

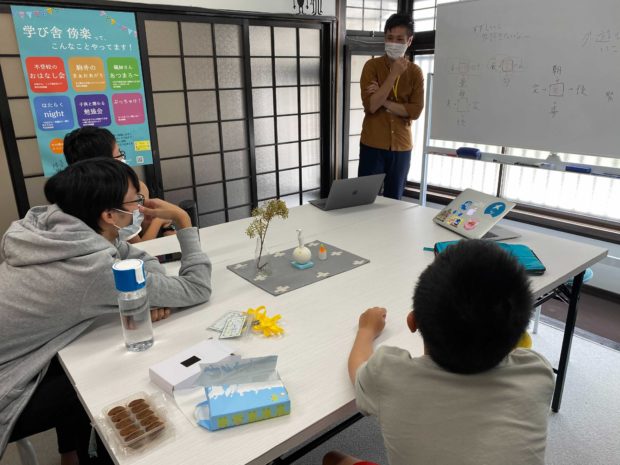

フリースクールに通う子どもたちを目の当たりにした見学者の方が「子どもたちが元気でびっくりしました」と感想を漏らす声を幾度となく聞いてきましたが、あれはコミュニティの中に自分が存在することで暇がなく、自分が今置かれている悩みを考える余裕がないから故なのだと思います。

前述しましたが、いまや「コミュニティ」は、SlackやLINEグループでも成り立つ時代です。僕自身も、何個ものZoomでのコミュニティに参加しているほどです。外に出ることなく参画できるという意味では、コミュニティに入るというハードルは大きく下がっています。

合わないな、と思ったらさっと抜けて、違うグループに入ったり、なんなら自分で作ってしまえるというのもコミュニティの大きな特長です。最近ではオンラインサロンという名目で参加費を徴収することで、参加者の質を担保するコミュニティもあります。

外に出られず家で鬱々とする子どもたち、我が子が学校へ行けないことを話せる場がなくて悩む保護者のみなさんにこそ、僕は様々な「コミュニティ」に属することをオススメしたいです。何もそこで不登校のことを話す必要はありません。ただ違う話題に参加するだけでも、十分に気が紛れるはずです。

おしらせ:D.Liveの不登校オンラインサロン「オンライン おとな TRY部」へのお誘い

今回は長々「コミュニティ」について書いてきましたが、弊団体D.Liveでも不登校の保護者の方向けのコミュニティ、「オンラインおとなTRY部」という有料オンラインサロンを運営しております。

参加者のみなさまが弊団体が拠点を置く滋賀県のみならず、全国各地にいらっしゃるのが大きな特徴です。各地方ごとのサロン参加者でオフ会やりましょう!なんて声も出ていますし、みんなで旅行に行きましょう!という企画も浮かんでいます。

はじめてで不安な方でも、決められた項目に答えて投稿する自己紹介スレッドなどで交流の輪を広げることができます。近くに不登校の親の会がない、もっと気の合う仲間を見つけたい、とお考えの保護者の方、ぜひご参加ください。

オンラインサロン「オンラインおとなTRY部」の詳細はこちらをごらんください。